| |

|

| |

主な研究開発成果 主な研究開発成果

|

|

建築現場におけるミニコンピューターの利用(1969) 建築現場におけるミニコンピューターの利用(1969) |

日本で最初に建築現場にミニコンピュータを導入したケース

日本で最初に建築現場にミニコンピュータを導入したケース

になる。最初に導入された現場は東京駅八重洲からすぐの朝

日東海ビルで、続いて京橋の第一生命ビルであった。ミニコ

ンは当時の価格で1500万円ほどで、ここでは超高層ビルの工

程管理や楊重管理のためのプログラムが作られた。これも初

めての試みであった。詳細は、研究所報 Vol.18(1971.10)に

掲載。初めての超高層ビルとあって、他にも様々な実験が試

みられた。特に目を引いたのが、ロケットを柱に取り付けて

建物を振動させ、その振動特性を調査する実験であった。ロ

ケットは日産が製作し、新聞社なども多数呼んで実験が行わ

れたが、大変な事件となった。それは、ロケットが留め金を

すり抜けて、目の前の道路に飛び出してしまったということ

で、何台もの消防車の出動となった。翌朝の新聞にも大々的

に取り上げられ、大きなニュースとなった。

|

|

FACOM-Rモニターシステムおよびアセンブラーの開発(1969) FACOM-Rモニターシステムおよびアセンブラーの開発(1969) |

富士通が最初に開発したミニコンピュータ FACOM-RのOSにあ

富士通が最初に開発したミニコンピュータ FACOM-RのOSにあ

たるモニターシステムと開発言語のアセンブラーは初めての

ミニコンとあって機能が不十分で使い難いしろものであった

そこで、機能の拡張と使い易さを考慮したシステムの再構築

を図った。システムは機能の統一性やデザインの一貫性に焦

点を当てシステム設計にあたり、当時としてはこの考え方は

画期的なものであった。

|

|

残響時間の自動計測処理システムの開発(1968) 残響時間の自動計測処理システムの開発(1968) |

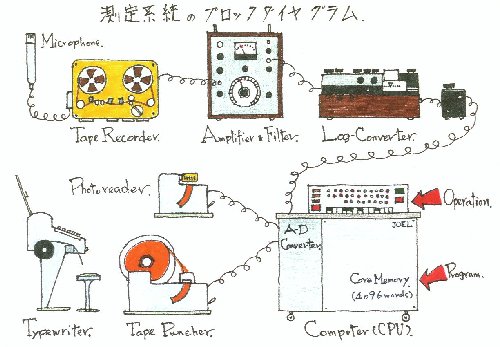

残響時間はホールの音響性能を表す最も重要な指標で、実際

残響時間はホールの音響性能を表す最も重要な指標で、実際

の計測はスピーカーからホワイトノイズの音を発生させ定常

化したところで音を止めると、その音の減衰波形が得られる

残響時間の定義は60db減衰した時間と決められている。ホー

ルの様々な点でテープレコーダにそれらを録音し、持ち帰っ

て地点別・周波数バンド別の減衰波形を B&K社の記録計に書

かせて、それを特殊な分度器で波ごとに読み取って残響時間

を求める。記録計は減衰曲線を自動的に直線変換する機能を

持っていて、直線の傾きから残響時間を求める。この大量の

データ処理を自動化する方法をコンピュータ処理するシステ

ムを開発した。減衰波形から残響時間を算出する方法は最小

二乗法を使って、最適な直線を計算し、残響時間を求めた。

テープレコーダー・周波数分析器・記録計の全てをコンピュ

ータからの信号で制御し、入力したデータを統計計算処理し

て残響時間を求め一連の処理の自動化を図った。この世界で

初めての試みは1969.5に日本音響学会で研究発表し、好評を

得た。

|

|

ソフト・シンセサイザーの開発(1968) ソフト・シンセサイザーの開発(1968) |

世界初のシンセサイザーの基本原理をコンピュータプログラ

世界初のシンセサイザーの基本原理をコンピュータプログラ

ムとDA変換器・アンプ・スピーカーによって実現した。ただ

デジタルデータをアナログに変換する速度が 60μsと遅く、

超低い音になってしまった。曲はバッハの「メヌエット」で

出力する波は曲線ではなく、矩形波と言われる最もシンプル

な波でしか再現できなかった。音の高さを単位時間の回数、

つまり周波数に置き換えてメロディーを作った。「メヌエッ

ト」は後にサラ・ヴォーンが「ラヴァーズ・コンチェルト」

というタイトルで歌い、世界的なヒット曲となる。今では波

をコンピュータで再現することが当たり前になったが、原理

は同じである。

|

|

交通騒音シミュレーションシステムの開発(1968) 交通騒音シミュレーションシステムの開発(1968) |

対象道路の時間当たりの交通量から車の走行台数を求め、そ

対象道路の時間当たりの交通量から車の走行台数を求め、そ

の発生頻度を疑似乱数を基にシミュレートし、あたかも車が

走行する様子を再現する。騒音の計算は道路から離れた場所

から一定時間間隔で1台1台の車からの距離を計算し、その距

離と走行する車の騒音レベルから、全ての車を対象に計算し

それを積算すると、ある時刻における測定時点の騒音の総和

が計算できる。これを時間間隔ごとに計算すると観測点の騒

音レベルの波がシミュレートでき、現地に行かなくても、車

の走行量と観測点と車の距離が分かれば、そこでの騒音レベ

ルの波を得ることができる画期的なシステムであった。

|

|

疑似乱数発生プログラムの作成(1968) 疑似乱数発生プログラムの作成(1968) |

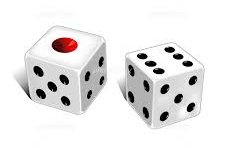

交通騒音の音源は走行する車から発生される。車がどのよう

交通騒音の音源は走行する車から発生される。車がどのよう

に走行するかはランダムに見える。乱数を使用して車の発生

頻度を予測するために、乱数を発生するプログラムを作成し

た。乱数の発生は、線形合同法(乗算合同法・混合合同法)や

平方採中法などがあり、ここでは乗算合同法を採用した。乱

数が真の乱数列とみなして良いかを確実に決定することはで

きないため擬似乱数を作る。擬似乱数列をシミュレーション

等利用するには、対象とする乱数列の統計的な性質が、使用

対象とする目的に合致しているかどうかを判断する検定が必

要になり、そのための再現性の検討なども行った。

|

|

変動騒音データの処理システムの開発と自動化(1968) 変動騒音データの処理システムの開発と自動化(1968) |

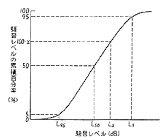

交通騒音などの変動幅の大きい騒音は、たとえば 5秒ごとの

交通騒音などの変動幅の大きい騒音は、たとえば 5秒ごとの

値を読みとり、50個の測定値から累積度数分布を作成し、そ

の中央値と下端・上端の 5%を除いた90%レンジの変動範囲

で表す評価法が用いられた。ソニーのデンスケで録音した騒

音データを B&K社の分析装置からコンピュータに取込み累積

度数分布を計算し、その結果を X-Yレコーダー上に出力する

操作を全て自動化し、処理するシステムを開発した。

|

|

定常騒音データの処理システムの開発と自動化(1968) 定常騒音データの処理システムの開発と自動化(1968) |

騒音データは現地で直接騒音計で測ることもあるが、騒音の

騒音データは現地で直接騒音計で測ることもあるが、騒音の

周波数分析を行うためテープレコーダで録音することが一般

的ある。当時の機器はデンマークのブリュエル・ケアー社製

が世界で最も信頼されていて、レコーダ、発信器、周波数分

析器、記録計、ダンピングマシンなどを揃えていた。高価で

壊れると修理に時間がかかるため慎重に扱うことが求められ

た。後に B&K社のテープレコーダが重すぎたため、ソニーが

携帯用の通称「デンスケ」を発売し、好評を得た。騒音等の

録音は専らこれで行った。録音された音はキャリブレーショ

ン(校正)をした上で、周波数分析器を通して記録計に結果を

書き出す。すべては手作業で1件当たり1日を要することもあ

った。この一連の作業を JRA5のAD-DA変換器を用いて制御す

るシステムを開発した。 B&K社の機器は外部から制御可能な

インターフェイスを備えていて自動化を実現することができ

た。機器の動作開始停止や分析データの入出力などを自動で

行う機能を備えていて、最終的な結果は横河電機の X-Yレコ

ーダー(プロッター)上に出力される。

|

|

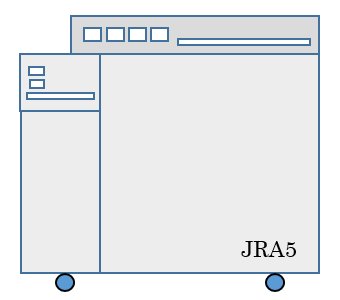

JRA5システムプログラムの作成(1968) JRA5システムプログラムの作成(1968) |

電子顕微鏡製作のトップメーカーであった日本電子測器が開

電子顕微鏡製作のトップメーカーであった日本電子測器が開

発した本格的なコンピュータJRA5を導入。4Kワードのメモリ

ーとテレックスのプリンター、紙テープリーダー、紙テープ

穿孔機などの周辺装置で構成され、FORTRAN も使えるとあっ

たが使い物にならなかった。メモリーが4Kワードの理由は、

2進4桁の命令部とアドレス部12桁から構成されていたためア

ドレス部の12桁でアクセス可能な最大値は 2の12乗、4096ワ

ード(8KB)となった。基本命令は 16種類しかなく掛算や割算

もない。この16種の機械語でのプログラム作成となった。ま

た、このコンピュータの最も優れた特徴は AD-DA変換器を内

蔵していた点である。メモリーは電源を切ると記憶は全て消

えてしまうため、朝一番で16ワードのブートストラップを手

操作で入力し、その後、イニシャルローダーを読込み、これ

によって紙テープリーダーから作成した様々なプログラムを

読込んで利用するといった手間のかかる作業だった。作成し

たシステムプログラムは、プログラム開発を効率よく行うた

めの手順を分析し、テスト・デバッグなどにも対応した使い

易く高度なものであった。システムの全ては 16進4桁の機械

語で書かれた。

|

|

トンネル内の騒音伝搬解析システム(1967) トンネル内の騒音伝搬解析システム(1967) |

トンネル内の音源からの音が内部でどのように拡散し、定常

トンネル内の音源からの音が内部でどのように拡散し、定常

化した状況での音圧レベルがどのように分布するかを求める

解析プログラムであり、指定された位置での音圧レベルを計

算し、その結果を即座に提示することができる。コンピュー

タはIBM-1620、使用言語はFORTRAN。

|

|

音響関係コンサル業務(1966) 音響関係コンサル業務(1966) |

音響・騒音対策を中心に環境問題なども含め多くのコンサル

音響・騒音対策を中心に環境問題なども含め多くのコンサル

業務にあたった。問題把握のためのヒアリング、起因する対

象の計測・調査、計測結果の分析、原因究明、対策の立案、

結果のまとめなどの一連の作業を通して報告書を作成し依頼

先でのプレゼンテーションを行う。コンサル業務は 300件近

くにもおよび1966〜1971まで続いた。こうした経験に基づい

て高度な専門技術を依頼先に提供することが可能となった。

主な相手先はほんの一部であるが以下の通りである。

・日本テレビ

・トヨタ自動車

・富士重工

・三菱重工

・日立

・シチズン

・味の素

・花王

・上野文化会館

・桐朋学園大学

・エリザベト音楽大学

・順天堂病院

・板橋日大病院

・KDDI

・東京ガス

・日本交通公社

・代々木屋内水泳場

|

|

|