| |

|

| |

主な研究開発成果(1970〜1979年) 主な研究開発成果(1970〜1979年)

|

|

技術情報検索手法とシステム開発に関する研究(1979) 技術情報検索手法とシステム開発に関する研究(1979) |

研究所内には5万冊の図書、300種類の雑誌、作成された論文

研究所内には5万冊の図書、300種類の雑誌、作成された論文

報告書、収集された資料、パンフレット、写真など膨大な情

報が存在しているが、それらを一元的に検索する手段がなく

多くの研究員の悩みの種であった。まだ、コンピュータの性

能も計算速度、記憶容量の面で十分ではなく、すぐには実現

が難しく、こうした大量の情報の中から高速に応報を抽出す

るための検索手法をソフト的な観点から、データベースを用

いた高速検索手法の研究とそのシステムを開発するためのプ

ログラミング方法などの調査研究を実施した。こうした研究

は将来のデータベースシステムを用いた様々なシステム開発

へとつながって行くことになった。

|

|

コンピュータを利用した設計計画手法に関する研究(1979) コンピュータを利用した設計計画手法に関する研究(1979) |

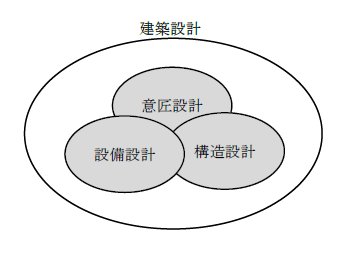

英国のホワイトヘッド博士の論文に触れヒントを得て、建築

英国のホワイトヘッド博士の論文に触れヒントを得て、建築

の設計計画の分野に応用できないかと新しい研究を始めるこ

ととした。彼は既存の病院で人の部屋から部屋への動きから

動線の距離を調査し、その総計距離から部屋同士の関係性を

接続行列とする方法を提案した。この接続行列から関係性が

強いつまり数値の大きい部屋同士は近くに配置すれば動線の

総距離が減らせ人は歩く距離を少なくできる。その点に着目

し、与えられた接続行列を基に各部屋の配置を自動的に作成

できないかというアイデアを思いつき、与えられた接続行列

や部屋の規模などの設計条件から平面型をコンピュータで計

算し平面型を図形の形で出力するシステムの開発研究に着手

した。その結果、後に「自動平面配置計画システム」として

発表することができた。

|

|

高知学園・東京女子大学計画プロジェクト(1979) 高知学園・東京女子大学計画プロジェクト(1979) |

本社の設計部からキャンパス計画の依頼があり、参加するこ

本社の設計部からキャンパス計画の依頼があり、参加するこ

ととなった。プロジェクトは設計に入る前の学校側の要求や

現状の課題などをまとめる作業で、具体的には現地へ行って

実態を調査し、学校側の要望などをヒアリングした。さらに

この調査結果を基に建設するキャンパスのゾーニングや必要

な施設とその規模などを計画し、大まかな概要設計案を作成

し、調査報告書として提出した。現状の調査結果から将来の

キャンパスを描き出すにはアイデアが必要で、アイデアを出

すためのブレーンストーミングやKJ法などの社会科学的アプ

ローチが有効でその方法をトライした。しかし、後で分かっ

たことだが、アイデアはそこに参加するメンバーの知識に依

存してしまい、乏しい知識をぶつけても新しいアイデアは生

まれないということであった。同じ専門分野のメンバーだけ

ではなく、多くの異なった分野の専門家と議論することが重

要だと知ることができた。

|

|

万代シティ整備計画プロジェクト(1979) 万代シティ整備計画プロジェクト(1979) |

新潟駅前に広大な土地を所有している新潟交通から土地を有

新潟駅前に広大な土地を所有している新潟交通から土地を有

効活用するために市民のニーズに基づいた拠点計画の策定を

依頼された。整備計画は来街者調査の結果を基にショッピン

グセンターを中心にホテル、ボーリング場などの複数の施設

を2階部分のデッキでつないで施設間を行き来できる配置を

提案した。また、全体の中央には要望のあった市のランドマ

ークとしてのタワーを建設し、観光客の誘致にも貢献する計

画となった。また、ショッピングセンターいは多くの市民が

訪れることを想定し大規模な駐車場も整備された。その結果

周辺道路の混雑が予想され、それを防止するための交通計画

には独自に開発した交通流シミュレーションシステムを用い

て、その対応策を示した。整備計画書は好評で、計画は実現

することになった。

|

|

街路交通流シミュレーションシステムの開発(1978) 街路交通流シミュレーションシステムの開発(1978) |

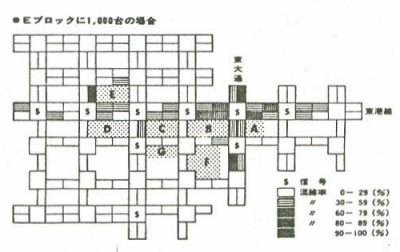

万代シティ整備計画プロジェクトにおいてショッピングセン

万代シティ整備計画プロジェクトにおいてショッピングセン

ター、ホテル、ボーリング場などの複数の建物の大規模計画

が進められる中、来店者の車で周辺の道路が混雑して問題を

起こすのではないかと言う話が持ち上がった。そうした周辺

道路の混雑具合が分かるシステムを作ってほしいという依頼

があり、交通流シミュレーションシステムを作成して対応す

ることにした。システムは、道路を数メートルのブロックの

連結で表現して、そのブロックに入る車の最大数から混雑度

を表すことにし、交通流はブロック間の車の移動で考えるこ

ととした。交通流のモデルには追従理論と言うのがあり、一

般に車は前方の車の速度に依存するという理論であった。速

度の値を用いて前のブロックに入る台数を計算して交通流と

し、ブロックで連結されたネットワークに実際に計測された

単位当たりの車を入れ、それを単位時間毎に計算して、ブロ

ック内の車の台数から混雑度を表示させた。このシステムは

駐車場の配置計画にも使われ評判となった。

|

|

万代シティ来街者調査プロジェクト(1977) 万代シティ来街者調査プロジェクト(1977) |

N市駅前に大規模な商業施設の拠点開発の計画の話が持ち上

N市駅前に大規模な商業施設の拠点開発の計画の話が持ち上

がり、一般の市民から希望する施設などのニーズを聞くため

の来街者調査を始めることとなった。来街者調査はアンケー

トに答えてもらうため、歩いている市民に、直接声をかけて

調査する方法をとった。事前に質問票を作成し、回答を調査

者が記録するため数日をかけて数百枚の回答を得た。回答を

得るためにはコミュニケーション能力が求められ、調査の目

的や開発企業などを伝え、ティッシュを上げるなど手を尽く

した。こうした調査には信頼感を持ってもらうことの大切さ

が必要だと痛感した。回答から得られた施設の他に公園や緑

地などを希望する市民が多かった。しかし、実際に公園へ行

ってみると誰もいなくて、使われてもいない様子で、実態と

ニーズの乖離があることが分かり調査方法を見直すいいきっ

かけにもなった。

|

|

物的流通施設の適正配置に関する研究(1976) 物的流通施設の適正配置に関する研究(1976) |

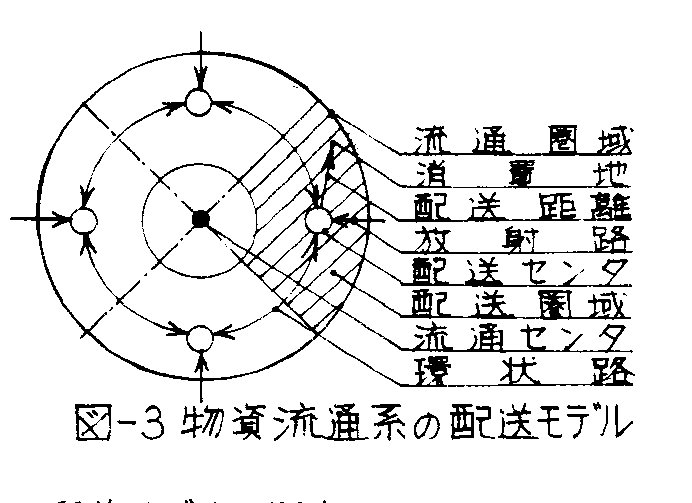

物的流通施設の都心集中化はトラック輸送の増加を伴い都市

物的流通施設の都心集中化はトラック輸送の増加を伴い都市

部の交通混雑を招く要因となっていて、この問題を解決する

ため流通施設の適正配置に関する研究に着手した。物資流通

系の配送モデルを集中化モデルと分散化モデルに分けて、配

送の数学的モデルを提示して、配送距離の積分による数値計

算によって、その最小化の配置パターンを求めるものであっ

た。いくつかの配置パターンを計算した結果、流通施設を圏

域によって分散化し、その最適化を図ることができることを

示した。距離最小をコスト最小に置き換えれば様々な立地分

析にも応用可能であり、また、距離指標が重要な避難施設の

配置や施設の利用計画などにも適用可能な方法であった。

|

|

ハフの確率モデル・グラフ理論を用いた地域施設配置手法の研究(1976) ハフの確率モデル・グラフ理論を用いた地域施設配置手法の研究(1976) |

グラフ理論を研究している中で、本社の都市開発部で施設配

グラフ理論を研究している中で、本社の都市開発部で施設配

置に関するニーズがあることが分かり、勉強会を始めた。配

置手法を調べていてハフの確率モデルに出会った。この理論

は施設の規模が大きい程人を引き付ける力があり、逆に施設

との距離が遠い程その力が弱くなるというものであった。こ

のモデルとグラフ理論を組み合わせて、地域施設を適正に配

置するための手法の研究に取り組むこととした。ハフの手法

は地域の人口とその人口の今後の伸びを考慮する方法が流行

り始め、各社が同じ方法で計算するため出店場所が同じにな

ってしまい津田沼に同時に大規模な施設が出現し「津田沼戦

争」などとと呼ばれ新聞記事にもなった。

|

|

グラフ理論を用いた施設の適正配置(1975) グラフ理論を用いた施設の適正配置(1975) |

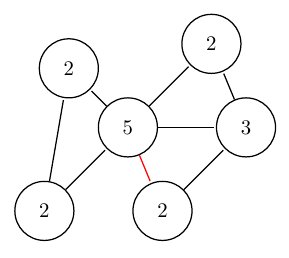

グラフ理論はノード(点)の集合とエッジ(線)の集合で構成さ

グラフ理論はノード(点)の集合とエッジ(線)の集合で構成さ

れるグラフに関する数学の理論で、たとえば、鉄道や路線バ

ス等の路線図は、駅(点)がどのように路線(線)で結ばれてい

るかをグラフで描くことができる。このつながり方に着目し

て、地域の人口ポテンシャルや施設の規模ポテンシャルなど

を点に、線を地域間の距離や時間距離などに置き換えて施設

の適正配置に応用できないかと考えた。当時、最先端だった

この数学理論を使って試行錯誤の結果、一つの点から全ての

点に行く最短距離の総和を各点毎に計算できるので、点のポ

テンシャルを変えた時の変化を計算すれば適正な配置を決定

できるのではないかと思ったが、膨大な計算量になって、ス

マートな方法ではなかった。

|

|

空間の計量と評価に関する研究(1975) 空間の計量と評価に関する研究(1975) |

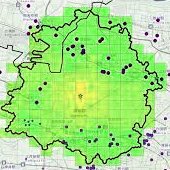

設備制御システムは商品化され、そのための専門部署ができ

設備制御システムは商品化され、そのための専門部署ができ

本格的に販売がなされることとなった。研究所から本社への

技術移転も進み、研究所で生まれた技術が商品化された最初

の技術成果として高い評価が得られた。そこで、以前から暖

めていた空間の計量と評価に関する新たな研究に着手するこ

ととし、全く異なった分野への方向転換を図った。今まで、

あまり着目されてこなかったグローバルなスケールでのアプ

ローチで、建築を捉えることを考えた。それは、以前のよう

に単体の建築を研究対象にするのではなく自然の中の建築群

として捉えるものであった。自然環境そのもの、あるいは建

物群の用途や規模などを対象にその計量化を図り、当時、流

行っていたメッシュ法を用いて、メッシュ毎に分割された対

象空間を数値化し、そのポテンシャルを評価するといった方

法に着目した研究であった。

|

|

インテル8080用クロスアセンブラーの開発(1974) インテル8080用クロスアセンブラーの開発(1974) |

富士通のU200上に開発した設備制御システムであったが、今

富士通のU200上に開発した設備制御システムであったが、今

までのシステムは全ての処理を中央のコンピュータ 1台で処

理していて、中央に負荷がかかり過ぎる問題があり、プロセ

ス側に当時最先端を誇っていたインテル8080のマイクロコン

ピュータを導入し負荷分散を図ることとした。そこで、U200

のコンピュータ上のアセンブラー言語で書いたマイクロコン

ピュータのプログラムを作成するためのクロスアセンブラー

を開発した。その結果効率よくマイクロコンピュータのプロ

グラム作成ができ、今後の分散システムの基礎を築くことが

できた。

|

|

U-200リアルタイムモニターシステムの改良開発(1974) U-200リアルタイムモニターシステムの改良開発(1974) |

開発した設備制御システムは BECSS(ベックス)という商品名

開発した設備制御システムは BECSS(ベックス)という商品名

でデビューすることが決まり、そのために富士通のU200とい

う新たなコンピュータを導入することとなった。しかし、そ

のリアルタイムOSはローリン・ロールアウト機能を多用し

ているため処理速度が遅く、使い物にならなかった。そこで

以前、開発した設備制御のためのリアルタイムOSのノウハ

ウを生かして、高速にマルチ処理をするシステムに改良開発

した。これらの基本的なアルゴリズムは、現在においても

プログラム開発には欠かせない機能となっている。

|

|

設備制御システムの開発の全貌を論文発表(1974) 設備制御システムの開発の全貌を論文発表(1974) |

日本で初めてのコンピュータによる建築設備の自動制御シス

日本で初めてのコンピュータによる建築設備の自動制御シス

テムであり、空調、電気、衛生、防災の各設備機器を統合的

に制御し、設備の自動運転を可能としたビルディング・オー

トメーションの開発の全てを業界に知らせることとした。そ

の全貌を研究所報・空調学会・建築学会などへ論文投稿し研

究発表を行った。コンピュータによる無人運転という触れ込

みで多くの専門家の関心を集めた。他に建築、設備等の雑誌

などからの執筆の依頼も多くあり、当社の技術レベルの高さ

を一般に知らせる広報活動にも貢献した。

|

|

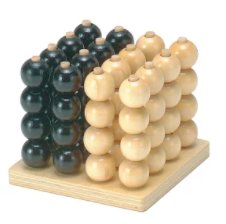

対戦用立体4目並べプログラム(1973) 対戦用立体4目並べプログラム(1973) |

当時では画期的なゲームプログラムであったが、オセロに継

当時では画期的なゲームプログラムであったが、オセロに継

ぐ 2匹目のドジョウで人気はイマイチだった。もう一つの問

題はグラフィックディスプレイ上に、この立体をどのように

表現するかといった表示方法だった。裏側や中央は見えなく

なってしまうので 4層に分けて表示したり、いくつか試みた

が、みんなからは不評で人気はでなかった。これもコンピュ

ータが手を読んで人間と対戦するように作った、どこにもな

い傑作であったが、すぐに飽きられて終わってしまった。

|

|

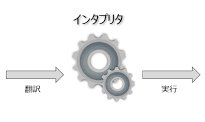

設備制御用言語処理インタープリターの開発(1973) 設備制御用言語処理インタープリターの開発(1973) |

プロセスとの入出力を中心とした設備制御プログラムはアセ

プロセスとの入出力を中心とした設備制御プログラムはアセ

ンブラーという機械語とほとんど変わらない言語で記述して

いたが、作成効率が悪く、それを具体的な設備等の名称で記

述できる言語を設計し、それを処理する言語処理インタープ

リターを開発した。具体的には冷水バルブの流水量を 3段階

にや部屋番号X1の温度は、などと記述することでコンピュー

タの言語に詳しくない技術者でもプロセスの制御システムを

作成することができた。インタープリターは解釈実行という

意味で記述された文を 1行づつ読取りながら実行して行く方

式で、今ではHTMLなどの処理に利用されている。

|

|

日本初の設備制御システムの開発・本格稼働(1972) 日本初の設備制御システムの開発・本格稼働(1972) |

独自に開発した DOSと1kアセンブラーを使って本格的な空調

独自に開発した DOSと1kアセンブラーを使って本格的な空調

・電気・衛生・防災の建築設備全般をコンピュータによって

制御するシステムの開発に着手した。一例を上げれば、例え

ば部屋の温度を取込んで、その部屋の最適温度と比較し、暑

ければその階にある空調機の冷却バルブを開ける操作信号を

出して部屋の温度を適切に保つといった制御を行う。こうし

た室内温湿度制御をはじめ動力機器のスケジュール発停、熱

源管理、ポンプの台数制御、監視ロギングなどを、電気設備

においてはデマンド管理、力率制御、電力量管理、故障管理

機器運転管理など、殆ど全ての設備の自動化を目指した。ま

た、そのために具体的な設備名を使って入出力を行う制御用

のマクロ言語を開発し、プログラム開発の効率化を図った。

システムは1972/12本格稼働した。

|

|

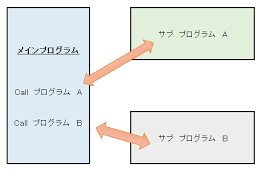

ミニコン用サブルーチン・ライブラリー等の開発(1972) ミニコン用サブルーチン・ライブラリー等の開発(1972) |

メーカーから提供されたソフトには技術計算用のサブルーチ

メーカーから提供されたソフトには技術計算用のサブルーチ

ンやアプリケーションプログラムを効率よく開発するための

ユーティリティ・プログラムがあった。ただ、実際に使って

みると、浮動小数点演算、三角関数などの初等関数などのラ

イブラリーに多くのバグが見つかり、ミニコン用のサブルー

チン・ライブラリーやユーティリティ・プログラムの全てを

新たに開発することを余儀なくされた。面倒な作業であった

が、この経験で、たとえば三角関数はアークタンジェントか

ら作成し、これを基にコサインを、サインはその逆関数なの

で簡単に作ることができた。これらの初等関数のほとんどは

多項式近似を使って作られていることも分かり、いい勉強を

させてもらった。

|

|

リアルタイムDOSおよび1kアセンブラーの開発(1972) リアルタイムDOSおよび1kアセンブラーの開発(1972) |

設備制御用のアプリケーションプログラムが増えていく中で

設備制御用のアプリケーションプログラムが増えていく中で

メモリーは増設できないため当時新しく開発された磁気ドラ

ムを導入してプログラムの増えるのに対応することとした。

そこでリアルタイムOSをディスク・オペレーティング・シス

テムに改善して増加するプログラムをドラムに内蔵して起動

要請があるたびに呼び出してスタートさせる機能をOSに持た

せた。今では当たり前の DOSを世界に先駆けて開発した。ま

た、同時にプログラム言語であったアセンブラーを1kワード

に圧縮して、ドラムとのロールイン・ロールアウト方式でメ

モリーを殆ど使わないシステムにした。もちろん、リアルタ

イムシステムなので設備の運用管理制御中に同時に開発がで

き、 1台のコンピュータで行うことを可能にした。マイクロ

ソフト社が数年後にシングルタスクの DOSを発売したのだが

こちらはマルチタスクの DOSを作っていたので、これを商品

化しておけば億万長者になれたと今でも言われている。

|

|

対戦用オセロプログラム(1972) 対戦用オセロプログラム(1972) |

世界初の対戦用のゲームプログラムで、当時の最新鋭のグラ

世界初の対戦用のゲームプログラムで、当時の最新鋭のグラ

フィックディスプレイを用いて、すばやく数手先の手を読む

本格的なシステムであった。オセロは駒が反転してしまうた

人間にとっては数手先を読むのも難しく、このプログラムは

2〜3手先を読むだけで、人間に勝つことができた。それに指

し手の数も少なく、当時の遅いコンピュータには向いていた

昼休みにはみんなが列をなして対戦していたが負け知らずの

強い存在だった。このプログラムは、もちろん設備制御中の

コンピュータで実際の仕事と同時に遊ぶことができ評判は良

かった。オセロプログラムは、現在の将棋、マージャンなど

のゲームソフトのさきがけとなった。

|

|

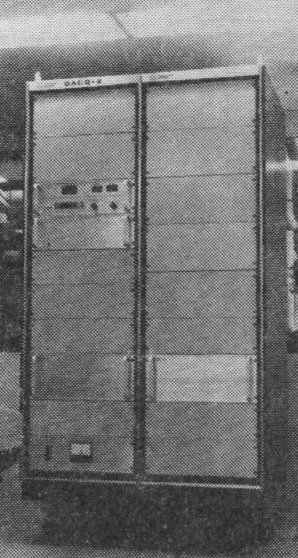

新研究所に設備制御システム導入(1972) 新研究所に設備制御システム導入(1972) |

新研究所の開設を前に設備やコンピュータの試運転を行う時

新研究所の開設を前に設備やコンピュータの試運転を行う時

期 (1972/09頃)から新家屋に入り設備制御システムの開発に

取組んだ。コンピュータと実際の設備をつなぐ作業は設備業

者も初めてで何もできず、MDF の配線表の作成から実際の配

線作業もこちらでやる羽目になった。400 チャネルのクロス

バー交換機、FACOM-RのデジタルインターフェイスとMDFの配

線、さらに MDFと実際の設備との配線は1000点を越える膨大

な量で何日もかかる作業だった。建物は地上 6階、建築面積

は 127万平米、熱源方式は熱回収型エアソースヒートポンプ

方式、空調はファンコイルユニット併用各階ユニット方式、

熱源は蓄熱層を使った蓄熱式を採用した。実際の設備と MDF

を介して接続されたコンピュータによって一点一点毎の接続

テストを繰返し、動作やセンサーの正常性の確認などに追わ

れた。また、停電時にコンピュータと非常電灯が作動できる

ように蓄電池を備え、バッテリーが無くなるとディーゼル発

電機を自動でスタートさせた。さらに、コンピュータ側には

CVCF(安定化電源)からの電源供給を行い電圧と周波数の安定

化を図った。

|

|

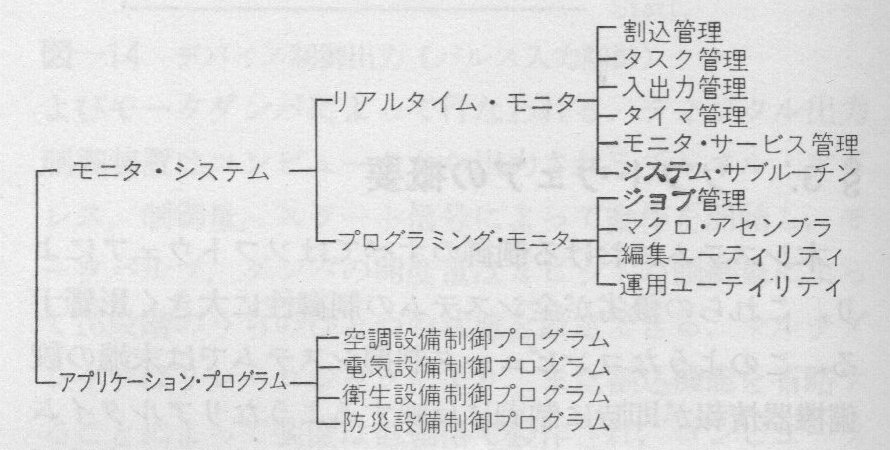

FACOM-Rリアルタイムモニターおよびユーティリティシステムの開発(1971) FACOM-Rリアルタイムモニターおよびユーティリティシステムの開発(1971) |

同時に動作する建築設備を 1台のコンピュータであたかも同

同時に動作する建築設備を 1台のコンピュータであたかも同

時に動かすためには、それらを制御するためのリアルタイム

システムが必要であった。今のリアルタイムOSのことを当時

はリアルタイムモニターと呼んでいた。設備等の動作はコン

ピュータから見れば緩慢で遅いので、従来のバッチ処理だと

設備が動作している間は、コンピュータは処理が終わるまで

待つことになる。そのため、起動信号を送った後は周辺の装

置とは切り離す必要ある。周辺装置は自身の処理が終了した

段階でコンピュータに終了の信号を送る。この信号を受取っ

てコンピュータは処理の終了を知る。この知らせる機能を割

込みと言い、この機能がハードウエアとして内蔵されて初め

てリアルタイム処理が可能となる。今回は16本のプログラム

を同時に動作できるように設計した。モニターから見たプロ

グラムの単位はタスクと呼ばれ、そのタスクを制御すること

をタスク処理と言う。また、通常の運転中に火災警報などの

緊急信号を受取って、その処理をすぐにやるためにタスクに

動作の順番を持たせて行う優先処理の機能などもシステム化

した。モニターシステムはリアルタイム処理に必要なこうし

た割込み管理、タスク管理、入出力管理、タイマー管理を行

う。また、コンピュータの操作作業を補助し、アプリケーシ

ョンプログラムの作成、デバッグなどをサポートするユーテ

ィリティプログラムを作成した。

|

|

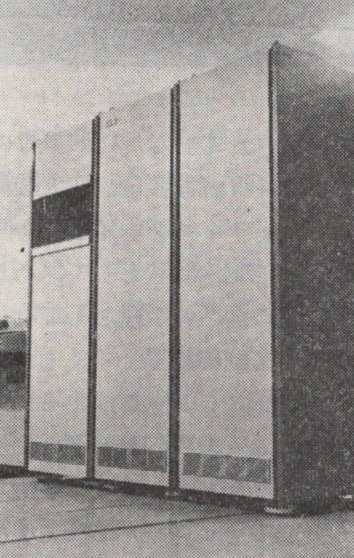

建築設備の自動制御に関する研究(1970) 建築設備の自動制御に関する研究(1970) |

建築設備をコンピュータで自動制御しようとする日本で初め

建築設備をコンピュータで自動制御しようとする日本で初め

ての研究をスタートさせた。この試みは米国が最初であった

が空調機だけの単純なもので、本研究の対象とした設備は、

空調・電気・衛生・防災の全てに及び、これらの無人化運転

を目指した。設備からの情報は 400チャネルのクロスバー交

換機を通して、また、設備への制御信号は MDFを介して送ら

れ、リアルタイムに動作させることができた。建築の設備は

動作が同時に起こることは日常の現象で、例えば空調制御中

に火災警報器が鳴るなどは普通のことである。ところが、当

初導入した富士通のモニターシステムはバッチ処理で、こう

した同時に起こる処理に対応できていないことからリアルタ

イムモニターの開発に着手した。さらに、制御用のマクロ言

語などの開発も行い、各室や熱源などの温度情報の入手やバ

ルブの開閉などの制御情報をプロセスに送出できた。コンピ

ュータ内には、こうした制御用の AD-DA変換器やデジタル入

出力のインターフェイスを備え、開発したリアルタイムモニ

ターのタスク処理によって16の機器を同時に制御可能とした

プログラムからバルブの動作信号を出して、空調機械室へ走

って行き、動作が確認できた時の感動は今でも忘れられない

本研究の全体は研究所報Vol.22(1974.4)掲載されている。

|

|

|