| |

|

| |

主な研究開発成果(1980〜1989年) 主な研究開発成果(1980〜1989年)

|

|

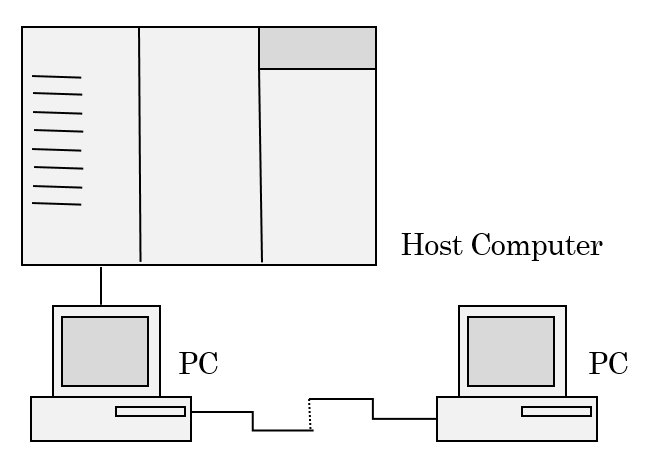

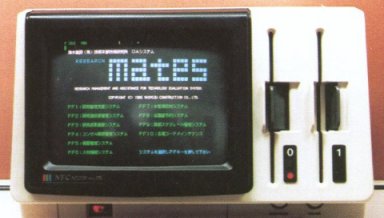

国際間パソコン通信ネットワークの構築(1989) 国際間パソコン通信ネットワークの構築(1989) |

日本の建設業の大手企業では海外からの工事を請け負うこと

日本の建設業の大手企業では海外からの工事を請け負うこと

もあり、本社や技術部門との情報交換の必要性が増していて

パソコンの普及と相まって国際間の通信を試みることとなっ

た。当時、香港の事務所からの要請もあり、パソコン通信と

いう通信手法を用いて実験することとなった。パソコン通信

はホストコンピュータとパソコンとの情報のやり取りを高速

に処理する新しい技術で、そのネットワークの構築と通信実

験を行った。実証実験は事前の準備がよかったせいで、1回

で成功させることができた。現在のインターネットの普及す

る前のネットワーク技術であったが、今ではパソコン通信と

言う言葉さえ聞かれなくなった。

|

|

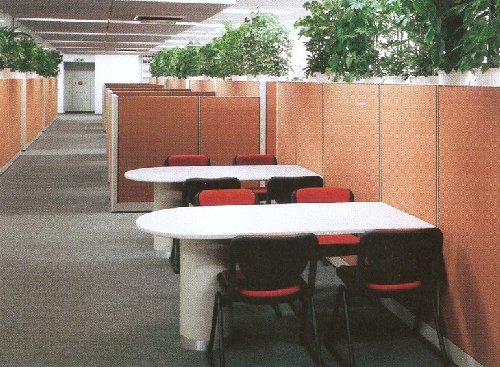

高度情報化対応知的オフィス空間構築手法の調査研究(1987) 高度情報化対応知的オフィス空間構築手法の調査研究(1987) |

コンピュータの一人一台化、その小型化、ネットワーク化が

コンピュータの一人一台化、その小型化、ネットワーク化が

急速に進む中、従来のままのオフィスではない高度な情報化

に対応した知的なオフィス空間が求めらるという視点から海

外の進んだ最先端のオフィスの事例などを調査した。それら

を基に将来の理想とする知的オフィス空間を明らかにし、既

存のオフィス空間をどのように新しいオフィス空間い作り変

えるかといったいくつかの空間構築手法の提案を行った。

|

|

業務分析に基づくOAシステム設計開発手法の研究(1986) 業務分析に基づくOAシステム設計開発手法の研究(1986) |

OA化の進展により業務の効率化が進む一方、その弊害も散見

OA化の進展により業務の効率化が進む一方、その弊害も散見

された。業務分析を怠ってシステム化したことによって、利

用者と開発者との間の溝が深まり、システム引渡し後のクレ

ームも少なからず見られるようになった。そこで、まず、OA

機器の利用状況の調査を実施し、その結果、利用者がそれに

あったソフトや機器があるにも関らず知識不足のためにミス

マッチが起こっていたことなども分かり、機器の配置の見直

しや利用方法の指導などで、いくつかの問題を解消すること

ができた。また、現状の業務分析のための調査シートなどを

新たに開発し、OA化以前に改善すべき作業の抽出などを通し

て、システム化への重要な調査分析手法を確立することがで

きた。それらは調査・分析・設計・製造・評価のシステム開

発の各プロセスに生かせることも分かった。

|

|

OA化技術の集大成と幅広い広報宣伝活動(1986) OA化技術の集大成と幅広い広報宣伝活動(1986) |

洗練されたOAシステムとOAオフィスの構築技術を宣伝するた

洗練されたOAシステムとOAオフィスの構築技術を宣伝するた

めに新聞各社、建築関連雑誌、学術論文、パンフレットなど

の多くのメディアを通して広報活動を行った。また、研究所

内にOAオフィスを実現することで宣伝効果が得られ、多くの

見学者が訪れることとなった。見学者とのスケジューリング

会場設営、見学コース案内、概要説明など本来業務以外の仕

事に追われ、忙しい毎日となったが、そうした一連の広報活

動によって、その後、浜松町の東芝や自社ビルのOAオフィス

などをはじめとする多くのオフィスビルや研究施設の受注に

つながった。

|

|

SQITの拡張改善とTIRSの開発(1985) SQITの拡張改善とTIRSの開発(1985) |

デミング賞獲得に大きく貢献したこともあってSQITは広く社

デミング賞獲得に大きく貢献したこともあってSQITは広く社

内にその名を広めることができた。そうした中、システムの

利用は端末が設置されている本社各部門と支店までだった。

建設現場はプロジェクトが終わるとなくなってしまうので、

現場への端末の設置が躊躇われていた中、現場の方から多く

の要望が寄せられ、SQITをさらに高度化した技術情報検索シ

ステムTIRSの開発が始った。特に注目される点はタイトル中

の一部の単語からでも検索が可能な機能で、検索に必要な予

備知識なしでシステムを使えることであった。そして、SQIT

は新たな名前を得て進化して行くことになった。

|

|

ホストコンピュータによるOAシステムの開発(1985) ホストコンピュータによるOAシステムの開発(1985) |

プロジェクト管理を中心とする研究所における様々な業務を

プロジェクト管理を中心とする研究所における様々な業務を

支援するOAシステムである。オフィス・オートメーション

が流行った時代のホストコンピュータによるデータベースを

用いた本格的なシステムであり、その後のイントラネット・

システムの基礎となった。

(1)研究管理支援システム

(2)コンサル業務管理システム

(3)業務時間管理システム

(4)予算管理システム

(5)原価管理システム

(6)研究成果資料管理システム

(7)意思決定支援システム

(8)オフィス情報システム

(9)ファシリティマネジメントシステム

(10)図書情報システム

(11)研究者情報システム

(12)研究成果展開システム

(13)お客様応対システム

(14)会議室予約システム

(15)幹部スケジュール管理システム

(16)残業時間管理システム

(17)各種コード管理システム

|

|

人工知能AI研究プロジェクト(1985) 人工知能AI研究プロジェクト(1985) |

AIが世界的な流行となって、建築の分野でもその応用ができ

AIが世界的な流行となって、建築の分野でもその応用ができ

ないかと、AI研究のためのプロジェクトが作られた。この当

時のAIは脳の神経細胞のアナロジーであるニューロシステム

ではなく、脳の思考過程に着目したプロダクションシステム

というもので、A=B、B=C、ゆえにA=Cといった論理構造を

利用して推論を行う手法であった。対象分野の知識を多く入

力すると推論も進化し、よりよい結果が得られるというふれ

込みであったが、知識を入れるたびに答えが変わるというこ

とに、従来の研究者や技術者から疑問が投げかけられた。彼

らはコンピュータの再現性や科学技術における不変性などの

考え方が重要視され、毎回答えが変わることに対しての抵抗

が大きく受け入れが難しかった。調査研究と試行実験などを

通して人工知能の課題してまとめることとなった。

|

|

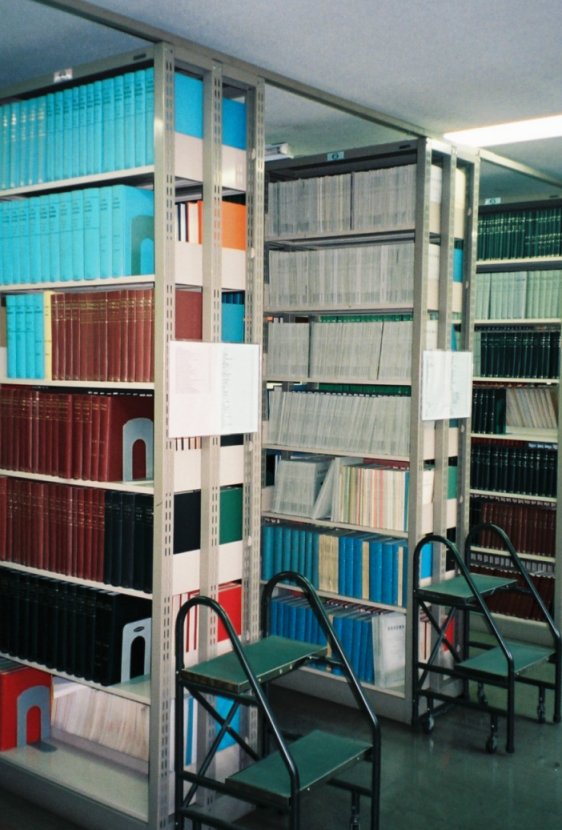

図書情報管理システムの設計開発(1984) 図書情報管理システムの設計開発(1984) |

以前に開発した図書情報システムはパソコンによる単独シス

以前に開発した図書情報システムはパソコンによる単独シス

テムで図書室でしか使えないシステムであった。ホストコン

ピュータの導入で端末のあるどこからでも図書情報の検索が

できるようにとの要望からホストコンピュータのデータベー

ス上に新たに構築することとした。これらの開発を通して、

たとえば、検索システムには、検索条件入力−検索結果一覧

表示−詳細表示といった一連の画面遷移あり、また、データ

入力では登録、修正、削除といった基本機能があることが分

かった。図書情報外の検索対象でも同じなので、こうしたプ

ロセスを標準化すれば開発効率を上げることができると気づ

き、システム開発の標準化に取り組んだ。こうした標準化は

利用する側にとっても画面の遷移を予想できるメリットがあ

り利便性が増すことも分かった。標準化は、今後の多くのOA

システムの開発に取り入れ、短期間でのシステム開発に貢献

した。

|

|

研究成果発表会の計画実施運営(1984) 研究成果発表会の計画実施運営(1984) |

研究所では年に1〜2度、研究員の成果を所内発表会という形

研究所では年に1〜2度、研究員の成果を所内発表会という形

で開催し、研究員相互の交流を図る目的で実施してきた。し

かし、研究員の成果をもっと社内に使ってもらうべきだとい

う意見が出され「研究成果発表会」という名目で企画計画し

社内の技術部門の人たちに集まってもらい、そうした成果を

広く展開することになった。企画書の作成、成果の募集、本

社への広報、会場の設営、当日の運営などすべてを任され、

その実施となった。発表会は立見席が出るほどの盛況で、評

判は上々、成功裏に幕を閉じた。

|

|

NECホストコンピューター導入実施計画プロジェクト(1984) NECホストコンピューター導入実施計画プロジェクト(1984) |

OAブームの最中、NECの本社建設計画が持ち上がり建設各

OAブームの最中、NECの本社建設計画が持ち上がり建設各

社はその受注に奔走していて、営業上NECのコンピュータ

の購入が決まったらしいとの報告があった。しかし、本社は

IBMのホストコンピュータと富士通のコンピュータを導入

済みで、そうした事情からNECのコンピュータは研究所で

使ってほしいと本社の情報システム部から依頼があった。プ

ロジェクトが発足し、ホストコンピュータと十数台の端末の

設置からソフト開発、開発後の運用を含め実施計画を策定し

具体的な作業を開始した。OAのソフト作成は情報システムが

担当し、完成したというシステムのひとつであった会議室の

予約システムは使い物にならず苦情の連続であり、クレーム

をつけてもまともなものにはならず、自分で設計したシステ

ムに切替え、ようやく使ってもらえるようになった。これを

契機にOAシステム開発のリーダーをまかされ本格的な開発に

挑むことなる。

|

|

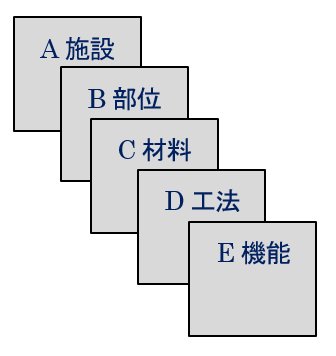

清水品質情報管理システムSQITの設計開発(1983) 清水品質情報管理システムSQITの設計開発(1983) |

TQCが導入され、各所で品質管理活動が行われたが、Tの

TQCが導入され、各所で品質管理活動が行われたが、Tの

総合にあたる総合化の視点が見られないということから、こ

の課題解決のための全社プロジェクトが作られた。約20部署

からメンバーが集められ、研究所を代表して参加することと

なった。品質管理に関する情報を一元的に集めて、それらを

全社で共有できないかという提案がなされ、収集した品質情

報を整理したり検索したりするための分類の必要性が取り上

げられた。そのためにいくつかの分科会が作られ、分類テー

ブルとシステム構築のふたつにも参加することになった。分

類は清水品質情報テーブルSQITとして施設、部位、材料、工

法の4つの視点から建物を分類するファセット分類法を採用

した。対象情報の選定、SQITによる検索方法、データベース

システムの設計開発などを行い、本社各部署、支店などに端

末を設置し、どこからでも検索可能な総合品質情報システム

を開発することができ、TQCの目玉のシステムとなった。

その結果、本システムは高い評価を受けデミング賞を獲得に

大きく貢献した。審査時のデモンストレーションにも担ぎ出

され、成果を評価され社長表彰を頂戴することにもなった。

|

|

パソコンによる図書情報総合管理システムの設計開発(1983) パソコンによる図書情報総合管理システムの設計開発(1983) |

図書室には当社の頭脳集団である研究者が必要とする情報と

図書室には当社の頭脳集団である研究者が必要とする情報と

彼らが創り出した多くの情報が存在していたが、その量は過

去からの積み重ね分が存在し膨大な規模になっていた。また

情報の種類も多く、システム化の対象情報を何にするかから

始まって、その情報量の把握、ニーズ、システム化の課題な

ど多くの検討を経て、当時、ある程度の情報量を処理できる

パソコンが出現していて、何とか開発可能との判断を行い、

開発計画を通して予算化することでできた。最初に取り組ん

だのが6万冊ある図書情報であった。開発はデータベースシ

ステムを使って高速な検索ができることを基本にシステム設

計を行い、当時では珍しかった図書のタイトル中の一部の文

字で検索する方法を開発し好評を得た。

|

|

TQC−Dプロジェクト統計的手法を学ぶ(1982) TQC−Dプロジェクト統計的手法を学ぶ(1982) |

TQC(Total Quality Control)総合的品質管理は、特に製造業

TQC(Total Quality Control)総合的品質管理は、特に製造業

において、製品やサービスに関わる全ての部門で統計的手法

を用いて品質向上を図ろうという活動であった。当時、建設

業界は同じ製品を作っていないのだから導入は難しいという

意見が多くあったが、製品を作るプロセスやサービスは共通

しているということから大手ゼネコンがその口火をきった。

統計的手法はあまりにも専門的過ぎ、一般の社員でも取り組

めるQCサークルという改善活動を全社をあげて取り組んだ。

企業はTQC の最も優れた「デミング賞」を取るために奔走し

たため本業と改善活動を同時にこなす必要から残業が増え月

100 時間が当たり前となった。社員は疲弊し精神疾患を患う

社員も出て、賞を取った後には、この活動に対する批判が噴

出した。ただ、専門の統計的手法は数学そのものであり、統

計は重要な学問分野で、統計学を学んで広く普及するための

プロジェクトチームが編成され、Dプロの一員となった。こ

こで学んだ分散と標準偏差の違いや因果関係と相関関係の違

いなど興味深いテーマを多く勉強させてもらった。そんな中

理解できなかった概念が「自由度」だった。最近、学び直し

てようやく理解できた。

|

|

研究所図書室の業務改善と情報化戦略(1982) 研究所図書室の業務改善と情報化戦略(1982) |

TQCの導入により、社内で最も多く情報を所蔵している図

TQCの導入により、社内で最も多く情報を所蔵している図

書室が旧態依然の紙ベースでは問題ではないかという指摘を

受け、情報処理を専門とする人材を図書室に配置して何とか

してほしいということから図書室の情報化とシステム化に取

組むこととなった。単に既存業務のコンピュータ化では効率

が悪いため、まず、既存業務をシステム化の観点から業務改

善を行う情報化戦略を提案した。基本的には既存業務のシス

テム化による効率化と情報化時代に対応した新しいサービス

の拡充にスポットをあてた。業務改善は図書室の利用者のニ

ーズに応えることを最優先とし図書室の利用要領等各種標準

類の作成から始め、これを基に各種情報サービスの拡充を図

った。また、JOIS、DIALOG、NEEDS-IR、PATLISなどの外部の

情報検索システムを導入し研究員へのサービス向上に貢献し

た。

|

|

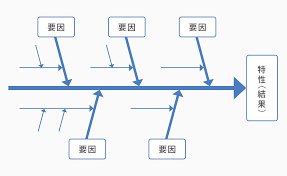

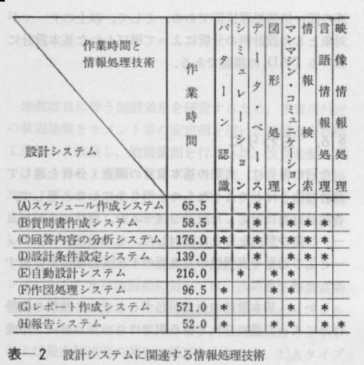

基本設計におけるCADの課題研究(1981) 基本設計におけるCADの課題研究(1981) |

当時、CAD は建築の設計において、流行の兆しを見せ始め、

当時、CAD は建築の設計において、流行の兆しを見せ始め、

導入の是非や自社開発の是非など物議をかもしていた。すで

に構造設計や設備設計の分野ではその利用が一般化し始めて

いて、そんな中、意匠設計、特に創造性を要求される基本設

計の段階でコンピュータ利用が進まない理由が問題化してい

た。本研究はこの設計段階でどのような作業や行為がなされ

ているかに着目し、それを明らかにすると共に使われる作業

時間も調査し、また、作業の流れについても分析を試みた。

その結果、設計作業を 8個のフェーズに分けられることを提

案し、各フェーズごとのコンピュータ技術との対応でシステ

ム化可能かどうかを分析し、5つのCADの課題を示した。

|

|

新しい研究テーマを求めて・Demon Project(1981) 新しい研究テーマを求めて・Demon Project(1981) |

建設業における研究対象が内向きになってきていた中、研究

建設業における研究対象が内向きになってきていた中、研究

所長より新しい魅力的な研究テーマを提案してほしいとの依

頼があり、各研究部から11人が選ばれ横断的なプロジェクト

が作られた。本社の経営計画の中にも新しい技術開発が求め

られ、その期待は大きかった。コンピュータ技術や制御技術

を専門とするメンバーとしてCAC(Computer Aided Construct

ion)分野の新しい研究開発として建設ロボットやNATMにおけ

る自動掘削技術などを提案した。これらの技術は、現在、多

くの部分で実用化されてきている。

|

|

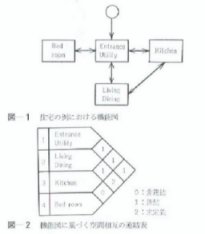

自動平面配置計画システム・PLANEX(1980) 自動平面配置計画システム・PLANEX(1980) |

建築の設計の分野では、以前から設計条件を与えられたら自

建築の設計の分野では、以前から設計条件を与えられたら自

動的に平面図が出力されるシステムの出現が望まれていた。

基礎的な研究はあったものの実用性にはほど遠いもので、そ

んな中、この問題の本質を分析し、その結果、分かったこと

はルーズな設計条件では解が無限に存在し、いくら速いコン

ピュータを使っても解決できない。そこで、設計条件をルー

ズな状態から制限を厳しく行く過程をシステムに取り入れれ

ばシステムとして利用できると考え、PLANEXを開発し

た。設計者は設計条件を厳しくしながらシステムと対話しな

がら条件にあった平面型を得ることができる。研究は条件と

解を出すための計算時間も考察し、実用性の検討も行った。

PLANEXはPlanning Expert Systemからとった。複雑な

現象を様々な条件を与えることによりシミュレートし、短時

間に結果を出力するものであり、困難な問題解決に役立てる

ことが可能であることを証明してみせた。

|

|

|