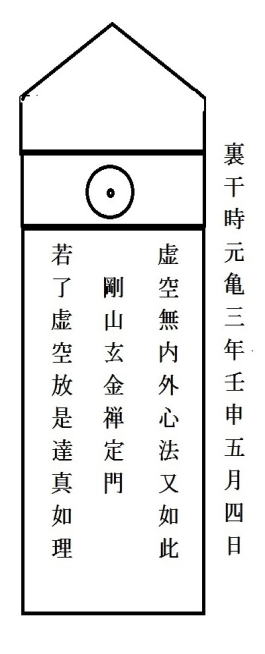

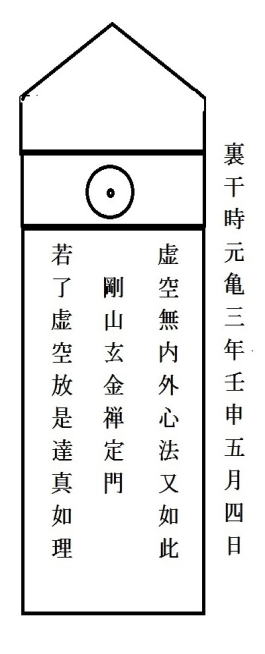

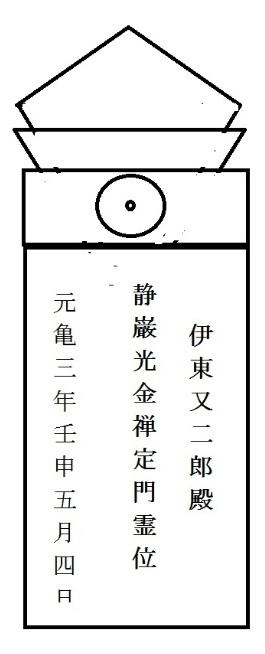

慶安三(1650)建立

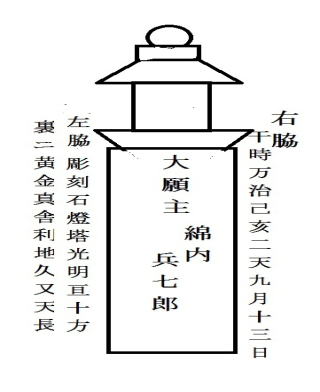

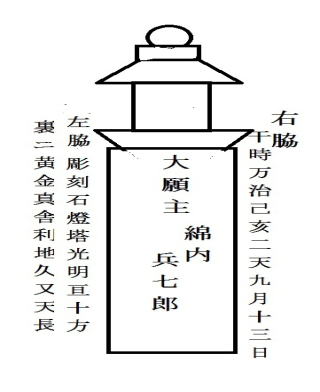

万治二(1659)建立

伊東加賀守

解説に戻る

小林誌三之巻

二十五 古跡部

○景行天皇行宮遺址(夷守嶽より二十町艮ノ方)

此旧址吉留山(上代は道ノ山と云、又三ノ山とも作り)の西ノ尾妻南に廻り(横一町余三町余)

平地ニ而、西北川流南ノ方も又川(按に此川は後世墾田ノ料に設たるものと見えて今は四方

田地なり)通る、

此地即天皇ノ行宮の跡と称所(上に云、行在所の跡と称ふ処あり、纔百歩許放て、今仏寺の内

なるか、高サ六尺計り周囲九尺許、其石ノ上に五輪石とか云ノ物を置えたり、然て其処には預て

注連(シメ)を延たり、然此辺りに銀杏樹の大木あり、(此は我遠ツ祖ノ験に移し植置たりと

云伝たりき)と称あり

景行天皇十二年ノ紀ニ曰、七月熊襲反ヒ而不朝貢、天皇八月乙未朔日巳酉幸筑紫(中略)

十一月日向ノ国ニ到、行宮ヲ起、以之是ヲ高屋宮ト謂、十三年夏五月悉襲国ヲ平、高屋宮ニ

居コト六年也云々、又十七年春三月紀ニ、天皇将ニ京ニ向、以筑紫国ニ巡狩シ夷守ニ到ル、

此時於石瀬河辺ニ人衆聚、是ニ於テ天皇遥之ヲ望左右ニ詔シテ曰、其集者ハ何人也、若賊乎

兄夷守ト弟夷守二人ヲ遣シ観セシム、弟夷守還来テ之ハ諸県ノ君泉姫大御食ヲ献テ其族之ニ

会スト諮ス云々とあるは即此地也(按に此ノ辺りに石瀬河夷守諸県泉なといふ地名あるなり)

宝光院縁起ニ曰、当寺ノ濫觴者仁王十二代景行天皇之行在所、日向国高屋行宮之旧地也、

是以故ニ今ニ寺之表門ヲ呼テ宮門ト云(自古以今死骸ヲ通サズ)客殿称テ南殿ト曰、

天皇御腰掛石庭上ニ有、最モ是古跡之明称と為す者也(按に此辺の地を仮屋と称へり),

今其川向ヒに上仮屋内仮屋下仮屋と云門名あり、此は行宮と云略語にもあらむ試にいふなり、

又天皇の射術を試給ふ所の的場なりしと云伝る所も、即其辺にありて今に的場と称へり、

島門神跡考証(夷守石瀬河行宮遺跡)の下に云々と有るハ即此処の夷守にて、石瀬河も又此

近き辺りにあり、然れは高屋行宮を発して(元注に此高屋行宮は大隅国肝属郡内ノ浦に其址

ありと俗には云へど非し、此は必す今の都城辺ならむかと思ふ由あり)始めてまづ此処の夷守に

巡狩坐せりし状疑有まじく、然るは今に景行天皇行宮の遺跡と称処、夷守嶽の麓東ノ方半里

余りに在て、其処に御天皇腰掛石なと称ふ物もあり(俗に高屋行宮の址と云伝ふれど其は非し、

其は其処天台宗の仏寺にて宝光院とそ云なる開基は行基とも性空とも云ひつ、さて其腰掛石と

称ふ物は此寺の庭なる片つかたに在て、高六尺計、周囲九尺計なる由云へと、今央は土に

埋れ苔生なとしたれは、漸く高三尺計も有る石と見ゆ、但し此は後世に好事の徒か設けたる

物にや有らむ)、今此処を天皇行宮の遺址なりとは決て云い難けれと、彼ノ高屋行宮よりて夷守

に到り給ひ、石瀬河の辺を遥望し給へる地は此辺に必ず有るへし、若此辺なりと為れは今

御腰掛石なと称ふ物の在処にては合ず、但し此上の丘山を吉富山と呼りしが、中昔以来城畳

の址と云ひ伝へ、石の築垣・堀切なと今に遺りて、杉樹生茂り、此処旧に小高きもとの野丘

ならむと所思ゆ云々、

此上より遥望しなむには、東ノ方今堤村と称ふを十町余の内外に臨みつべし、堤村の

旧名即石瀬河にて、其流れは此処より一里計も東ノ方にて詳らかには見ゆべくもあらねと、此ノ

河によりて一ト里の称に広く負せけむ云々といはれたるもさることなれど、按に堤村の旧名は

即石瀬河にと有るはおぼつかなし、其は堤村は旧くは堤分村亦温水村とも云へれはなりし、

かすかに今猶石瀬と称ふ地、狭からて即川向ひに石瀬ノ城有るを以てもしるべきものぞ、

偖石瀬城は綾・野尻より小林に通ふ街道の北稍高き野丘なるが、築垣・堀切なと遺れり、此処は

元亀の初、伊東氏か真幸を侵し奉らむとせし時設けし連砦の其一ツにて、亦天正十五年羽柴氏

陣所(委しくは陣の下に云へし)にも為し所と見えて、何所よりもさがかに見ゆる地なれは、謂ゆる

泉媛の族も決て此処に聚集居しならむと思ゆ、そは石瀬河の辺なりと答へませしに符合つるが、

其天皇行宮の跡と今称ひ伝ふる所よりは遥道廿町計もありて、けちかく見放る地なれはなり、

秋郷の説の前文にあるごとく、天皇石瀬河の辺を遥望し給へる地は此辺に必ず有るへし、若此

辺なりとすれは、今腰掛の石なと称ふ物の有処にて合ず、但し此上の小高き野丘の上より

遥望し給ひけむさまにいはれしは、別に行宮の跡と云ツ処ありて、其処よりは石瀬ノ方気近く

見渡され、将石瀬河の辺に石瀬城とて小高き野丘ありて、然る族は必ず其処に屯集すへき地、

利なることを心づかれされし故なり、

亦頼庸翁も行基・性空なとか開山に託し寺院は天下に数知らすそ多かりき、其中十ヲ八九は

僧都の妄誕ならざるはしともいわれ、己レにも初のほとは御腰掛の石は僧都らか付会の説ならむ

と思ひしかとも、異処に直に仮宮の跡なりと云伝たる地も他に有りて、及夷守の名、また岩瀬河と

云も即辺に有るなれば、唯暫の行宮は疑なく此地に有つるならむ、とおほゆ、亦同所に景行

天皇行宮の址と云伝えへて彼御腰掛ノ石なと称ふ物の有る(今仏寺の)辺は当昔の真幸街道

にて、今の都城(旧名都島)高城、高原なと称へる地は元より綾、野尻なと称ふ地よりも飯野・

加久藤の如く通ふ往還なるへし、今も猶其道筋遺りてこれを上江通と呼べり(上江は飯野の地

なり、中古以来元亀の頃までは真幸の地とも大かた伊東氏より押領せられしが、此上江通は

其頃の本街道と聞え、今の如きは遥か後の新墾道と見えたり、斯て此行宮の跡と呼ぶ仏寺の

南三四町余の処に十日町と称ふ有り、今は纔の野町形の如く遺りたれと、当昔夷守ノ駅は此辺

ならむか、猶よく考ふべし)

さて当昔天皇高屋行宮を発して筑紫の如く巡狩坐むとして始て此処なる夷守にそ御駕を留給ひ

云々の事ども有て後、肥後の球磨県、それより同葦北の如く巡狩坐せし由に御紀に見えたれは

必ず此処を過給はすば球磨間には得も行し給ふましく所思ゆ(今も加久藤に球磨街道有り、

此を以てもかたがた思合すべし)、然れは此処の夷守にして彼ノ泉媛が献れる大御食を聞食

したる事は疑無く覚ゆるに、又其泉媛を□して彼が献れる大御食をも聞食さむ料に此処にも暫時

行宮を興給ひつらむ、若然らは其行宮の址所、今云伝ふ処なるかは決メて知難けれど、

猶此辺にして城畳の跡と云ふ吉富山なと其址ならむか(然るに此処を高屋行宮の跡と云ふは

後の誤伝にて、其は高屋行宮より此処の如く、始て遷幸坐し即此処にも同じく行宮を興給ひしを

以て、かくは謬伝へつらむ、実を得て称はば夷守行宮の址と云ひても難有ましく云々、

又夷守、石瀬河の旧き跡をも正しく踏て当昔の形状を委しく知らまほて此処、彼処と歩き廻り、

彼ノ堤村にも往て、西ノ方夷守のやう遥望したるに、此行宮の址と伝へし処は見へてもあらねと、

吉富山の古畳はいと気近く臨まれ、今に岩瀬と呼ぶ(堤の枝村)よりも猶見渡されつべく覚ゆ、

但し今は近頃植たりと見ゆる街道の並樹の小松繁栄え、それに塞がれて目安くは見渡されねど、

当昔此辺は広野の原にて、夷守の方より遥望したらむ弥気近く見え渡りつべし、然れは泉媛が

衆多の族を卒て此広野を押来り、天皇命の巡狩を迎へ奉りて大御食献らむとするをば、彼夷守

なる吉富山の辺より遥に鑒御出給はむは、実に然ることにて、何か疑はむ、

既に論へる如く、当昔此辺を広く石瀬河と呼びしも、其ノ河の此地に在るを以てなり(天皇この時

しも夷守には始て巡幸坐しにて、其処より此辺を遥望し給しに、衆多の人どもの集来るを御覧し

看て彼方は何処ぞ、また彼ノ集来者は何人ぞ、朕が行幸を妨むと為る賊にやあらむなどゝ左右

に詔らして、地の人に問はせ給ひしかは、夷守兄弟が畏まりて彼処は石瀬河の辺なりと御答奉

せしに、然らは汝等彼処に往て彼ノ集来る者は何人なりや、慥に見て参れと詔給ひし状、今も

現に見るが如くにて、更に疑有るまじくなむ、今も然る類の事は常有ることなり、此河に石瀬の名

有るも実に然り、今に至るまて甚も可恐き岩瀬のみ畳りし荒川なるが、下は浦ノ名を称う処にて

去川に落合ひ、東ざまに流れ下り、赤江口に出て東海に入るなり)

亦同所(高千穂宮高屋行宮)の下(上略)今其行宮の遺址は大隅国肝属郡内浦と称ふに在りと

云説有れと、此は和妙抄に大隅国肝属郡鷹屋と有るを以て、後ノ世人も狭意(サガシラ)に附会

したる事なれは、拠難(今内浦の地に天皇廟と内裏屋敷なと称ふが有りと、されど都て是等は

後に好事の者の附会せしにて、更に信難くなむ、亦出見命の高屋山上陵も高山てふ地より内浦

に越むとする山の頂、俗国見嶽と云ふに在りと、されど是等も皆鷹屋てふ地名に因て、後世に

設けたるものなり、猶高屋山上陵の考証に論ふと候て見べし、因に論はむ、国見嶽は救仁見嶽

なるべし、日向国諸県郡救仁院、或は救仁郷なと建久図田帳注文に見えたるは即今の大崎

てふ地どもにて、国見嶽の東方三四里計も隔たるが、此嶽より眼下に臨望るを以て其称有る

ものか、猶考ふべし)

こゝを以て按に此行宮の跡処に今都ノ城と称ふ辺ならむと思ふ由有り、此地諸県郡の内にて

高千穂山よりは南ノ方なるが。即其処の安永村なと呼ぶ処は、此二上峰の東峰(謂ゆる矛ノ峰)

に接て、高千穂の麓とも云へき地なり、此地四方遥に打晴れ西南に財部、末吉、飫肥

(伊東氏の領)山ノ口なと有り、東北には高城、高原、曽於郡なと境て、其間十三里計りがほど

平地の広野なれは目も及び難く然るを此地今に於ては魚塩の運漕も類なきほど賑ひ、実に

我藩内にしては千載の勝地とも称ふへし(此地に美穀を産す、これを庄内米と称ふ、真幸米に

次て佳なるものなり、

庄内の名義は島津御庄考証に論ふ)、此地旧くは都島と呼べり、我藩の御称号島津と云ふも

此地に在り(我藩の太祖公薩摩大隅日向三国島津御荘の封を受て就給ひしも此処なり、

今其都府の址は郡元村と云ふに遺りて、堀之内御所と称へり、兵部式に日向国駅馬島津と

有るも即此処なり、又建久八年日向国図田帳注文に島津御庄ノ田代三千八百三拾町一円庄、

二千二十町の内島津院三百町、右諸県郡内地頭、前右兵衛尉忠久と見えたり、此は既にも

論へるを合せ見てしるべし、また和妙抄大隅国曽於郡郷名に志摩と載し注に、島ノ名国ニ用と

有るは疑なく霧島の地を称ふなるへく、此処の島津も国は異なれど専ら霧島も根足に接るゆえ、

当昔より広く渉りて島の名を負へるものか、都島と呼べるも同じ義なり、猶委き事は島津御荘

考証に就て見るへし)

偖此地に都の称あるは景行天皇十二年(襲国を平ケ給はむとて筑紫の如く巡狩坐す道すがら

のことなり、遂ニ筑紫ニ幸、豊前国長峡県ニ到、行宮ヲ興而居故其処ニ帰ス、曰京(ミヤコ)と

有る例を以て、按に(和妙抄豊前国京都(ミヤコ)ノ郡)当昔此処は高屋とも称ひし地なるが、

天皇此地の如く到給ひ行宮を興て、熊襲梟師を伐給ひし後も六年がほとは此処に居坐せしより

遂に都の名を負せつらむ(後豊前国なる長峡行宮に居坐せしは九月の末つかた纔カの日数と

見えつるにさへ、京の名を負せつれは、此高屋行宮には六年か間居坐せしゆえ、時の人都の

号を称へつらむぞ勿論なる、猶御紀記を披き見て弁ふべし)

斯て今都城の地に宮丸と云ふ処あるは、即其行宮の遺址ならむかも知難し(按に宮丸は今

村名となりて中郷と称ふ地にあり、都島と呼びし地も同処なりとぞ、永享年中城畳を此処に築き、

即て都ノ城と名付たるより遂にそれが一郷の名と成りし由白尾国柱翁云へり、然も有るべし、

又同翁の説に高千穂宮の遺址なるを以て都の名有りと云へるは中々の強説と云ふべし)

然は論ふものゝ今彼処に高屋の名を遺し伝へざるゆえ、決ては論ひ難く、(但し都城の東方に

高城有り、又北方安永に接て高原高崎など呼ぶ地有るは、高屋の方域に係れるものにて、

今に高某とは称ふなるむ、又此高某は高千穂山の根足に接るを以て呼べるにもあるへし、

若然らば高屋の高も同じからむにや)

然れとも高屋行宮を発給ひ、元より帝都に還幸坐さむとして筑紫国に巡狩坐す時始て夷守に

到り給ふと有る道程の間、かたがたを以て攷覈ふに、既にも論へる如く(夷守の下)都城より

小林までは今八里計の道程にて、大方一日の行に当れり、彼御紀に高屋行宮を発して始めて

夷守に到りとある、此始ノ字に熟く心を着て考へ見れは、高屋行宮は都城辺にして能きほどの

一日行なりかし、此は秋郷が始て考へ出たる説ゆえ、当否は知難けれど、後ノ人猶よく心を

平かにして論ひ定めてよかし、穴可恐多くは違はしとぞ思ふ説れたり、然もと所思ることどもなり、

扨景行天皇を斎奉と云ふ社有り、俗天子ノ実乎と称、さて彼古への行宮の址なりと称ひ伝ふる

所に川畑敦丘詣られし折の歌あり、そは

岩瀬川 いはてもしるき いにしへの

御熟さゝけし かり宮そこれ

○石瀬河

自上ノ行宮遺址卯方二十町余隔(街道渡ノ辺川幅凡三十八間余、水深凡二尺六寸余)

景行天皇十七年紀に石瀬河云々と有るは即此地、石瀬是也、此河今も岩瀬河と呼び末は

高岡去川に流合、去川も源是なりと云へり、

扨此源は南と北とに在て、北なるは球磨白髪嶽山中方ケ水(小林須木球磨三方の境)より

流出て、東方村と真方村との境を通り岩瀬口(小林と野尻三ケ野山村との境を東に流る、

亦小川有り是を茶臼川と称ふ、此は須木郷奈崎村の山中より流出、東方村の村中を流れ

岩瀬河に入る、

南なるは韓栗嶽の山中にして南西方村を通り飯野街道の石氷と称ふ処に出、夫より真方村を

通り小林城を巡る故に、又大手川、水ノ手川の名有りて、末は同く岩瀬河の落合ふ故、此処を

河崎と云

斯て此大手川に枝川三ツ有り、一ツは鵜戸川と呼ぶ、此は北西方村ノ内大平山と東方村ノ内

坂ノ下山との間より流出、真方村を通り前の大手川に流合、又二ツには向田川有り、北西方

保養良(ホヨラ)と称う所より流出、同じ前の大手川に入、三ツに堤川あり、源は南西方村ノ内

出水山と呼ぶ処より湧出、此所に溜池有りて専ら細野村田地に灌げる水ども、小川となり

吉富山の西より東に巡り堤村と、今高原に属る広原村との彊田地中を流れ、此も下は岩瀬川に

落るなり、此処小林高原野尻三方境鳶ノ流合(ハケ)と称ふなり、

さて岩瀬川の名義は若干も巌続きの河なるに甚く速き荒瀬有りて、実に岩瀬なれはなるへし、

此速瀬有る故も鮎すらたやすく上る事を得ざりしとなり、然るに鮎を上さしめむ料に延宝三年

伊福氏、赤木氏の祖こと計りて、此荒瀬の轟を断り退くること有りて、既に成し竟て鮎場を請に

即許状を下し給ふ、其文に岩瀬河一流云々と有り、

亦斎興公の時天保年中、此岩瀬を衆の石工事を聚て浚へ給ふ、そは新に船を浮はしめむ料

なりといへり、但正保元禄両度の縄引張の内にも、岩瀬川云々陣ノ永江又男淵、女淵或は

岩淵とも呼ぶ淵又早瀬且轟有りなと見ゆ古歌に

読人不知

高千穂の夷守おろし寒けれは 岩瀬川原に千鳥鳴なり

岩瀬川せの音高く聞ゆなり 秋の夜深更にけらしも 生胤

岩瀬川岩きり通す水の音の 高くもよそに聞ゆなる哉 盛名

川によす 読人不知

夷守の山のふもとの岩瀬川 いはて心をくたく比かな

かのみあへ奉りし古事なと思ひ出て 知紀

岩瀬川いく年なみをわたりても 動かぬ名こそ世々流れけれ

○泉媛出所

此は上に引けりし書紀景行ノ巻に諸県郡泉媛云々と有る泉媛の出所は、韓国嶽ノ山足、今

大出水(泉は和妙抄に薩摩ノ国出水ノ郡ハ伊豆美)村云地ならむ、此ところはそもそも水持山と

云ふ山有りて、即其ノ下二反余の所に水涌出水勢太多し、素より清水なるは申まてもなきこと

なるが、東北南ノ方打晴て広野を見放にして都ての地形凡ならず、はた中島なる処に水神社

有り、又別に立てる一社は某観音とか称ふなれど、土俗は上古女神を祀れりと云えば、若くは

泉媛の霊を拝祀も知べからねはなり、此地元は唯に出水村なりしを後に大を加へることゝは

成つらむ、

其は今門名に大出水、小出水といふ有り、此は仮屋ノ地に上仮屋、下仮屋、又種子田ノ地に

内種子田、外種子田有るが如くにて、小出水門に対て大出水門と名くを夫よりして大泉とは

唱るならむと思へはなり、

山田清安翁も殊更に彼ノ地を視に物せられし折、己れもともなひけるが、実に然もと思はれたる

状にてしかすかに証なければ決ては云ひ難けれど、泉媛の名は此処より出しならむと云れたり、

扨外にも出水有る所は其処彼処に多有れど、例の取に足らす、此近辺(飯野高原野尻をも

尋たれとも此こそ夫レならむと思ふ処もなけれは、しばらく大出水の地に依れるなり、

そは景行天皇夷守ニ到る云々石瀬云々と有る文に因るに、即此ノ地に夷守嶽、又夷守神社

あり、

又岩瀬河及び岩瀬城有れは、泉媛の旧址も遠き境にては非ざること著しけれはなり、

附云姓は旧事紀に豊国別ノ命日向ノ諸県ノ君ノ祖と云ルより外に物に見えず(豊国別ノ王は

景行天皇の御子にて、此紀には日向ノ国ノ造ノ祖とあり、若し諸県君も此王の子、若くは御孫

なるへし) 先是書紀景行ノ巻に既に諸県ノ君、泉媛と云人見えたり、さて高津宮ノ段には、

上ニ云へる日向ノ諸県君牛諸之女髪比売と有るを此に姓をのみ挙て名の無きは脱たるなる

へし、其ノ名書紀には牛諸井又細書の説には牛とあり、淡路ノ国風土記にも諸県郡牛とあり

(郡ノ字は君の誤なるへし)云々あり、後人猶考てよ

然て因なればいふ上ノ件大出水云地より出る水は既にも説ひし如く本より清水にして水勢も

最多在が、昔者より小林ノ内田地には少計灌けるのみにて、専ら飯野なる水田凡( 欠)程の

用水とは成りて有りしか、其ノ水を以て明治(欠)事始て南西方村ノ内は更なり北西方村の

内を(欠)余の墾田とは為られける、斯て飯野の用水は同郷大河平山より流れ出る大河の水を

堰掛て、此れに易ふことなりしかば、彼の大出水の方は水柄分て佳ければ、飯野人は

稍惜めりとか聞しなり、

然して亦同年上に云ふ両村ノ内に士農凡百四十四家分計(加世田より人躰余れる郷より各

望めるも有りて移さるといふ)移し居られたるが、都て公の計らひにして、入費大概(欠)に

及べりとぞ、斯在ことを以ても其ノ水勢の多きと又平地の広きをも知るへきものなり

二十六 古城部

真方村ノ内

○小林城 地頭館ヨリ三町計寅ノ方

地理拾遺史曰、小林城東北大川流、南方池長七十間余横三十間計

(又西にも廻り堀川二重に流れるなり)西大手口、東水ノ手口往古従飯野之通路ナリ、北ニ廻り

城ノ西北川向ニ往還有、今ノ通路、城南士小路ハ往古外郭之内ニテ有之、従大手口(按に

大手口は追手口なるへし、此方より追人を追手といひ、其を彼方に待取って搦取人を搦手と

云より初れる将なり、此城搦手口は今水ノ手口とも云口ならむと思ふ由あり、そは地理志に

於搦手口忠平主深手負云々あれはなり、水の手は用水出所なれば、其ノ水に関係の者を呼より

の名なるへし、口は人の口と同じく、物を出シ入レする門の名にて、人々の出入する道筋なり)

東方ノ方半町計稲荷山ト云山あり、須木ノ兵卒拠之、放鉄砲因茲、太守ノ兵及難儀云々、

同書ニ永禄ノ頃馬関田右衛門守此城(按に永禄六年大中公大将にて攻給ひし時、籠城にても

ありけむ、永禄九年には右衛門にては非じ、其ノ故は貫明公大将にて攻給ふ時は、敵将米良

筑後守これを守れりと他本に見ゆればなり、此中一年を間て貫明公、義弘公等攻られし時の

文と混たるなるへし、さて日向記に其頃三山地頭米良弥九郎なりしか、須木ノ領主米良筑後守

を遷し、須木をは甥の右馬助に譲給ひけり、其時落書、「須木がけて似合ぬ物は右馬介、

まさきにおきて万鍬田にせか」右馬介後には長門守と受領し、弥九郎事は後に美濃守と

云ひしなり云々などあれば、其前は米良弥九郎(後美濃守、筑後弟ならむ)城主なりしが、

永禄八年公の攻給ひし時、筑後兄弟共に戦死と見ゆ)、飯野に楯をつく、

(按に伊東よりのみ飯野を侵にあらず、球磨とかたらひてのことなり、そは伊東家の臣壱岐某か

私書に永禄七年甲子ノ下に日州球磨同前ニ真幸へ御はたらきは此方の諸軍衆はもとちくち

(本地口)原より御働候、球磨衆は吉田越をおかし候て被働候、球磨衆の引足に敵着候て

大手負、諸軍衆一なんぎにて候と相聞候、左も候哉、其後は終ニ働等球磨より無之候云々、

去ニ同五月廿九日大川平ノ城此方より切落候、六月の時分球磨より東ノ民部左衛門、

同藤左衛門其外面々衆百ほと与力に大川平に番ニ越られ候、七八月あたりまでは此方同前ニ

御番候を、八月ノ末に球磨江御渡し候得共難儀候哉、初冬時分城をたゝまれ候、左候得者

島津日新斎ヨリ真幸手あまりにも候哉、和与ノ御使加江田ひの御崎寺よりに着れ候事、六月より

度々御使僧候て御神判を以、和与に罷成候なとあり)

依之永禄九年(按に九年には非じ八年なり、此は伊東方の私記を以て明むるなり、猶委は後に

論ふへし)十月義久公為大将被攻、忠平公於搦手口深手を負給ふ故ニ城ヲ巻解給ふ(又

斉藤某か蔵書の内には忠平公二ノ丸迄攻上り給ふ折、重創を蒙り云々ともあり、二の丸は本丸

に対したる名なり、丸といふは城に限らず一区の郭を云ふ名にて何処にても某丸といふ地名

あるはしの一方限の名なり)但し右衛門妻は伊東義祐か女、北原兼守か後室なり、又伊東氏

構要塞欲侵飯野数度也、

(伊東方壱岐が日記に永禄五年壬戌八月廿四日に真幸もとちノ原にてつり野臥ことごとに

妙見山に人数をふせ、はるばるしもにさし通り御勢ふり候、引足に敵付候を御まくり・・・・

同七月廿四日に真幸の内飯野かこい、長善寺迄打やぶり、上城々戸まてつめこみ候、各無

比類合戦大手たれノまゝハ一番ニ伊東源四郎殿、同名右衛門佐殿御辛労候、然共一番衆

にて候得者手負せられ候、穂北衆も破手にて候、此両人を御同心申候て長倉刑部少輔殿

手負候ておつと坂肥掃部助も同前ニおつと申候、中山源六左衛門しんろふ被申候、其外の

城衆中もやふり手に候得共、各しんろふにて候、二番衆に長倉勘解由左衛門殿最先に

さし寄辛労候て破候、坂戸に三ノ山衆、三納衆にて候、たれの前衆はぶん取すくなく候、

さか戸ノ衆ふん取数々被申候、中にも飯田肥前守辛労候て北原狩野介打取候、

又永禄六年癸亥二月十日己未悉く真幸知行、同年五月戊寅不知行也

同年三月真幸に作なき候つれ共敵不出合候云々、同年五月真幸大明神(大明司なるべし)城

召寄候、此時分より球磨江御当方一張にて候、ひかしら合、日州ひゝきにより同名藤左衛門

先立候て若衆弓箭ニすゝまれ被申候、百ほと已上四五百人ほと候、大明神の城つめに合

被申候、此刻辛労候衆長倉勘解由左衛門殿頓而たれ口にて、足軽大将申候者打取候、

河崎主税助、石野田主計其他ふん取る辛労の衆難書付候、球磨・日州和与儀者須木衆

米良越前守しんろう被申候、中略、

同八月飫肥ノ内南郷ニ入たゝたて候、三日御はたらき作御なき候、敵も数う討て候、此働ノ

御帰には真幸のことく直ぐに御越候て飯野口に大のふし候得共、敵不出合候、又野尻迄御帰の

しりより庄内に御はたらき候得共、させる儀なく候、然とも一番の伏くさにて三四人打取候、

二番目には庄内衆歴々くすむれの川こしにいてたてりて、こたへかをまくりくつし、しり番二つか

まで追ひこめ候、同十一月に飫肥まへ山ノ城を召れ候、

又永禄六年癸亥八月廿四日乙酉妙見の尾に歩兵候て敵数人打捕候、同年十月廿四日真幸

飯野のかくい破り、五月十日癸巳大明神の城せめ落なりとあり、又日向記真幸大明神破ノ事と

ある処に、去程に同年(永禄六年)癸亥四月十四日球磨の相良方、伊東和与有りて真幸表へ

人数推出し、大明神と申所を破却して相戦、所々放火して諸軍を引退く、其ノ日坂本をは

河崎河内守討取也云々とも見えたるなり)

貴久公曰、不遂彼山徒、有後患故、永禄九年丙寅十月廿六日、義久公為大将、忠平公、歳久

為副将、卒多勢而攻之、時ニ茂山源左衛門、間瀬田刑部左衛門尉、田尻荒兵衛尉,長谷場

長門守、同弥四郎、愛徳十郎、浜田右京亮、長野助七郎、塚田太郎左衛門尉、同太郎号郎、

真連坊、上床源兵衛尉、田口仲俊坊、重信平左衛門尉、伊知地新三郎筋力ヲ尽ス者也、

諸書に永禄九年云々とあれとも非じ八年なり、そは謂ゆる伊東方壱岐か日記、永禄八年の

下に、同年十月廿六日ニ島津殿神判ノ面を替へ真幸三ノ山に差寄囲、悉く打破上城に火矢を

射付、内城戸迄つめかり候を城衆・番衆辛労候而城持留候、かみやの米良主税助、同城衆

福永新兵衛、米良筑後、同弟美濃、肥田木段右衛門、かみや図書、北原雅楽助、同又八郎、

橋口河内是は打死候、其他各辛労にて候、御神判の天道ニも候哉、島津衆三原遠江其外

一家年来衆数百人手負にておつとゝ申候、左も候哉あたり引足に道すがら捨手負数不知と

申候とありて、寅九年十月ノ頃は伊東方には飫肥・酒谷の辺の合戦と見えて真幸の事はさらに

見えされはなり、然て日向記菱刈使三山合戦事とあるところ

然て日向記菱刈使三山合戦事とあるところに、同丁卯年(卯は即永禄十年に当れはこは

丙丑の誤なるへし)は十月菱刈より使を以て三ツ山へ申越、島津家中に夜泊の陣支度にて相待

由風聞あり、菱刈ノ上とも又伊東家三ツ山境共不相知、御用心尤と注進をぞしたりける、三ツ山

内其用意相敷相調る処に使不帰内、早敵大勢三ツ山に着寄、稲麻竹葦の如く巻、只一攻にと

攻上、此は十月廿五日城内よりも宗徒の猛勢、敵味方互に気をはげまし数刻相戦、双方手負

死人不知数、城内よりも米良弥九郎を始として宗徒の勇士進出て敵を鎗先に掛けては落とし、

虎の怒をなし戦けるが、間堀一重は死人を以て埋みける、大手寄手は島津金吾、水ノ手ハ

同兵庫頭、同中務大輔新手を入替々々攻めしかとも、詰ノ越迄引受て若干的を打伏しかは、

此勢ヒにへきえきして叶難くや思ひけむ、終に退散せられける、

去は三ツ山は上城一つに成て運を開かれし事古今無双の誉なり、是レ偏に菱刈よりの注進故

との風聞なり、島津家此憤を散せむとて早速菱刈へ発向とぞ聞いしなりと見ゆ、惣して上に

島津殿神判ノ面を替へ云々とあるを按に、日向記ノ中従薩州使僧ノ事とする処に、同年ノ春

島津相模入道日新斎より、坊ノ津一乗院を使僧として御崎寺に着船す、其趣は真幸口ノ弓矢

何ツ終り可申も不相知、義祐も隠居あり我も隠居仕る上は互の和議申合度候、依之紫硯一面

是を進する事は向後此硯くぼらむまて可申合との使僧なり、

三位入道薩摩計略今に始ぬ事なれば、心中にて誠と思ひ給はねと、使僧に御検参有、其上

種々馳走あって返し給ふなり、当家よりは安宮寺を返僧に遣されけり、進物は新古今集なり、

伊集院大和守殿差出奔走たり、伊集院申さるゝは、御方は人数ノ損し申をも不嫌、或は城攻

或は懸合ノ軍を望み給ふ、島津家は一人死は万人の愁故合戦を嫌、上下を着シ国を治めらるゝ

雑談なり、

夫より坊ノ津へ案内者有之一乗院に三日滞在なり、其内種々宝物等を見参に入奔走あり、

一乗院密かに申さるゝは、薩州は武略を以て世を治むと申さるゝ間、油断不可有との雑談なり、

偖安宮寺帰り後、飯野三ツ山の事は雑談に成にけりといふことと見えたれは、此事を云ふにや

あらむ)

永禄九年丙寅十月廿六日、義久公為大将、忠平公、歳久為副将、卒多勢ニ而攻之、時ニ

茂山源左衛門、間瀬田刑部左衛門尉、田尻荒兵衛尉,長谷場長門守、同弥四郎、愛徳十郎、

浜田右京亮、長野助七郎、塚田太郎左衛門尉、同太郎号郎、真連坊、上床源兵衛尉、

田口仲俊坊、重信平左衛門尉、伊知地新三郎筋力ヲ尽ス者也、此日忠平公其戦場ニ臨ミ

強敵ニ会、疵を蒙る、痛ミ甚シ故ニ諸軍驚テ力ヲ失、要害ヲ陥ラレ退陣ス、我軍死亡スル者

阿多中務丞、末広又左衛門尉、本田治部少輔、同姓与五郎、椎原某、阿多源左衛門尉、

中山源三等也、彼要害不陥故ニ忠平公残心不少云々、又旧記に貴久公仰に、三ノ山小林ノ城

を根城として伊東勢を篭置、球磨の相良をかたらひ真幸院を侵こと数ケ度也、彼小林ノ城攻崩、

伊東が勢を追払はすは事の煩となるべしと仰有りしかは、永禄九年(此は八年乙丑十月なり、

其ことは既に云へる如し)十月十五日飯野打立、同廿六日軍勢打出、忠平主手を負給故

御開陣也とあり、

干時永禄九年十月下旬の比、於道之山(三ノ山)奉公被閉目し人々のため弥陀の名号六字を

つらね、弔事一念弥陀仏則滅無量在のこころたるへし

陸奥守従五位下藤原貴久入道伯囿公

なを重く おもふ心の 一筋に 捨しやかろき 命なりけり

むらむらに 時雨るけふの柴よりも 昨日の夢そはかなかりけれ

ありはてむ 此世の中に先立を 歎も人の まよひなりける

みつの泡の あわれに消し跡とかや 折々ぬるゝ袂なりける

立そへる面影のみや亡き人の 忘れかたみと残し置きけん

仏まつ 世をいつくとや尋ぬらん よへはこたゆる山彦の声

詠永禄九年於三之山打死敵茲之万霊成道等正覚六字

相模守忠良入道日新

何事もみな南無阿弥陀南無阿弥陀猶うち死は名をあくる哉

無益にも むつかしき世にうは玉の 昔のやみの報はるらん

悪敷よに あらゆるものも あしなれは

あからさまにはあらじ 身の果て

南には弥陀観音の御座なれは 身まかる時も御名を唱へよ

誰かにも誰そと問はむ誰しかも 誰かは独りたれかのこらん

ふつふつと ふつと世も身も ふつきりに ふつとくやしく ふつとかなしむ

或書ニ曰、永禄十一年八月先是三山伊東か藩屏たり、大軍を爰に聚て飯野を侵んことを謀る、

其間三里を隔、先に伯囿公菱刈を伐ノ時、義祐其ノ虚に乗し飯野に入、田原に陣し、飯野

加久藤を攻めむとす、

(按に永禄八年十月三ノ山小林城を攻給ひけとも、忠平公疵を負給ひ御兵を解給ひし折、

菱刈方馬越城に篭し者とも横川町口に功有る者とも出合、密に薩隅の軍衆帰陣する者とも

手負の人数を日記に書たる状、心中疑しく逐ヒ退ケすは後の煩となるへし、然れとも先ツ

三ノ山小林城を責落し、次に菱刈をも攻へしと翌年卯八月、貴久公真幸院に打越給ひて

御評議暫く御逗留、小林ノ城責落ざる事無念至極に所思さるゝにより、此度も亦小林立と

触給ふ、薩隅数千ノ軍兵横川を打越けるを、菱刈方の者共是を見て、時をも移さず

伊東・相良に告知せけれは、小林城に如雲霞走セ篭り今を遅しと待にける、

案に違ひ般若寺攝木越より発向して同十年十一月廿四日ノ早天に馬越の城に押寄せ、菱刈方

馬越城主井出籠駿河入道父子三人打取、夫より菱刈九ケ城責落、菱刈方牛山ノ城に取籠り

相良に加勢を受け相戦ふ、是により御合戦の最中なりける処、伊東勢田原に着陣の由告来る、

又一説に八月伯囿公大口を攻る事を謀る、初め公大口を攻メむと欲する事久し、然れとも常に

相良義陽是を救ふ事を憂ひ、使を遣し山野を義陽に与へて隆秋(菱刈)を救う事なからしむ、

於是軍を発して大口を攻むとす、義陽忽ち変じ桶平(飯野田原)に軍して飯野を攻むとす故に、

忠平公飯野に還り給ふ云々と旧記にも見え、はた伊東私記には永禄十一年八月、球磨菱刈

其外四ヶ所与力として真幸白鳥のふもとに指通り、田原と申候所を此方より御陣に被召候、

其あたりのはむら御やぶり云々ともあり、合せ考見て当昔のありさまを知るへきなり、

伊東の私記に永禄十一年戊辰八月廿日丁酉、建真幸田原山陣取候云々あり、伝云吉松内

小野寺相模坊命を奉じ伊東調伏の法を行ふ、田原陣所に入て針を埋となり、故に忠平公馬越を

去て飯野に還り黒木播磨守、遠矢下総をして蓑原本地口大道橋に伏せしめ、軽卒を田原小原

の上に馳駆して鶉を逐しむ、伊東が軍出て是を追ふ、黒木・遠矢か伏兵忽チ起て其ノ後を遮り

撃て是を破る、賊漸く遁れて田原を保ツ、飯野城兵一首の狂歌を竹に挟て田原にたつ、

その狂歌「伊東めが真幸の陣は桶平に、飯のほしさに飫肥のゆるさよ」、伝云、明年六月祁答院

長野城陥り菱刈渋谷等か勢衰へたるを見て、田原ノ陣を焼て三山に退くと云ふ、

按に永禄十二年巳七月十四日なりには伊東の私記に永禄十一年八月真幸田原山陣取、

同次年七月十四日おひらき云々、又一説七月十二日義祐嫡子義益卒す、故に田原賊

三ノ山に退くといふ、又伊東私記に永禄十二年己巳七月十一日義益様岩崎ニ御参篭ノ内ニ

御遠行候、

此歎ニテ田原ノ陣を球磨へ御とゝけなしに御ひらき候とて、球磨は今迄いこんに申候、されば

大口、菱刈四ケ所ノ衆捨られ候に依り、島津殿より菱刈其外知行候、島津殿新知行候、

城廿一二と風聞も候、

亦日向記田原山御陣并義益早世ノ事と有下、去程ニ従四位下左京大夫義益公飫肥御陣

泰平ニ治テ、御舎弟祐兵工ニ譲り与へ玉ふ上は、真幸口一方に術策をめぐらし退治可有トテ、

真幸ノ内田原山の御陣を取玉ふ、兼ねてより数ケ度真幸表ノ能案内は知ツ、其上サシムキ

飯野ヲ攻テ勝負を決せんとの巧ミを以て、先田原山を堅固て山東勢在城す、惣人数も替番ニ

相定也、

飯野表事ハ田原山を被取てければ四ヶ所ノ城郭格護難儀たる上は、北原ノ家もつぶれて

島津兵庫頭を地頭として格護なり、然るに翌十二己巳年七月、義益御誓願ノ旨有テ

岩崎稲荷社ニ御参篭有りける所ニ同十一日俄ニ御死去、御年廿四歳也云々中略、

義益御逝去以後国中ノ諸将皆剃髪をしたりしかは、是を屋形剃と名付るなり、

同八月二日ニ都於郡ノ池ニ俄ニ島出来て遊行ス、ケ様成恠キ御慎思召合テか、同月廿二日ニ

真幸田原山ノ御陣ヲ曳玉ふなととあれは共に符合るか如し)

義祐一族老臣を飫肥に会して、飯野攻の謀を議す、衆曰、忠平智力侮りがたし、大兵を挙て

襲はむにはしかじ。義祐是にしたがひ救を相良修理大夫義陽に乞ふ(義祐弟加賀を使す)義陽

是に応じ共に飯野を襲うむと約す、於是義祐大に兵を起す、伊東加賀守、同右衛門尉(義祐

二男)同源四郎(義祐四男)、同次郎、同権之介、同宗右衛門、同大炊助、落合源五左衛門、

佐土原四郎、長倉四郎兵衛を将として三千余兵、三ノ山に入る云々、

又一書ニ曰、伊東大和守散位藤原祐純入道申されけるは、田原陣も無勝利に就ては、島津

当代至貴久義久ニ権威を振ひ、一州に其勢ひ日々成強大に、伊東家切迫なりと思ふ、殊ニ

義久の舎弟兵庫頭は其身至剛にして武勇の士と伝聞処、去ル永禄八年ニ小林を責られたれとも、

城不落、是は我家運強キ故也、如命終ニ三山も難防留覚るなり、大日向へ薩摩勢を引受なは

伊東家の大事なるへし、早速日向勢を催促して小林ノ城を我陣として猛勢を以て薩摩勢を

追払ひ、兵庫頭を可討取と申されければ伊東家の一門一家宗徒の人々尤と同意し、

評議一決し国中に相触て、大小名小林ノ城に走篭る云々、

斯て元亀三年五月既に大軍を発し飯野加久藤を侵さむとせし事有り、其は古戦場ノ部鬼塚原、

粥餅田ノ下に委くいふへければ此には挙さるなり、

然て地理拾遺史ニ曰、天正四年八月四日、三之山城(三ノ山城と在れと此は小林城を指て

書しならむ、其義は下なる三ノ山城の行に委しく弁ふへし)敵捨て、当城に火を掛け伊東方落去

ともあり退去、

(按に高原郷に伊東の族、伊東勘解由是に守りたり、然るを霧島祭礼の日に当りて、動もすれば

出て大窪・田口の両村を侵し祭を妨ぐ、忠平公是を太守公に告て高原を撃むとす、義久公

鹿児島を発し八月十六日飯野に入、十八日忠平公を先陣とし、左衛門督歳久、中務大輔家久、

右馬頭征久、図書頭安長を左右後軍として花堂に陣し、明日鎮守尾に移り進て城の四面を

囲攻む、城兵小河内口地蔵渡に戦ふ、義久公謀を運し水路を絶す、城兵大に苦んて保つこと

あたはす、落合豊前、肥田木河内を督として降を乞ふ、是を許す(八月廿三日ならん)勘解由

城を下り去る、義久公城に入り、上原長門守尚近に命して是を守らしむ、時ニ伊東ノ援兵猿瀬に

来り城の陥を聞て空く帰る、是より太守公の武威日州に振ふて霆雷の轟カ如し、伊東か諸軍

恐怖して遁れ去ル事八城云々と旧記に見ゆれは、三ノ山の落去も其時ならむ)

依之鎌田尾張守ニ之を守ラシム、同廿五日忠平公三ノ山ニ御篭り大軍扈従ス、同廿八日

義久公三之山江御越、勝吐気有り、川田駿河守義朗執行之内城庭上ニ義久公床机ニ御掛り

諸軍左右ニ列ス、御三献配膳山田新助、三原左京亮也、三献過キ各太刀ヲ進上、忠平公及

島津薩摩守義虎、島津右馬頭征久、島津左衛門督歳久、島津中務大輔家久、島津図書頭

忠長也、黄昏ニ及飯野ノ如ク帰陣シ玉フ云々、一書ニ曰、上略、公三ノ山ニ入、兵を諸城

(小林城は固より岩瀬、内ノ木場、三ノ山、野頸其他)に残して飯野に凱旋す

東方村ノ内 地頭館より艮ノ方一里四町

○内ノ木場城

内木場城は岩瀬河の川上にて、西は其河に添ひ絶壁にて外三方は深沼なり、諸木繁茂す、

斉藤某か家蔵書に記場城に作り、又日向記ノ中に木葉城と見ゆ、さて同書真幸木葉陣ノ事と

ある下に、田原山の陣を曳給ふ以後は互に無為に暮過て、元亀二年ニ成、辛未の九月三日より

真幸表に云々、木ノ葉の陣を取給ふ、早速其功調ひしかは、番代には伊東加賀守諸勢篭

居けるに何者かしたりけむ狂歌を読て加賀守の戸口に押す、「木ノ葉陣 大材木に このこきり

引煩ひて泣つ笑つ」

是を朝とく加賀守見て、如何様是は道雲ノ態ならむとや思けむ、上下を着して其躰慇懃に副ひ、

道雲ならては読給ふへからず、悪く見給ふものかな、天晴加賀守に於ては此城を預てよりは、

一足も曳かしとこそ格護仕候へと、泪を流て宣ひしかば、流石に武き道雲も詞なくして赤面限り

なかりしなりと見え、外に木葉陣と称ふ所あらされは、決めて既くは木場、記場、木葉陣とも

いへりしならむ、若シ是なりとすれは加賀守其他諸勢籠りたりし城なるへし、

又永禄年中橋口刑部居城とも云伝るなり、謂ゆる天正四年八月高原城攻落し給へる頃、敵将

退し城共に八ツとある其ノ一つなり、さて地理拾遺史に内木場は麓より東須木境也とあれと、

境にはあらず須木の境は彼処より遥か深山の奥にこそ有りけれ、

偖名義は木を薙たる跡を木場と呼ぶなれば、此地抑一ツの円山なるを稍内方を伐退て城とも

為せしは炳くて内ノ木場とは号には負ひしならむ、今は内ノ木場門某と云民の屋敷と成たるか、

周廻の山は猶古木なと遺りて、片へりの小高き処には栗野神社あり、即て郭内に出水も有て、

只一つの口のみにして要害なる地なり

東方村ノ内、地頭館より巳ノ方一里六町

○岩瀬城(又岩牟礼ノ陣、又枕カ山陣とも温水城とも在昔は唱ひしと見ゆ、さて此ノ城東ノ方は

野尻三ケ野山村に属り)西は岩瀬川流、東南に広野、北は尾長く郡山に続き竹木なし、堀切

三重ほと有りて即高みに用水有り、偖伊東方ノ私記に元亀三年壬申六月、岩牟礼ノ城被召候

と見ゆ、されは夫レより后は更なり、其の前より既に伊東氏篭城せしならむと所思、其由は

旧記に永禄中田原陣より三ノ山岩瀬・野尻・戸崎。矢筈・紙屋ノ城と次第に都於郡江見続ク

料の連砦の一ツ也云々とあれはなり、此も謂ゆる天正四年八月高原落城ノ時、共ニ八城一同

城主去て退陣とある其一つなり、

亦地理拾遺史曰、岩牟礼自麓一里東野尻境ニ而、高巒也、西ノ方大川流、自小林川向也、

天正十五年夏、羽柴美濃守秀長兵卒、岩牟礼迄雖押入、大川洪水漲不得渉、故ニ小林迄

乱入るコト不相成ト云々(岩牟礼ノ陣ノ峠に霧島勧請の石有、其処を陣のだむといひ、

又陣ノ平らとも云、他に陣の迫と云も有)名義は既に岩瀬川の下にいへりしか如し

細野村ノ内 地頭館ヨリ二十二町未申ノ方

○三ノ山城、長四町余、横二町余

三ノ山城は旧は道ノ山ならむこと既に郷名ノ下に論へりしか如くにて此城は四方共に通路

あり、因より南北は平地にして東西は尾筋長きを中二百歩計を措きて両方断離在る所通路

なり、西北東に廻り川流、南も凡幅一丈位ノ水流、西の山腰には仏寺あり、其ノ山に日吉

山王社も有りて、傍に又秋葉権現を祀れり、東ノ山上には拝鷹天神社あり、山ノ高サ五十歩

計りにして絶頂平地なり、周りに堀切有りて石垣遺れり、或記に云く、

元亀三年壬申春、三山小林城に諸将を籠、遠見番手として三山城・岩瀬城・野尻城・

戸崎番手、矢筈城・高原城、紙屋城等番手を籠らるゝ云々、又田原塁より彼ノ地方江連砦ヲ

設テ守兵を置、烽火を上げ、緩急相ヒ救はしむ、

其連砦は龍ケ峯、三山、岩瀬、野尻、戸崎、矢筈、紙屋等也とある、三山は此三山城是にて

上に出たる小林城を指て三ノ山城とも書したる条もあれは、其ならむとも思はるれと非し、

其故は三山小林城に諸将を篭、遠見番手として三山岩瀬云々とある文を熟く読味ひて知らるゝ

なり、然れは此三ノ山城にも自然守将ありつらむを、某の名不詳、地理拾遺史に天正四年八月

廿四日、三山城敵捨て退去、依之使鎌田尾張守守之ヲ、同廿五日忠平公三山ニ御籠大軍

扈従、

同廿八日義久公三山江御越、勝吐気有、川田駿河守義朗□行之内城庭上ニ義弘公床机ニ

御掛、諸軍左右ニ列ス、御三献配膳、山田新助、三原左京亮也云々とある三山城は即是なり

とも思はるゝ故に因り、如此三ノ山城とも呼び、亦城内に忠平公の御仮屋有りて、御仮屋守

には西田筑前と云者、飯野より移され(其子孫今ニ住す)ける趣も見ゆれは、然思ひたれとも

非し、

其は此ノ三山城は守将なかりにもせよ、前に挙し小林城はかにかくに其折守兵なきにはあらさる

べく覚ゆればなり、如此三山城とは有れと、そは城ノ名は措て郷ノ名を呼て三山城と記されたる

ならむ、常かゝること有る事なり、別に三山城と称ふ有りて混ぬべきなとは心つかれさりしなる

へし、されは此ノ三山城は暫く措て上の小林城の方なりともして猶考へきなり、

然て往古は今小林郷ノ南半程を三ノ山と呼び、北ノ方半を小林と唱へりしと云ふ説も有れとど、

然には非ず、其は南ノ方に有る城を三山城と呼び北方なるを小林城とこそ呼びしことなれ、既に

いひし如く文禄年間まては往昔より総て三山と唱へしは諸書にて明らかなり、また小林城と称ふ

名に因りて慶長以来小林と改られしと等しきものをや

東方村ノ内 地頭館ヨリ一里七町程丑ノ方

○野首城 野久尾、亦野頸とも作り

野首城は何年某守城とも詳ならねと、日向記に三山野久尾城主米良筑後守云々見ゆ、

然れは野首、野久尾文字こそ違へれ共、野首なれば此野首ノ城主なりけむと所思ゆ、そは外

に此辺に野久尾城なければなり、今に其地を野頸と呼り、名義ハ二原(二原は或人曰、庄内の

一原に対へたる名なりと、さることならむ原とは広く平らなる処、海原、野原、河原、芦原、天ノ原

なと万葉の歌には国原ともあり皆同じ)と称ふ十余町方なる広野(此処近き年頃大概畑に作て

ありしか、慶応年間養蚕所興られたる時、数の桑を植付られたるが、其桑員凡六万本畦方

凡三十八町余におよへりとぞ、

然して亦此処に綿を植試の為大和国の者凡十戸を移され、其宛行の地方凡一町三畦とか

聞えたる)の上ミつ方なれば、野頸の意ならむ、そは野尻なとに対たる名と為ても強ことにも

あらずかし、伊東方某私記曰、永禄十三年庚午二月廿日戊午平戸先(野尻の地)之城被召候、

同廿一日己未定真幸野頸の城被召候、鍬入巳ノ時三月一日己巳除始て門立なり、

亦同書に天正元年ノ下に云々、此年の三月下旬ノ頃、野頸人躰米良美濃(按米良筑後が弟なり)

御上様江御うらみ事ノ儀候とて、野心を肥田木三郎兵衛、中山主計同前ニたくみ候而、其儀

相知れ物より野頸に御つづき候て、此三人物内江召寄候に、必ス参すると申候て家城を出、

途中より薩摩ノ如く逃落候、是より伯母をば物内へめしよせ候、

同四月之時分、のくび城は彼ノ三人案内者ニ而候とて野首をは御たゝみ、城か尾と申所を城に

めしかへ候、新納殿(按に須木那佐木城主米良筑後戦死ノ後は新納伊豆守と有る、

其伊豆ならむ)を米良筑後守子松太郎殿と申候方、野心候間とて城柱に御たのみ候とて

御うつし、美濃三人ニ付候て足軽以下四十人程飯野に逃申候(末略)

東方村ノ内 地頭館ヨリ四里余亥ノ方

○城ケ尾城

城ケ尾の名義は木浦木郡山の中に殊に高き丘なれは、上代にも既に城に見立たる地なるが

故、城か丘とは呼へりしならむ、

日向記曰、真幸大崩(按に木崎原合戦の事をいふなるへし)以後は互に番手計を堅め、其年も

暮レ過て翌天正改元有る癸酉年三月十一日より、当家山東の(山とは即霧島山をさすなるへし)

人数を起し、真幸口城ケ尾と云ひける所を陣に取圍(囲)て各番代を稍しく居云々と伊東方某

私書に、元亀酉三月云々野頸を御たゝみ、城ケ尾と申候所を城にめしかへ候云々、

又同書に天正四年八月の下に同十九日己卯、真幸高原ノ城に島津殿、肝付殿、北郷殿三家之

衆にて、のくひに切すはり水之手とられ候、三日支候間廿二日壬午こう参候而城わたされ候、

其ノ日三山しやうか尾城、すきノ城御たゝみ候て野尻戸崎を御持候云々あり

南西方村ノ内 地頭館ヨリ一里余酉ノ方

○龍ケ峯

此は小林より飯野への街道、石氷川ノ南涯に二町余去る野岡にて上に堀切有り、飯野田原陣

より凡二里計隔とそ、按に永禄十一年伊東氏飯野田原陣に構へし時、此所も同く設しならむ、

そは彼ノ田原より気近く見渡さるゝ地にて、合図の料と見ゆれはなり、既に引たる文中に田原塁

より彼ノ地方へ連砦を設、守兵を置き烽火ヲ上ケ緩急相救ハしむ、其連砦ハ龍ケ峯、三山、

岩瀬、野尻、矢筈、紙屋等也とある龍ケ峯即是にて外に由も無きなり、

名義も未思得す(城は古へ全喜とのみ刻ミ、凡て其周に限ありて一構なる地を云ヒ、志呂も其と

定て区れる処を云ふ称にて、代も同じきなならん、記伝の分注に城を志呂と云ふことは古くは

見えねも、山背の国を延暦十三年ニ山城と字を改められし時の詔に、此国山川襟帯自然ニ

作城ヲ云々とあるを以て見れは、当昔より志呂といふこともありし云々、城を志呂と云うもほかの

代の意なれば其も同じことなりとあり、此は上の城ノ下に云ふべきを思ひ落せし故に此処に

云えり

二十七 古戦場部

真方村ノ内 地頭館ヨリ亥子ノ方

○華立口

此は向江馬場と云所より飯野辺路にて歩計り坂路を上り極めつる処を呼ぶなり、

名義未思得ねとも波奈とは人面の鼻も同く陽に差出たるを称ふ言にて、尾崎ノ波奈、又鎧ノ

波奈、家ノ波奈なといふが如く、縦は横の反にて立も本は同言なれば、坂路の登終処を上立

なと常にいふと同じ

真方村ノ内 地頭館より五町程亥ノ方

○久保谷口

此両所永禄八年十月廿六日三山城責ノ時、華立口には義久公、義弘公、久保谷口には

左衛門督歳久陣営之跡也、此戦公之兵敗れて解囲退陣シ給云々と諸書に見ゆ是なり

名義は地形固より窪りなる故に凹谷の意なるべし、某口とは追手口、搦手口なと云も同く、

陣中の言にも多きが、さらぬも諸所に某口と呼ぶは皆人の出入所の称なり、西京にて粟田口、

又丹波口其他もいふが如し

南西方村ノ内 地頭館より二里酉戌ノ方

○鬼塚原

此は広野ノ中に鬼塚と呼て両所に丸き小丘有、是を大鬼塚、小鬼塚と云へるを以てなるへし、

鬼塚ノ名義未タ思得す、土俗上代に鬼云々なる者して畚(モッコ)の土を振ひ置し所なりなと

いへれと取るに足らす、又同じ野中鬼の止宇とも云フ所ありて、大なる穴幾所にも有るを鬼の

態なめりと呼へれと、共に信がたし、又其処に隣りて鬼目門と言う民の門名も有れと、此も

いかなる由縁にて名しも知るへからず、鬼と呼ぶも神と等きものなれべければ、稍上たる代なと

推て察は、さばかり恠(怪)しむへきことにもあらすかし

北西方村ノ内 地頭館ヨリ

○粥餅田

此は広野ノ中なる少低ミに粥餅田と呼ぶ田地有るを以て其処を粥餅田ノ渡りと云ヒ、其処に

通へる路を粥餅田筋とはいふなり、

名義未考え得されと、粥はもと田に由なきにもあらねと、いと物遠き如なれば、祝詞に

千穎八百穎(チカイヤオカイ)なといふ穎にて穎餅田ならむかと一旦は思ひしかとも、然にも

非ず、此は刈持田にてもあらむ、カリのリは下に続くと切りはイに通ふ例多く、持は持といふ

時は用言になりて持運意になれなり、其地野ノ中に田は少ばかり有りて、元より家居放りたる

処なれは、稲は即に刈りて持運ばすては得も置かれぬ所なれば強説なれとも試にいふなり、

斯て右ノ両所へ元亀三年五月四日、伊東凶徒木崎原敗軍にて、鬼塚原筋、粥餅持田二筋を

退に付、味方此ノ両道を追討にて、鬼塚原粥持田之渡追留也云々、忠平公於粥餅田、

柚木崎丹後守正家手自討取給ふ云々、木崎原御合戦記伝ニ曰、上略 粥餅田さして逃行も

有り、打洩されし伊東勢大迫陣廻り脇ノ平本地通路岡塚(鬼塚なるへし)筋を退くもありければ、

村尾諸勢、我も我もと追討ける、忠平公も手廻り士卒少々後れ奉りし処に、已に粥餅田近く小川

の上より向を見給ふに、武者一騎士卒三十人計引立坂を落行武者有り、忠平公是を見給ひ、

きたなし返せとありければ、武者弓と矢をつがひ引返す、近く追付給ふ処に何とか思ひけむ弓矢

を捨て馬より下り地に拝伏しける、公も降参の色をあらはすとは所思なから、若も吾を追付て

与むも知らむと思召れ、鎗にて馬上より突給ふ、此ノ時敵ノ士卒も公ノ手に掛打取給ふ云々、

扨此役也原ルに元亀三年五月三日ノ暁ノ上江筋(上江村は飯野御城より二十町余南東ノ方

小林より加久藤への通路なり)を通り加久藤を襲ふ(按に此時加久藤には忠平公の夫人広瀬氏、

実は園田清左衛門女 老中川上三河守忠智入道肱枕あり)火を放て城辺の民屋をやく、伊東か

軍轡を勒し枚を銜む(周礼有銜枚氏□玄曰、銜枚止言語□誰也、枚状如着銜之□結於項者也、

史記高祖本記云、夜銜枚撃項条)

故に飯野上中是を知る者なし、肥後民部少輔適戸を開て火を見、忠平公に告す(伝云、飯野城

今夜日待して上下眠らずと云)公西の原の岡に登て加久藤を望む、上江死苦村の民藤元丹後

(彦六左衛門とも)爰に来て告て曰、今夜大軍上江を経て加久藤江通る、思ふに三山の賊

加久藤を襲ふならむ、

公即城に帰り策を定め、軍を分ち一軍大道より加久藤を救ふ、遠矢下総守将たり、一軍村尾

源左衛門を将として本地口故溝の中に伏て、適の帰るを撃たしむ、一軍五代右京亮を将として

白鳥の麓民家に伏して敵の後を襲はしむ、若し球磨の軍至る事あらば戦危からむ、然れとも

兵寡くして是に備がたし、旌旗を山林に立て備有る如くすへし、有川雅楽亮(伊勢貞昌父)留て

城を守り、公上井次郎左衛門、鎌田尾張守。細田武蔵守(一本細谷ニ作)、赤塚吉右衛門等

五十人二八坂(大明寺東)に軍し、敵の動静を見る、

伊東か軍は加久藤の西、鈴掛口より城に登むとすとそ、徳泉寺口の後に山伏樺山浄慶あり

城の外廓に住たる、夜いまた明す、敵誤て浄慶を攻む、浄慶為人剽悍なり、父子勇を振ふて

是を防く、刻を移して死す、城中川上忠智軍を整へ突出して闘ふ、敵某其他寡を弁せす退て

城南に渡瀬の大川を渡り川南に屯す、不動寺の僧鉄砲を執り川を隔て一将を討落す

、是米良筑後守(按に米良氏は菊池氏の族なり、世々日向米良を領す時に伊東氏に属す)

なり、時に吉松の軍加久藤に来る(伝云近郷ノ軍代る々々加久藤を守る故に来て他に代らむ

とす)、進て賊を撃つつ、忠智機に乗して挟撃つ、

賊破れて白鳥山に登り高原に出て帰らむとす、山の僧光厳上人鐘鼓を鳴して鬨を発す

(伝云寺僧児輩山下ノ民男女を弁せす三百余人を集め、紙旗を立る、是忠平公ノ密策ヲ

受けたりと云)伊東が軍大に驚き山を下る、此時大河平及び横尾八幡山の山林悉く白旗を

立つ(按に先に公命して相良か援兵の為に設シ所なり)敵進退道なきを見て木崎原の岡に

屯す、其軍猶三千人に減せず、吉松の軍兵、忠智の兵卒衆寡敵しがたき慮り(伝云加久藤

の軍二百人、吉松の軍五十人に過ぎすと云ふ)、進ミ撃事あたわず、

忠平公は二八坂より杉水流に至り是を望ミ見て、大に怒り軍を督して直に木崎原欠欠伊東が軍

忠平公の孤軍深く入るを悦ひ、伊東又次郎、落合源五左衛門前駈して岡を下り来る兵勢山河を

揺して当るへからず、公の先隊破れ退ク事六百余歩、久留伴五左衛門、遠矢下総、公に告て

曰、公の軍隊伍既に乱る、必死の賊に敵しがたし、吾先出し賊と戦はむ、其間に軍を整へ賊を

破るべし、といひ終て敵に向ふ、久留刑部、野田越中坊、鎌田大炊介、曽木播磨是従ひ

力戦をして共に死す

此間忠平公伍を整へ敗軍を率て敵に当り親鑓を取て伊東新次郎を突殺す(按に三角田に

石地蔵有り、是其しるしといへり)、加久藤吉松の軍是に激し進み撃つ、敵敗て狐疑原に退く、

初め鎌田尾張守、公の命を受け六十四人を領て広瀬の下を渡り、末永の西に向ひ、木崎原の

後に廻らむとすれとも、敵已に破れて狐疑原に走るを見て、末永より直に鳥越山に至り狐疑原

に出て敵の横を撃つ、五代右京亮も野間門の民家より突出して敵の後を撃つ、公の軍勢ひを

得て挑戦ふ、賊軍ひらきなびく、うたるゝもの数を知らず、

五代右京亮か僕、加賀守を射殺す、伊東又次郎、上別府甚四郎、稲津又三郎、肥田木

四郎左衛門、米良式部少輔以下有名之士百六十余人爰に戦死す、敵悉く三山に向て屯走る、

此を遂て鬼塚原に到る、忠平公鑓を取て単騎にして先頭を進む、柚木崎丹後守(日州去川主)

馬を還して弓を引いて射むとす、公大に怒り呼て曰、我は島津兵庫頭なり、其雄壮厳威面を

挙て見るへからず、丹後守弓を捨、馬より下て蹲踞す、即是を突殺す(伝曰、後に其子孫ヲ

問ふ柚木崎次郎右衛門其子孫也と称す、禄二十四石余を賜い高岡に居らしむ、後に

柚木崎丹波と云者其子孫なりと称す状を探て、次郎右衛門妄言に決す故に其禄を奪ひて

丹波に賜ふ、其子孫今穆佐ニ有あり平右衛門と云)又進みて一人を殺す(肥田木玄斎といふ)

是より三山城近きか故に軍を班す(伝云、丹後を突時乗所馬膝を折て公に便あらしむ栗毛なる

故膝突栗毛と称す牡馬なり、八十三歳にして死す、帖佐亀泉院に葬る墓あり、田中五右衛門

国明命を奉じて碑銘を造る)、公飯野に帰り有功を賞す、藤元(死苦彦六左衛門、永禄年中より

伊東方へ間者として被遣、敵の陰謀をも聞付言上す、故に御軍慮の為になりこととも色々あり、

其功によりて改名して藤元丹馬と召替られ、高百石外に御鎧、御甲、御鑓等拝賜すと云)丹馬

(丹波に作は誤なり)に甲冑を賜ふ(伝云甲冑は浅黄革縅にて子孫今ニ蔵む)、初盲僧菊一

細作と為て三山に入り、虚実を告て功あり、宅地及禄を賜ふ、(按に菊市後に新清と称し

又三宝院と改む、日州十三郷盲僧の司として今に至て代々住職す)

此日撃取の首五百余級、我軍の死する者二百六十人、町田越中守忠辰命を奉じ頭捨の礼を

行ひ、勝吐気を行ふ、(伝云伊東家戦死惣計三百余人、或書には二百廿余人又日向記には

凡二百五十人、内面々衆九十六人、一家大将分五人とあり、此姓名は昌寿寺の戦亡板に

有れば後に寺の下に具に載すへし)

此日相良義陽は五百余人を卒し彦山(按に大明司山の上野岡ありて今此を球磨陣と呼ぶ)に

至り、以為らく薩州の大軍飯野を援ふなり、悉く遁去云々、

伊東方某か私書に曰、元亀三年壬申正月十一日ニ兵庫頭殿遠行ニ而候間、年中ノ吉凶然々

なく候と人々申候、同二月ノ時分ニ長倉播磨守殿ノ二男勘解由左衛門殿の御役被給候、

然者佐京大夫殿様ノ御遠行ノ後ハ三年ノ分は真幸口ニ弓箭一向無御座候つるに同年五月

四日己丑厄日天納日、真幸かくとうノ城ノかこい御やぶり候て、敵少々打て候、この引足に

敵つき候て大軍有り日州衆おくれ候、

此方ノ御大将ニ御打死衆、新次郎殿、又次郎殿、加賀守殿、同源四郎殿、右衛門佐殿、此衆

其他杢右衛門、御老中に落合源左衛門、御奏者長倉四郎兵衛殿、御くら野村新左衛門殿、

平人衆佐土原八郎兵衛殿、長倉六郎三郎殿、同主殿助殿、同伴九郎殿、上別府宮内少輔殿、

稲津又三郎、同四郎次郎、落合弥九郎、同又九郎、同藤五、同源八、同織衛、湯地式部少輔、

同又四郎、河崎主税助、同弟河内守、荒武右衛門、同彦七、樺山太郎次郎、福永四郎兵衛、

同清左衛門、同因幡守、袋書記荒武小次郎、弓削伴七郎、金丸彦三郎、米良衆右松又四郎殿

落合新五郎殿、大塚八郎、小森民部、塩見右衛門、山口図書、壱岐治部、坂肥助七郎、

中村壱岐守、梁瀬織衛、後藤九郎左衛門、同助七、河野善七、竹井又七郎、丸目兵庫、

肥田木四郎左衛門、米良筑後、橋口刑部、北原又八郎、栗下又四郎、紙屋図書、肥田木

治右衛門、宮ちあわ、福崎三郎五郎、野村四郎左衛門、同七郎、同源七郎、同三郎兵衛、

いの木崎丹後、ゆち宮内少輔、あや衆中野方、永峯弥四郎、米良式部少輔、清武衆多田

紀伊介、福永丹後守、其他一家年来衆難注、面々衆九十三人以上、以下ノ衆三百ほどと

申候云々、

又日向記覚頭(加久藤)合戦敗北ノ事と有る下に真幸の働は辛未ノ九月より翌三年壬申五月

まて九ヶ月ノ間、飯野にて防戦数ケ度なり、然るに壬申五月四日、山東の大軍を起し大将には

伊東加賀守、伊東新次郎、伊東又次郎、伊東修理進彼四頭を大将として発向なり、

飯野ノ搦手に定て妙見ノ尾備なり、三ノ大将は惣軍を引率して加久藤麓を打破り敵数輩討取、

此競を以て家焼て引退き飯野ノ囲少々踏破り敵を飯野ノ城内に追篭る、此競を以て尾河平

(大河原)迄引退、軍法乱れて足浪さたちしかは各詮議して出備を堅め、曳給へと制しけれとも

過半若大将衆にてはあり、下知不調区々に云ひければ、薩州勢の分際として如何の事をか

仕出すべき、手並の程を見せてしものと声々に喚て、頃も五月の事なれば水練などして時刻を

移しけるほどになしかハとあるべき、薩州諸卒栗野・横川の間より馳りつづく、斯て兵庫頭、

伊東勢の区々なるを見すまし評義を調へ、横入をしたりけり、日州大将衆是を見て足を乱さず

尋常に鑓を合せむものかなと、我も我もと互に突合ひ火出程こそ戦ひけれと、俄に軍法調兼、

薩州勢にかけたてられ、はやりきつたる若侍数を尽して討たれける、

伊東加賀守、同修理亮人数をまとめ引退く、然るに誰々は討死、誰何某殿は生死不知なとゝ

追々に告来りしは老功の衆も馳返し馳せ返し討死を遂られける、中にも伊東源四郎討死と

告けれは、伊東加賀守聞給ひ、今は誰か為にか救むとて取て返し自ら真先に進み、

島津兵庫頭を目掛て敵の真中へかけ入討死を遂給ふ、大将かやうに有る上は老若上下の

分ちなく取て返し皆討死とぞ聞へける云々、

且伊東方壱岐某か日誌に五月四日己丑午刻、覚頭ノ麓破内、其日滅亡日殊に方午悪き由、

壱岐珠帝(此は伊東氏の兵道家と思はる)堅く諌めけれとも、君上ノ血気にまかせ各申けるは

軍頭に赴く若者がはうてハなしかばよかるべき、吾々は只走てかゝらむとそ笑はれける、

不及是非仕合なり云々とあり、然も有つらむ、併せ見るに専ら符り、

さて此戦は其日の寅刻より始りて未ノ刻には終りしか如くなれは、最も烈しきにてそありける、

惣して其時御方の戦死ノ姓名は

鎌田大炊助寛柄二男 曽木播磨守 野田越中坊

遠矢信濃守 樺山浄慶父子三人 富永刑部

西田後藤兵衛 阿多源左衛門 久留軍兵衛

宇都源三郎 伊集院刑部 伊集院宮内左衛門

蒲地越中 喜入掃部 逆瀬川孫七左衛門

愛甲源五左衛門 阿多伊豆 吉岡五郎四郎

川添図書 伊集院善左衛門 肥後新助

別府甚五左衛門 前田主税 野畑抜太兵衛

有馬豊前 上原阿波 鬼坂助八

久留五左衛門 野崎拾郎左衛門 有川主馬允

海江田主水 上床六左衛門 新穂伊豆

向井蔵之助 井上市弥太左衛門 相徳七郎

岩下助左衛門 小川藤七兵衛 向井加太左衛門

宮路紀伊助 池田与八郎 二木市左衛門

瀬口主税助 鬼塚源六左衛門 三間市左衛門

井口大覚 大迫主税介 深水主水

椎葉大膳 小倉門左衛門 前田助六

竹内十郎兵衛 松下与七 小浜万左衛門

杉木甚五郎 吉祥坊 橋口市作

小倉万吉左衛門 井口禅左衛門 大河内七郎左衛門

長野仲左衛門 深島神左衛門 前田弥七

長田佐助 安藤千左衛門 川田伊豆

湯木禅右衛門 武 禅 門 大山六弥七

鎌田九郎兵衛 田中方作 原田三助

桑原主人 島田彦十郎 部中間吉左衛門

押領司右京 宇都源三郎 同持太郎三郎

宮内弥六左衛門 花北彦八郎 小牧左近

田実左近 福島助八郎 小倉六郎左衛門

大内田内匠 中山源三郎 栗野彦七兵衛

上師藤太左衛門 中門新兵衛 鹿島弥四郎

喜入掃部頭 梅室了香 立元蔵人

玉翁重淋 岩下主計 梅隣蓄番

谷山主殿 長野豊前 鮫島備前

都合百名、右ノ外名字不知武士四十余名

因にいふ、上ノ件とも照し見て、自他共に勇しかりし当昔の動挙を想像へきものなり、

扨茲に関盛長がかって木崎原を通りけるに、我君の遠つ御祖神の御事ども思ひ出奉りてと

ありて

我か君の とほつみおやの そのかみに

みいさをありし 木崎原はも

又其のかみの戦に御もと人達の身もれしらすいそしみつと見て身うせられたるかた多かる

ことも思ひ出て

いにしへを 思ひ続けて露ならぬ

露にも袖を ぬらすけふかな

東方村ノ内 地頭館ヨリ一里寅卯ノ方

○谷ノ木

伝云、天正年間伊東勢楯篭、因而斉藤弾正子甚五郎、蒙命自飯野人数多引卒、谷ノ木江

押寄、則追払飯野江帰、維新公江告、其時甚五郎事治部太夫ト名ヲ賜フ云々、斉藤氏か

蔵書の内にあり

此事件余の物にては見当らねども、其前後伊東氏か軍徒、暫ノ間は楯篭りて然ることゝも

決てありつらむと思はる、其ノ由は彼ノ 谷ノ木と云所ハ元より地形は低けれども、深谷続り

要害善して一区 なる域なれはなり、今は谷ノ木屋敷と呼て民家の住所とは成りたり

然て谷之木の木は元より借字なるべけれど、古へは谷域と書しにもあらむ、其は記伝に紀とは

必しも後世の城の如くしたゝかならねども、かりそめに垣ゆひ廻らし構へたる処なとをもいふなり、

其元注に稲を積置処を稲城、馬を居らしむる処を牧(ウマヤ)といへる にても知るへしと弁られ

たるも然ることにて、谷之樹としては由もなく聞えていかゝなればなり

二十八 寺院部

○曹洞宗 明窓派 福城山 昌寿寺

開基年月不詳

当寺開山徳泉寺八世環室端大和尚

高二石 浮免高

屋敷六反七畝十四武 御免地

日新公

大中公 御位牌在

松齢功

毎年六月二十三日 六月燈ノ例アリ

伊東家戦亡板

大将伊東新次郎相州息年廿二郎従拾五人 大将 伊東加賀守 郎従六人

伊東源四郎 郎従四人 大将 伊東又次郎掃部息年廿五郎従四人

伊東杢右衛門 長倉六郎三郎 同六人

伊東右衛門 加州弟郎従二人 清武地頭長倉伴九郎 同二人

長倉半十郎 都於郡衆長倉主伝助

長浦四郎兵衛 佐土原衆 佐々宇都助八郎

荒武小次郎 荒武惣右衛門

荒武彦七 山東惣奉行落合源右衛門 郎従八人

都於郡衆落合織部助 落合源八

都於郡衆落合藤五 落合新五郎 郎従三人

清武衆上別府宮内少輔年四一郎従二人 三山野久尾地頭米良筑後守 同二人

米良尾張神 披官二人 米良民部少輔

野村新左衛門 都於郡衆 落合又九郎

内山衆 野村七郎 同 四郎兵衛

同 藤次郎 同 源七郎

同 右近丞 同 三郎兵衛

都於郡衆長倉織部佐 長倉 源八

稲津九郎二郎 三山衆 北原又八郎

橋口刑部丞 紙屋図書坊

三山衆 肥田木孫右衛門 戸崎地頭 肥田木四郎左衛門

戸崎衆 湯地式部上 都於郡衆 湯地又三郎

都於郡衆湯地宮内少輔 同 壱岐珠帝 役者也

同 尺迦部市之助 財部衆 江之戸左近

河崎主税助 都於郡衆 同 河内守 上主税助弟

佐土原衆弓削伴九郎 内山衆 柚木崎丹後守

三山衆 吉野監物 同 野村玄秀

佐土原衆福永四郎兵衛 同 清左衛門

日知屋衆 同又八郎 同周防守

同新次郎 飫肥より使者 同丹後入道周岱

同又四郎 多田紀伊助

日知屋衆 福永孫右衛門 塩見衆 同 宮内丞

三山衆 丸目兵庫丞 持原甚左衛門

三山衆 宮崎安房守 同越中守 右甚左衛門弟

佐土原衆 佐土原八郎兵衛 河野善七 披官二人

都甲兵部丞 大塚八郎

永峰弥四郎 財部衆 須田右衛門尉

肝付与八郎 宮崎衆 尾脇宮内丞

綾ノ中之坊 萩原先達 肥田木薩摩坊

福崎三郎五郎 清武衆 落合弥八郎

丸目二郎兵衛 戸崎衆 同 典内

都於郡衆 梁瀬織部助 日知屋衆 中村壱岐守

畠山主水 坂元右馬輔

同 七郎二郎 井上藤七左衛門

後藤九郎左衛門 同 助七郎

猿瀬丹後守 米良右近二郎 披官二人

三輪四郎三郎 伊東加賀守ニ付

以上凡二百五十人、内面々衆九十六人、御一家大将分五人

但し姓名ノ文字聊違へるは然ることなるか、他本も亦する有りて猶脱たるか如きも

少からねば、今日向記に従りて是を改めつ

按に此戦亡板は裏に元文二年丁巳七月誌と有れは、決て其折り設しならむ、

彼木崎原の敗軍は既に元亀三年なれば、元文の間百六十五年なり、其後たるを熟顧に

於郷内怪異変事有て是を卜するに、伊東の亡霊ノ所為也と云、故に戦失人数を板に誌し

昌寿寺に納安置て、毎年七月四日、使衆僧弔之(俗今東施餓鬼と唱)将毎年七月十四日

郷内郡集して、旧例踊有り(俗に矛踊とも云)、其起源何年に在りて如何なる所謂とも

詳ならねども、上に挙たる木崎原の役にして味方戦死は更也、伊東方戦没の霊魂を和めむ

料なりと伝云へり、今は在町のみ踊を為也

○天台宗 霧島山 神徳院

此は慶応四辰年移寺なり、其時ノ布令ニ曰

高十五石 高原狭野神社別当神徳院、此節別当職被召放、宝光院跡

江移寺被仰付、外廃寺高ノ内ヨリ被召付候

○外ニ

円岳寺、観音寺、玉東庵、宝光院、龍雲庵

興福寺、瀬戸尾寺共七ケ寺

右慶応年中追々被廃止、亦同時謂所、釈迦、観音、阿弥陀、大日

虚空蔵の類、庚申塔迄総て廃止らる、中古仏道の隆なりしこと是にて

察へくなり、然れども固より僧尼の徒が偽作せる横さの道にて、自然

衰にたるは理なりかし

二十九 古墳墓部

真方村ノ内

○伊東塚 地頭館ヨリ六町半程酉ノ方

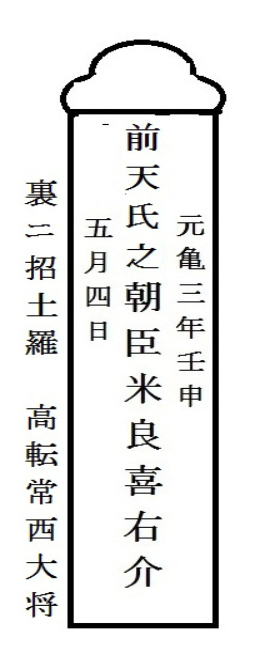

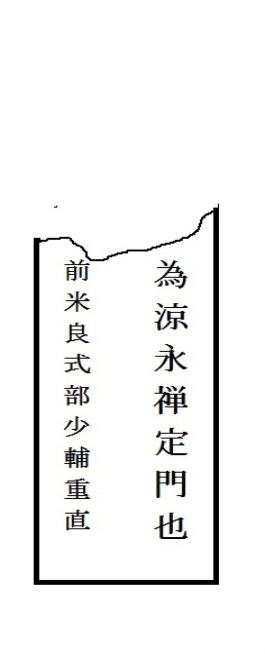

|

|

|

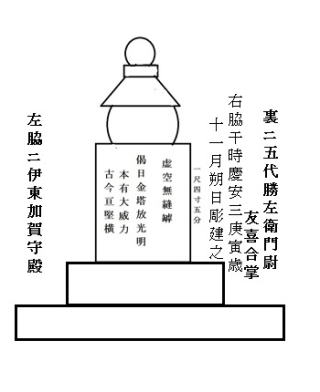

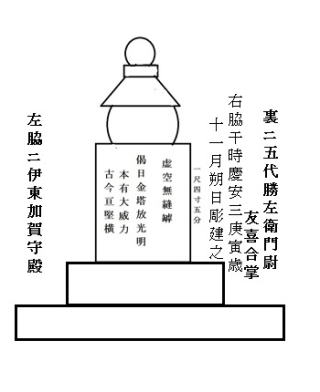

| この石は故あって後に五代氏により 慶安三(1650)建立 |

此石も後の慰霊碑と思わる 万治二(1659)建立 |

高.四尺三寸五分幅九寸五分厚四寸五分 伊東加賀守 |

|

|

|

|

| 高四尺六寸幅一尺 四分厚五寸二分 伊東又二郎 |

高四尺九寸幅一尺 厚五寸 伊東新次郎 |

高四尺四寸幅一尺 厚五寸 稲津又三郎 |

高四尺八寸五分幅 一尺五分厚四寸三分 上別府宮内少輔 |

|

|

|

|

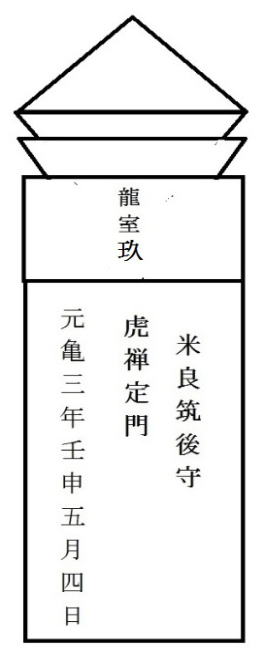

| 高三尺九寸五分幅 一尺五分厚四寸二分 米良筑後守 |

野村四郎左衛門 |

高三尺九寸幅八寸 一分厚六寸七分 米良喜右介 |

高三尺一寸五分幅 一尺一寸余厚三寸 五分米良式部少輔 |

以上ノ石同所に有り、素諸人ノ墓地なるか所以ならむ

右墓石ノ前に碑石 高五尺八寸 横二尺五寸四分

碑銘に

日向国小林邑伊東塚といへるは元亀三年壬申五月四日、我

先君松齢公の役に大に伊東氏に克給ひ、其日伊東氏にて続臣戦没する者二百廿余人、

其名此辺りの昌寿寺の戦亡板にしるせる人の中、多く此所に葬りしを僅二百余年を経、

其しるしの塚もあまた跡絶て、今僅に残る所、伊東加賀守、同又二郎、同新次郎、稲津又三郎

上別府宮内少輔、米良筑後守、同喜右介、同式部少輔、野村四郎左衛門の塚のみ也、後の

今を視る、今の昔を視るにほとしき理りを思へは、又星霜の積るまゝに荊棘の中に跡もなく

成果て、遠津君の御いさおしを後の世に仰見る人の少からむ事を歎思ふまゝ、今石に彫て

其残る所の塚の数と名とをしるしおきぬ、同くは此所の人、我と心をひとつにして永く此の

数々の塚の傾覆を助け、旧き跡を残して遠つ君のいさをしを末の世まても仰き奉らしめむ事を

思へかし

文化十四年丁丑秋八月望

小林地頭 市田長門源義宣誌

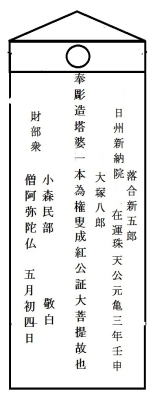

| 真方村内 ○茶臼カ丘 余人墓もあり 左側 長四尺余 横一尺五寸 日州新納院、財部衆 右側 長不知、横一尺一寸計 山口右馬助他 右二ノ石は上に挙たる伊東塚とは他処に有とも、決て同時戦死墓ならむ、猶余にも有つらむを今知るべき便なし |

|

|

真方村ノ内一町畠

○星指杉

此は老杉ありしを今は伐株のみ遺れり、伝云元亀三年五月四日、

伊東敗走ノ輩此所に到り勢を揃へて星を指たる所なりと伝て、今に星差杉と呼ぶ、謂ゆる伊東塚

より経三町計巽に当り、今は四方田地ノ中央なり、往昔は総て野原なりしを今は畠とも為りて、

一町畠と呼ふ名も残れるならむ、此辺中古凡墾とは為りしか、其星杉の傍は猶成終ざるが如くに

して有りしを、近き文政の頃其処を残りなく同じく新田となしとぞ、

然るに其田地を掌ものは必ず災有り、故に其田地を少復して即其地に星杉明神を祀るとなり、

但其星指杉より纔三十間計に文安四年石塔一基有り、然とも法華真読一千部なと書て、僧徒か

例の所為と見ゆれは此には載す

後川内村ノ内 地頭館より十九町計申ノ方

○古塚

此古塚は三山城戦争ノ時死骸を埋葬せし所なりと伝たり

近く文政年中に刀類堀出者あり、戦死墓と云は有らねと諸人の石塔は少有るなり

真方村ノ内

○昌寿寺廟所

回慶宗英居士 高五尺五寸余 幅一尺余

寿清宗文居士 高六尺余 幅一尺二寸余

此二タ石先居地頭墓と伝然とも姓名不記故、某ノ墓詳ならず

地頭記に拠に諏訪杢右衛門兼安、寛永十四年八月十四日此地ニ死ス

年五十三、葬テ昌寿寺と有れば此二ツの内なるべくおほゆ

鎌田左京之進 施主

捐館貴翁頴永徳庵主尊霊

干時寛永七年庚午冬至二十七日 高四尺余 横二尺余

奉彫刻石塔野田拾郎兵衛

---------大姉

此も当昔地頭上井氏鎌田氏ノ妻女にて有りつらむと思はるれと詳らならず

已上四ノ石同所に在、是に連りて余人ノ石塔衆し

南西方村ノ内 地頭館ヨリ二里余

○仲後塚 昌寿寺廟所ヨリ酉ノ方二里半程

雄岳宗黄居士

伝云、先地頭同族上井仲五墓也と云、此処に独放て葬れる所以は、庄内の役に戦死、然に

幼年為手習飯野長善寺に通ひし人なりしか、遺言云、長善寺鐘声聞処可葬、是以て小林郷ノ

内飯野に隣りて葬ること然りといへり、按に庄内軍記に上略源次郎謀反ノ事、他国無隠、

庄内ニ隣城々皆城普請請ヲ加へ、軍勢を催し小林ニ者上井伊勢守、同次郎左衛門、入道伝斎

息仲後、余は略、此の人々太守忠恒公ノ御出馬ヲ奉待

云々、又同書慶長四年己亥九月十日ノ下に、野々見谷者上井仲後云々、於小谷頭上井仲後

討死也とあれは、専ラ合へり、

但已上の墓所は古へより両町行司をして年々花筒取替へ掃除なさしむ、

三十 辺路番所 一箇所

木浦木辺路番所

辺路番番手行司八重尾筑右衛門祖先覚書ニ云

我等家元祖藤北家房前大臣孫鷲取之流ニ而候、三百年前ニ九州日向国江下り居住仕候、

北原久兼領内ニ而尾御座候、小林木浦木山百鹿倉宛行之文書、爾今格護仕候、然処北原殿と

伊東殿合戦有之、小林木浦木伊東領内ニ罷成候、然とも伊東方江も立入不仕、 惟新様飯野江

御在城之故折々出仕仕候、

然処木浦木山江大鷹巣ヲ掛申候付、子ヲ取 惟新様江差上申候旨、伊東方江相聞え、

右木浦木者領内ニ而候処、此方江者不差出、飯野江差上候段不届ニ候、其料ニ八重尾一家

可討果由候而多人数被差向ニ付、少勢ニ而難抱防、木浦木ヲ落去、飯野江参委細言上申上

候得者、於其儀者可召抱置由被仰出、飯野大河平今城ヲ被仰付居住仕候、然ヲ伊東弥梓

遺恨ヲ、今城ヲ取囲夜中ニ鬨声ヲ上候付、折角戦申候得共、少数ニ而難叶故、八重尾兵部、

八重尾源太左衛門、八重尾新次郎、八重尾後藤兵衛其外家来ニ至る迄悉ク戦死仕候、右ニ付

御勢ヲ被遊御続候得共、最早伊東勢小林江引退為申由候、

一其後伊東御亡シ小林御手ニ参候付、其後被仰出候者八重尾子孫可被召出由上意候、

八重尾与次郎儀、其節狗留孫山江墨習ニ而罷居候故、身ヲ遁候由被聞召上被召出、親忠功

之儀候間、何ソ願之儀於有之者可申出通、五代右京殿御取次ニ而被仰渡候、就夫奉願候者

前々ヨリ元祖代々小林木浦木江居住仕候、幸御手ニ参候間、本領之儀ニ候条、被召移被下

候者、境目御番堅固ニ相勤御奉公可仕由申上、達 貴聞ニ願之通本領木浦木山百鹿倉被下、

其外御上下御鎧甲御腰物大小拝領仕候而、飯野ノ鍛冶松方ヲ被召寄、於御座御脇差ニ者

御紋十文字ヲはゝき本三寸ニ被遊御切セ、忠功之証被下候間、子孫江可伝之由五代右京殿

御取次ヲ以被仰下、爾今木浦木境目御番堅固ニ相勤罷居候、此節家伝由緒之段可申上之

由候付、如此御座候、已上

丑五月十四日 小林衆中 八重尾筑右衛門

口上覚

私先祖菊池家ニ而本国没落之後、小林木浦木山江引入身ヲ隠数百年罷居、其後北原久兼と

申人ヨリ木浦木山ヲ被宛行、其後北原家伊東家合戦之後、小林方伊東領ニ相成、然共伊東方

江者出仕不仕、木浦木山江大鷹巣ヲ掛け候付、巣卸シ仕飯野 御城江差上候処、伊東氏致

立腹、責寄之由承、 惟新様江申上候処、左様之儀ニ候者可召抱旨被仰出、飯野之内今城と

申所ヲ被下御奉公仕居候処、伊東方ヨリ世中ニ責寄、八重尾兵部親子兄弟七人並家来共不残

被討果、八重尾与次郎と申者幼少ニ而、狗留孫山江為手習之参居一人助り居候ヲ被召出、

元亀三年伊東方被責落、小林御手ニ入候砌、今城ヨリ如本被召移、天正十六年十一月木浦木

山百鹿倉御上下一下リ、刀大小、御鎧、御甲、皮衣一襲拝領、貞享元年ヨリ年々米五石宛被

仰付、木浦木辺路御番手代々相勤、右鹿倉之内若宮権現并四ケ所之神、格護仕居、惟新様

被遊御立願御願文、八王子権現頭取格護仕居申候、其外巣山鷹御執行被遊候、三州山之

神崇廟と申伝、

爾今祭方自分計ニ而、右八王子権現頭取相頼、神前相勤申候、木浦木之儀麓ヨリ道法四里程

深山ニ而田畑迚も無御座、被下置候料米五石之内ヲ以、右山之神社祭相調残米之儀者村中

現人数ニ配分仕、渡世難儀ニ而番手行司相勤申候処、

宝永二年地頭島津求馬殿御差入之節、渡世難儀之場所被成御覧、飯料雑穀御心付之願、

御地頭御名ヲ書加へ申上候様御内意有之御願申上候処、粟六石宛毎年真幸組ヨリ可被下旨

被仰出、当分迄年々頂戴仕来申候、木浦木之儀者深山険阻、厳寒之場所故、木場稗之外

実熟仕不申候付、少々ツヽ仕付方仕候得共、鳥獣相荒シ取務無御座、殊ニ先年ニ相替人数

相重、別而難渋仕候得共、前文通難有被仰付置候ニ付、番手行司代々無懈怠相勤罷居候

(此書ハ年月は記さゝれとも、小林木浦木番人江年々粟六石ツヽ被成下来何様之訳ニ而

右様被下来候哉、基可申上旨、宝暦十二年午八月被仰渡候節申上候控書ならむと見ゆ)

三十一 橋部

追手

○土橋 横九尺、長二十四間余

大手橋は小林城の追手口に有る故に大手橋と呼へり、川向を向馬場と云ひ、士行路又真方村、

北西方江の通路なり、 亦飯野江の辺路も有り

水ノ手

○土橋 横八尺、長二十七間余

此は同じく城の水ノ手口に有り故水ノ手橋といへり、川向にも士行路、稲荷社あり、元より

東方村江の通路にして即須木街道も是なり

大丸

○太鼓橋

太鼓橋は新墾の料に設たる所なれとも、将人馬の橋とす、此は石を塁て造たるが、其形太鼓

の如し故太鼓橋と称ふなり、真方村の地より東方村に通へり、是より前に即其ノ川上に釣橋と

号へる危き歩橋有りしが、此太鼓橋の出来しよりは其は絶て今はなし、偖此川ノ下浜ノ瀬

(須木街道)亦は岩瀬(野尻街道)といへる処には歩橋を架る時もあれとも、動もすれは満水には

流失て渡ることを得ず、憂る者皆此ノ太鼓橋の如くに通ひて大ひに便よからしむとなり

新墾の賀文

天の下に善き宝と賞るたからは有れとも、一日もなくてえあらぬ上もなく尊き宝は御食物なり、

そは先人は命といふものありてこそ、千々にわたりてくさくさの事はあるなれ、命あらては月も花も

みな何かはすべき、されば人のよに万よりもたふとき物は命なるか、其ノ命をつづき保たしむる

ものはかの食物なり、故御食穀のことによりては、かけまくも畏き大王の新嘗なといふ重き神事は

更にもいはず、

古へは賎きあたりにも年々に新穀を食ひ初るを新嘗とも、亦にえともいひて最からからさるわざと

せしとぞ、今にも此里にて隣る人たちいひ合へりて、年々新ひしねを御酒に醸して豊受の神に

奉ることあり、いで其ノ日は村ノ長なるは更なり、女も童児も皆屯聚きておのもおのも互に心くし

強すすめて楽きあえるなり、今然するを保波津保といひ慣ひて、其ノ名は異なれとも少その事の

遺れるなるにてもあるべし、今常に馴れては誰しも心着す、唯等閑に思ひわたるめれと、然るやう

卑しむべきにあらずかし、まひて朝廷にしても年毎に重き御祭事の数なるを思奉りても、食物の

理の浅からざるほども知るべき物をや、

さて其ノ食物は何ぞといふに、まづむねとせるものは稲なり、その稲はしも八十の国々なきにし

あらねと、皇国は殊に稲穀のはるかに勝れて珍く相応しき大御国にして瑞穂国の名にこそ

負けむ、さるは遠き神の御代より稲穂の事に因りて深き由縁はあるなり、其稲穂はいかなる所に

植生ぞといふに水に田なり、然れは古へより千町八千町有るか上にも田に成なむかぎりは、

そこはかとなく田に作り為したれば、今に至りてはさるべき所もいといと多からずなむ、

然はあれと高千穂のくしふる岑の山下子丑の方を小林郷といひて、其所なむ流るゝ川あり、

其ノ源は球磨の国白髪嶽より出て巽に向ひて、やゝ遠く流るゝ谷川なるか,此を上代より岩瀬河

となむ呼ぶなる実に川つらは更なり、水底すら大き石のみ有るが、中にも殊にいがめしき巌

つづきて、水の逆まき落行いとけはしき瀬さへあるなれは、然いふ名もうべなりかし、其川の辺に

大丸といひて広くいほゆかなる所なむありける、されは早くより其処をいかで水田に為まく欲する

人のおおくて、右左に物せしかども、元よりさる岩なと許多そびえたる所らにて、万に

やすからねは口惜くは思へとも皆作終ずてやみにたり、

然るを稲穂の名に負ふ稲留並穂の君は岩より太き心を据、水より深き思をめくらし、先其ノ水を

堰入べき所と見えられたるあたりは、川上遠くて専常なめるをかたきにかたきわざもいとはで、

千人八千人その道々に賢き工を聚て、岩根打くだき、土堀あけ、溝をなさしめ謂ゆる川の上には

此方より彼方の岸まてすべて角々しく切なしたる石をつみわたし橋の様に構りて、そが上を水を

行べく調したり、其形柱も立ずて梁桁やうのもの見えぬを、かにかくに善くも物せしものかな、

其ノ石もて溝を作れる限りが八丈余り五尺、高きこと四丈余りありとか、

世に太鼓橋とて築きたるは所々に多かむれど、此処のごと高くて長きは有らしとぞ、しかして

其大丸てふ所は抑畠なりしもあれとも、野もあり山もあり岡さへなきにあらねは、木ノ根伐退、

草刈払、高は低きに掻き均して、やうやうに五百代(イオシロ)の新はり田とはなしをへられたり、

其ノ勤みはもよ言に出ていふべくも非し、こよなう太しき功績にそ有りける、今より岩ねつづきの

溝のくまくまゆるぐ世もなく行水の絶ることなく、奥津御年のさかえむまにまに公民もいやつぎ

つぎに富栄え、かまどの煙立たぬ時なく畏くも我君の御代ますますにさかえまさむは岩瀬河、

いはでもしるき物をや、

「岩瀬川 水せき入るゝ にひはりは 千秋八千秋 穂波よれこそ

「流れての世々に仰かむ 岩瀬河 難きをなしゝ いさおしき名は

かくよろこびがてらあげたるは里人赤木通園、如此拙き文を茲に引出むは有るべきならねと、

此太鼓橋の所以は更なり、許多の新田(凡十七町余)を成し了し我学ノ兄並穂翁の亦なき功をも

顕さまく欲するにつきて、其ノ折書たりしを見出して今其ノまゝ加へるになむ

細野村前田

○太鼓橋

傍に水神を祭祀れり、然て石彫たる文は

小林郷細野村前田の樋といへるはいにしへ専墾田のために設てつきつき板もて調し来にしか、

十年をも保ちかたきを今又朽ちやぶれて、水い通ひかぬれば、公民のなけきもあえすて公に

きこえあけしに、数多の黄金を下し賜ひつれば、今度あらためて半円太鼓といふものをきつき

なせり、さればここら重ねしその石の動くよもなく遣水の弥遠永にたゆる日も今はあらしと、

よろこび思はさるはなし、

なほ後の人々おほやけのふかき恵のほと誰かはたふとみ仰かさらめや

明治三年二月 里人 赤木通園誌

こゝたくの石もてきつき やる水は 青人草の千代のうるほひ

下に

地頭 近藤七郎左衛門 石工 伝助

副役 田中十太郎 外 二人

民事局検者 山口十郎 名主 与兵衛(志戸本)

小林村掛常備隊

半隊長 横山伴之進 長次郎(志戸本)

右同民事局検査 井上軍兵衛 庄左衛門(吉富)

同村掛小頭 赤木仲蔵 小触 平 助(南薗)

同村掛郡見廻 森惣右衛門 市 助

黒木源五 用水下役 小 市

細野村庄屋 大坪市之丞 宇兵衛

用水掛 富満八郎太 清右衛門

岩瀬

○板橋 横七尺、長二十二間

但し此所は野尻と小林との境にて、野尻の地にも係れる故に

長サ二十二間ノ内九間

此岩瀬河は渇水の期は右も左も歩渉の為らるゝなれとも、寒中、満水の折には渉得されは、

年々仮橋を設て此の用に充とはいへとも、動すれは破れ損ひ、或は水の為に流失て

保かたきにつけ、里官議て大工石工をして経営しむ、時は明時四年こと始て翌年壬申

二月に至りて成了たり(按に上古はしたたかなる板橋架りてありしこと明し、

そは此ほと渡の処おり少下つ方川幅狭き処の岩の傍を穿て柱を建在りと覚しき跡なと

若干も遺れるなれはなり、此度も其処に物せしとなり)

巻の後にていふ、此小林誌を如此書集たりしは、おとつ年の弥生はかりなりしか、

ほともなく天下物毎に変革の世間となるにつけては、藩を廃て県をおかれ、

又郷の号等をも適々ハ更められたるもありて、かつかつはそれに従りて書尋も

しつれそ、前後うち合ぬ所も出来、また今熟く見れは、悪かりけりと見ゆる所も

少からねと、今年明治四とせといふ年の十二月の末つかたのことにて、

いも物せてやは次々にとて先おきぬ、見む人其意を以て善に引直し給ひてよ

解説に戻る