古文書トップへ戻る

安南国漂流記

−銚子からベトナム迄43日間漂流―

|

江戸時代中期、江戸が百万都市となり諸藩

からの物産や食糧を船で運搬するため沿岸の海上

交通はたいへん盛んだった。 しかし島原の乱

以後幕府は海外諸国との交流を断つために、大船の

製造禁止や帆柱を一本に制限した為、船は国内で

専ら米などを積み沿岸を往来するだけとなり、

江戸初期に東南アジア諸国と交易をしていた外洋

航海技術は失われていた。 江戸時代260年の平和は

日本の文化・技術に著しい蓄積をもたらし、其後の

国家発展の基盤を作ったが、外洋航海技術だけは

江戸初期よりも後退していた。 江戸幕府の憲法と

云うべきものに武家諸法度があり幕府崩壊迄残って

いたが、 唯一改定された項目は幕末になって外国の

脅威が逼る中、外洋航海に耐えうる大船の製造禁止が

解除された事だった。

|

| 海上運送に活躍した弁才船、長さ15−20メートル |

|

外洋航海の技術がなく、船も外洋船の様な甲板がない弁才船と云う和船は専ら沿岸を航海して大量の

米等(500石とか1000石積)を運ぶのに適していたが、一端強風で沖へ流され陸地が見えなくなると忽ち方角が

分らなくなり簡単に沿岸に戻れなくなる。 又甲板が無い為嵐で海水が船に流れ込むと汲出しが間に合わず

沈没する事にもなる。 そのため多くの海難事故があったと思われるが、漂流の記録が残っているだけでも

40件余(石井研堂コレクション)ある。 生還するから漂流記が残るので、事故はその数倍はあったと

想像する。

安南国漂流記は明和2年11月(1765年)、水戸藩の姫宮丸(6人乗組)が奥州から運んできた米620俵

(約300石)を銚子で引渡した帰路、強風で沖へ流されコントロールを失って漂流が始る。 風任せで走り

水も食糧も尽きた頃、43日後にベトナム中部のマイニチハマと云う浜辺に漂着した。 何とか現地の

役所の世話になりながら、漂着地より50キロ程南の会安(ホイアン)と云う湊町に自力で移動して帰国の

機会を模索する。 明和4年(1767)年春、中国の貿易船が同湊に入り、中国からの商品をベトナムに売り

同国で仕入れた物産を日本に売りに行くと云う中国商人に出会う。 運よく同船に乗船させてもらい明和4年

7月に長崎へ帰還できた。 会安での生活は主に湊に繋いだ自分達の船に住み、町に出掛けて日雇いで

働きながら食べ繋いだ。 その間6名の内2名を病気で失ったが、一方別な日本の漂流民3名(奥州小名浜の

船乗)を現地役所から紹介され、彼等も含めて7名が前述中国船で帰還した。

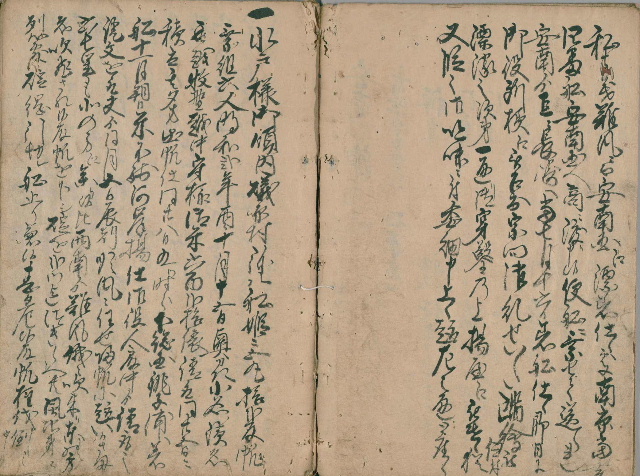

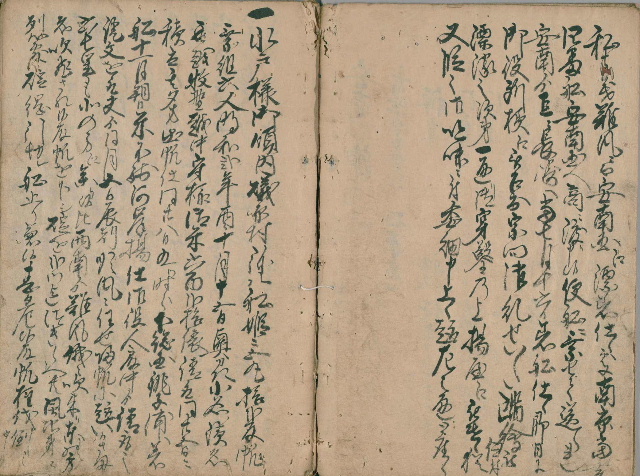

この漂流記は帰還した姫宮丸乗組員を長崎迄引取りに来た水戸藩役人〔長久保赤水〕が漂流民の

話しを聞いて書いたもので、前半は漂流の経緯及び安南国(ベトナム)での生活及び帰国の経緯、後半は

彼らが安南国で見聞した風習、衣食住、物産、文化など興味有る話題になっている。 原本は火災で

失われたとの事だが写本は結構残っており、ここでは国立国会図書館のデジタル版を底本として翻刻及び

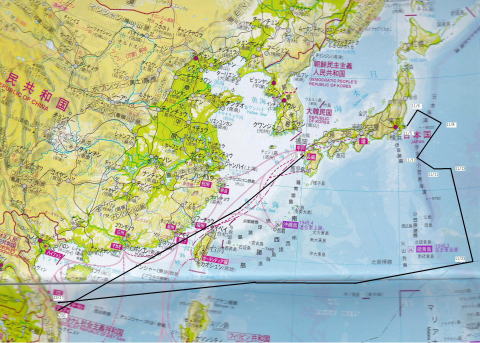

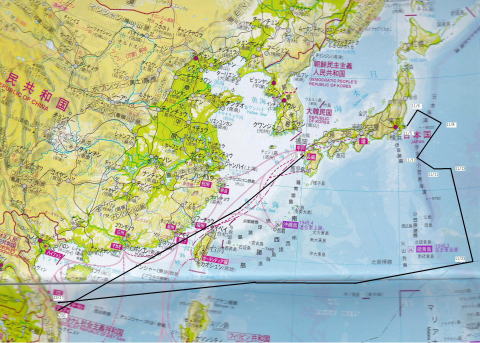

現代文にした。 又本記録を元に漂流の経路を試作して見たが、最後の方向転換の場所が硫黄島付近に

なってしまい、漂着地から遠すぎる感じがする。 この当時の記録ではジャカルタ―長崎約5000キロを

オランダ船が一ヶ月程度で航海しており、姫宮丸乗組員を送還した中国船は会安―長崎約3000キロを

23日で航海している。 硫黄島付近から会安迄約3900キロを帆も不完全な船が風任せで27日で航海できるか

疑問が残るが、積荷のない軽い空船が時速6kで昼夜流れたとすれば辻褄も合う。(20170207)

漂流記翻刻及び現代文訳は→こちら

|

|

右黒線:姫宮丸漂流推定コース 左黒線:送環中国船コース

画像クリックで拡大 |

国会図書館デジタルコレクション P3

画像クリックで拡大 |