小石川より再び出火

明けて十九日は江戸中で無事を喜ぶ者、災難に歎く者が交じり合いたいへん騒々しい。 P23

焼け残った貴賤はその一族で類火に遭った人々に対し、日頃の付き合いはこの時こそ

見捨てないとばかりに焼跡に駆けつけ、ああだこうだと世話をやき、或いは粥を煮て

持って来るもの、或いは酒肴を届けるなどしていた。

そんな時、午前十時頃小石川伝通院表門下にある大番組の与力の宿所より火が出た。

此の煙りの様子を遠くから見た人々は、しばらくの間は旋風が巻上げる土煙だろうと云う

者、又昨日の焼跡の消え残りの煙りだろうと云う者などで火事とは思わなかった。 P24

しかし北風が昨夜より更に激しく吹いていたので、直に吉祥寺の学寮や宿坊に燃え移り、

車輪程の炎が黒煙に飛び散り十町二十町に燃え広がる事同時に二十四ヶ所である。 間もなく

水戸中納言殿の広大な屋敷(現後楽園)に造り並べた大きな館が炎と煙を巻き上げて燃えた。

大堀(現神田川)を隔てた本鷹匠町の森の下、飯田町(飯田橋付近)、典寿院の

御所、左右典厩公の南御殿(現北の丸公園)、本丸横の天守、二の丸、三の丸

(現皇居東御苑内)を初めとして、松平加賀守、同伊豆守。土炊遠江守、水野出羽守、

本多内記、酒井摂津守、藤堂大学頭、小笠原右近大夫、安藤対馬守、土屋民部少輔、

井上河内守、酒井雅楽正、松平和泉守、同五郎、同越前守(現大手町付近)、

以上の館は金銀珠玉をちりばめて磨いた大きな館である。これら大名屋敷十五ヶ所、

其外南町奉行の建物、中川半左、伊奈半左衛門、天野五郎大夫、御細工小屋ともに

五ヶ所、常盤橋の内側(現大手町)合わせて廿ヶ所が炎上した。

それから続いて鍛冶橋の内側(現丸の内)に移り、大身では細川越中守、松平新太郎、

同相模守、酒井讃岐守、山内土佐守、有馬中務、京極丹後守、戸田左門、蜂須賀阿波守、

森内記、京極主膳正、小笠原主膳正、吉良若狭守、保科弾正、松平丹後守、溝口出雲守、

新庄越前守、松平但馬守、織田因幡守、松平遠江守、同出雲守、小出伊勢守、織田丹後守、

杉原帯刀、松平能登守、伊丹蔵人、久世三四郎、酒部三十郎、同長門守、毛利壱三郎、

水野下総守、山名主殿、米津内蔵介、前田右近、出野甚内、中根吉兵衛、近藤石見守、

同縫殿介、日根野織部、神尾宮内、伝奏屋形、医師道三に至る迄大名の屋形廿六ヶ所、

小名の屋形十七ヶ所、伊達遠江守、奥平大膳正、真田河内守、大久保加賀守、井伊兵部、

松平山城、青山大膳、九鬼大和守、堀美作、各々数奇屋橋の内(現数寄屋橋跡の西側

有楽町付近)九ヶ所で、南北(現大手町、丸の内、有楽町)都合七十二ヶ所が焼けた。

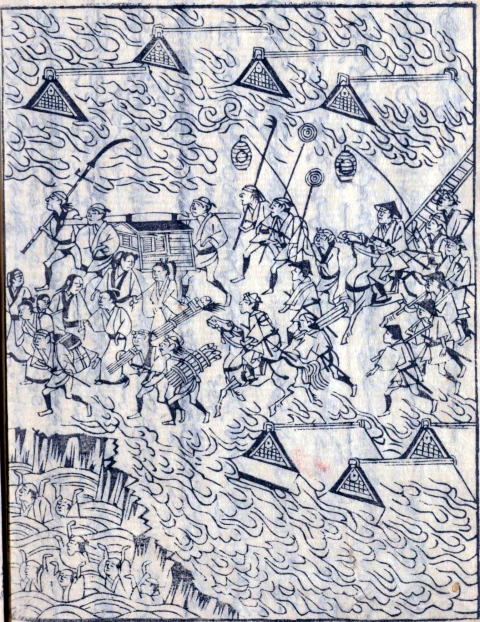

年月を掛けて造って来た立派で美しい豪壮な館、十五町に跨る数百軒が同時に燃え

上がり、黒煙は天を焦がし炎は空を焼、棟木や瓦の崩れ落ちる音は凄まじいと云う

以外ない。天地は此の為に傾き、山河は此の為に覆るかと人々は肝を潰し茫然自失

となり、この世が全て猛火に包まれて災難が一時に起こり、国土が全て炎で焼け失せる

思いをした。

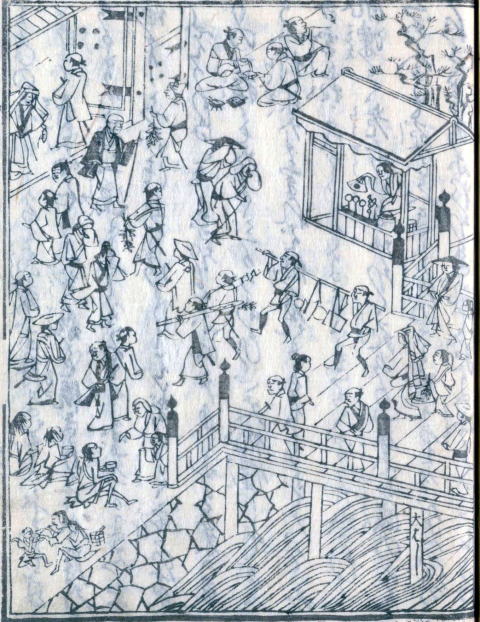

絵: 大名屋敷炎上

P26

京橋の悲劇

午後四時頃から北風が西風になったので、炎のため紅葉山や西の丸が残るかどうか

危ぶまれた。馬場の近辺の土手から堀を飛越え八重洲河岸(現丸の内馬場先門跡付近)へ

火は移り、南北廿余町(現丸の内、有楽町)が全焼して町屋(現京橋・銀座方面)へ

延焼する。

此の為中橋・京橋(銀座一丁目付近)の町人達は、昨日の火事が落ち着かない内に

又今日の大火事は何とした事か、これはでは世界が無くなってしまうのではないかと

大慌てで昨日の焼跡へ逃げようと中橋を北へ向かう者、又風下を目指して京橋を南へ

避難する人で家も町もごった返した。

鍛冶町と長崎町(京橋、銀座)の人々が前後ひとつになって逃げだしたので益々 p27

込み合う。去年十一月頃から今日迄八十日余り一滴の雨も降らないので、乾ききった

家の上に火の粉が落ちかかり、その上激しい風に吹かれて車輪の様な猛火が地上に

ほとばしった。 町中に牽き出された車長持であるが、牽き手が火から逃げて放置した

ので、これらの長持が辻小路に積み上げられて通路が狭くなり人が自由に通れない。

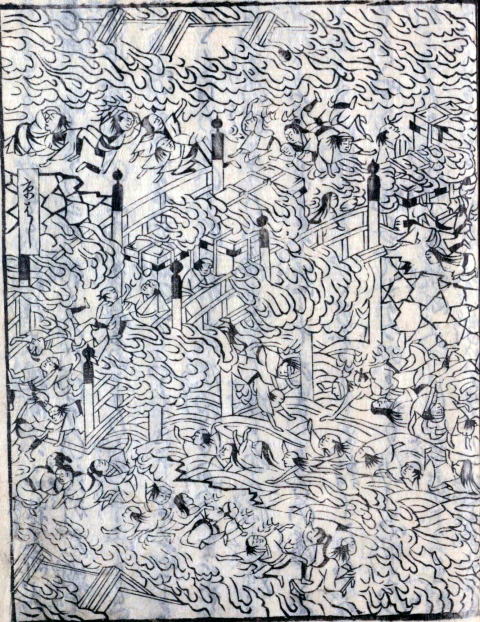

人々はもみ合い混みあってひしめく間に猛火は先々へ燃え渡り、人々の眼前で京橋

より中橋に至る迄の四本の橋が一度にどっと焼け落ちた。

ここで火の中に取り巻かれた人々は一塊になり南を指すか、北に帰るか、東西を

右往左往して声を上げてわめき叫ぶ。 既に火が間近く燃えて来ると、人々は互いに

人を楯として火を避けようとするが充満する煙にむせび倒れ伏す。或いは五体に火が

燃え付、揉み合い、むせび倒れて火に焼かれる。その後に来る者は将棋倒しの様に

倒れ転び、其上に炎が落ち煙が渦巻く。

混乱の中で叫ぶ声は、これこそ地獄で罪人達が焦熱の炎で焦がされ、獄卒の呵責を P28

受けて、阿鼻叫喚の声を上げて悲しみ叫ぶのも此の様なものかと哀れである。

ここで焼死した者凡そ二万六千余人で南北三町、東西二町半に重なり合臥せた

累々たる死骸で全く空地はなかった。大量の家財雑具、太刀、刀、金銀米銭が辻小路に

捨てられ、踏みつけられ。焼け失せ、あわれと云うのも言葉にならない。

絵:京橋の炎上

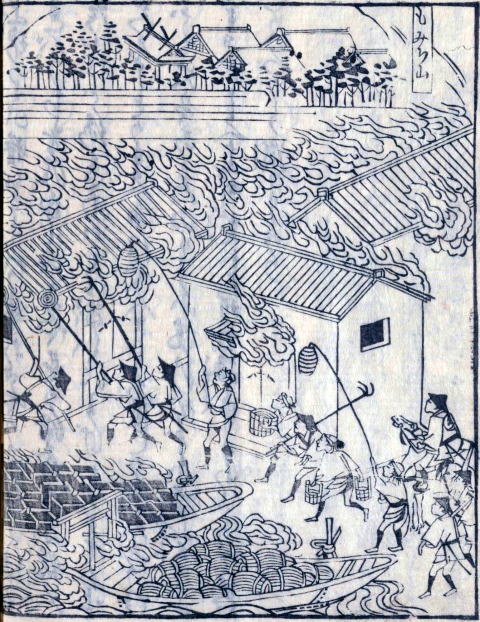

そこより南は新橋木挽町(現銀座七丁目付近)、東は材木町、水谷町(現東銀座付近) P29

へ焼渡り、更に二町程の河向(現築地)にある紀州大納言、尾張大納言の両御蔵屋敷

より奥平美作守に至る迄大名の蔵屋敷(現築地付近)十六ヶ所が悉く灰燼となる。

最後は鉄砲洲(現湊町、佃大橋手前)へ吹つけて其日の夕方六時頃海辺で焼けどまる。

浅草川深川よりこれまで凡そ六里程の隅田川に沿う湊々で舟が焼けたが幾百艘か数え

切れない。

麹町付近から三度出火

斯くして漸く焼け鎮まると思ったが、午後四時頃に江戸城の西側にある麹町五丁目辺

から別の火が燃え出しており、松平出羽守、同越後守、同但馬守、其外数十ヶ所、

たいへん綺麗で立派な山王権現勧請の地、天神の社にいたるまで、忽ち煙と消えた。

西風が益々強く、城内の東照権現御社、紅葉山(現皇居吹上御苑)に猛火が激しく

吹き付け危なかったが、東照権現の守護があったか、俄に北風となり西の丸は無事

だった事はめでたい。

一方火は南に向い大名小路を焼き通り、井伊掃部頭、上杉弾正少輔、毛利長門守

伊達陸奥守、島津薩摩守、黒田右衛門佐、鍋島信濃守、南部山城守、真田伊豆守、

丹羽左京、相馬大膳、京極刑部少輔、松平伊賀守、同周防守、戸沢右京、水野美作守、 P30

水谷伊勢守、金森長門守、板倉周防守、土方河内守、相良左兵衛、浅野安芸守

同内匠、同因幡守、仙谷越前守、亀井能登守、伊東大和守、松平左京大夫、同大和守、

柳生主膳正、秋田淡路守、小出大和守、太田原備前守、大関土佐守、鍋島紀伊守の

しっかりした館廿六ヶ所、小名では兼松又四郎、高木肥前を始として都合廿余ヶ所、

その外御成橋の門より内側は一ヶ所も残らず忽ち片時の煙となった。

又西の丸の下(現皇居前広場)に至って阿部豊後守、堀田上野守、水野監物、

松平外記、北条出羽守、稲葉美濃守、大久保右京、酒井備後守、松平縫殿、同若狭の

屋形が焼けた。

其外一文字に桜田の町屋に焼移り、直に愛宕の下の大名小路へ焼け延びる。まず

大名では有馬蔵人、大村丹後守、秋月長門守、稲場能登守、脇坂淡路守、中川内膳、

島津但馬守、一柳監物、木下伊勢守、山崎甲斐守、植村出羽守、桑山修理、青木甲斐守、

分部左京、北条美濃守、松平隠岐守、大島茂兵衛、小出大隅守、織田源十郎、

堀三右衛門、佐久間不干、内藤左京、能勢小十郎、伊達政宗の中屋敷、毛利長門守の

下屋敷、同吉川美濃守の宿所をはじめとして大名小名の屋形八十五ヶ所に焼くずれた。

桜田の火はすでに通り町に燃え出て、海辺にて保科肥後守の下屋敷、伊達陸奥守の P31

蔵屋敷、脇坂淡路守の下屋敷(現東新橋一―二丁目)、又そのほかに芝の浜手

(現浜松町二丁目付近)は松平相模守、亀井能登守下屋敷に至る迄都合十八ヶ所、

増上寺の中では東照近縁の社頭、台徳院、同じく御台の御廟同じく本堂、経蔵、

鐘楼、五重の塔婆、三門北の裏門等は焼けずに残った。 しかし所化寮百十ヶ寺、

表の東門、神明の本社、神楽堂、護摩堂、それ程有名でない小さな祠に至る迄が夜の

午前二時頃迄に全て炎上した。

此の時分には風も穏やかになったので、火を消す事も容易になった筈だが、人々は

只々驚き慌てて方々へ逃げ散り命を守る事に専念し消火する人も少なかった。

そのため風は吹かなくとも火は燃え広がり、増上寺より南へ十一町先に芝口三丁目の

海手(現汐留付近)で自然と消えた。

絵:海岸の大名蔵屋敷炎上

焼失地域全般と鎮魂

本郷より此処迄の範囲六十余町、四方十里がまさに広い焼野原になり、茫々として P32

端が見えない。全体として町屋が五百余町、大名小路の屋形五百余軒、小名の家屋敷

六百余ヶ所、その外一般の家々は数え切れない。

御城の天守、大手門の櫓をはじめとして、外郭、浅草の監視所、神田の枡形に

至る迄櫓の数の焼失三十余ケ所、又日本橋をはじめ江戸中の種々の橋六十ヶ所

その内浅草橋と一石橋は残り、又橋元の後藤源左衛門と云う者の家だけが江戸中で

名残とばかりに残った。

土蔵の数九千余庫の中焼け残ったのは十分の一も無く、代々の重宝や家々の記録も P33

此時に焼失したもの多々あるだろう。

次に堂社では神田明神、山王権現、天神の社、神明の本宮、誓願寺、知足院、

日輪寺、西東両本願寺、本誓寺、典学院、吉祥寺、金剛院、弥勒院、大龍寺、

船光寺、薬師寺、珠見寺、願教寺、唯然寺、地蔵院、霊岸寺、報恩寺、調善寺、

長久寺、信経寺、常蓮寺、増上寺の所化寮、開善寺、海庵寺、常徳寺、善徳寺、

円応院、其外の寺院三百五十余が全て焼亡した。

昨日十八日の昼より焼おこり十九日の曙まで、又廿日の朝方八時頃迄昼夜四日の

大火事に激しい旋風が吹き猛火となり、十町廿町を隔てて飛越えて燃え上がった。

そこで燃え上がると前後を問わず広がり、人々は逃げ惑い、炎に焼かれ、煙に

むせぶ。又大名小名が日頃大切に飼っている馬も無数にある。家々に火が懸れば

仕方なく綱を切り放すので、火に驚いた馬が一斉に駆け出し群衆の中に駆け込み、

人と馬が揉み合いとなる。これで踏み殺され、打倒され、煙にむせび方々の堀や溝に P34

百人、二百人程宛の死者がいたる所にあった。

火事が鎮静してからの細かい記録には凡十万二千百余人と書かれている。身寄りの

者が尋ね求めて寺に送る場合もあるが、大部分は身元不明である。多くは変わりはてた

姿で身元が分かる様な印もない。

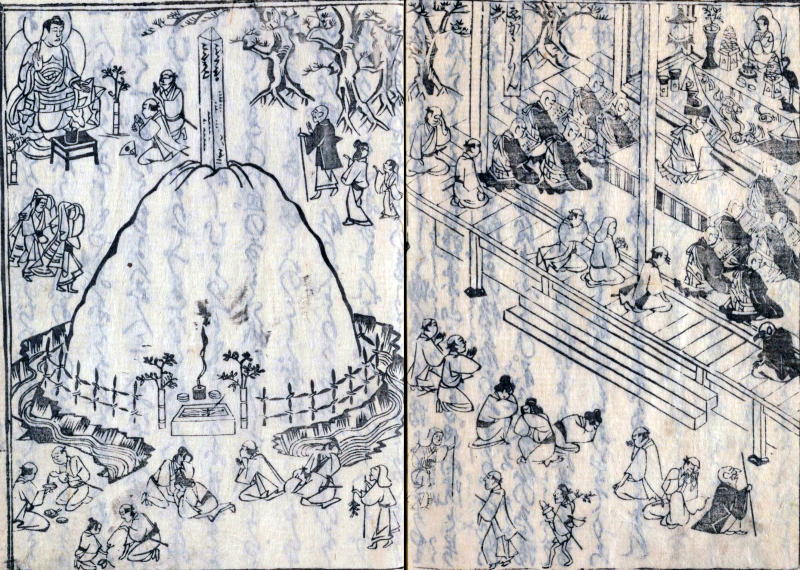

まもなくこの死骸を河原者に命じて武藏と下総の境となる牛島と云う所に船で運び、

六十間四方の穴に埋めて新しく塚を築き、増上寺により寺を建て諸宗山無縁寺回向院と

号した。諸寺の僧達が集まり五七日忌(35日忌)には千部の経を読誦して霊を弔らい、

以後念仏の道場として絶えず読経を行うようになったのも有難い事である。

江戸中の老若男女が列をなして参詣して、声を上げて皆々念仏を唱えて犠牲者の冥福

を祈る事は尊い事である。

絵:無縁寺回向院の建立

年老いた祖母、祖父だけ残り、若い子や孫を失ったもの、或いは妻が一人残り P36

子供や夫を失ったもの、全て一家の中で五人、三人又は十人余りも犠牲になり、

一人二人生残って歎き悲しむが、さすがに自身を棄てる事もできないので、血の

涙を流して泣く以外ない。

家々は残らず焼けて江戸中が広い野原となっている。取り囲む竹の柱や菅菰も

なく焼け土の上に蹲る。 昼はせめてもの音に紛れるが夜になると何とも言えない

寂しさが襲い、悲しいとも辛いとも言葉にならない。

親を失い、夫を失い、子を失いあるいは妻を失った悲しさの余りに五輪卒塔婆を

買求めて回向院の無縁塚の上に建てる人々がいる。ある人は一家十人を失い、

卒塔婆十本を求めたが更に一本追加して下さいと云う。 売手は五輪卒塔婆と云う

物は余分には立てないものだが、何のために一本を追加と云われるかと云えば、

この人は、親類の内に火傷で苦しむものがあるので、もし死んだ時その者の分で

あると答えた。昔、五輪を添よと云う咄があり、笑種となったのはこの様な事が P37

あったからかと思われる。

多くの死者を一つの穴に埋めた訳で、自分の親族もそこに埋められたかも知れず、

せめて悲しさのあまり思い思いに五輪卒塔婆を塚の上に立並べて死者の極楽往生を

祈り供養の念仏を唱えるのを見聞するのも悲しい。

絵:大橋

復興と支援

去年の十一月より当年正月迄日照りで晴天が続き地下迄も乾き切っていた。 P38

今月の廿日迄雨は一滴も降らなかったのに、廿一日に大雪が降る積もり激しい嵐で

寒い事この上もなかった。こんな時に江戸中に米と云うもの一粒もなく、三日間は

大飢饉だった。 その上竹木も無いので仮小屋も作れず大方の人々は雪霜に打たれて

寒さの為、肌が凍り多くの男女が死亡した。 何の因果か多くの人が火を逃れても

水に溺れ、餓え、凍えて何れも命を失った事は無惨としか言いようがない。

然る處に御城の西の方、山の手筋に僅かに焼け残った大名小名が思い思いに日本橋、

京橋方々で仮屋を立て役人を付けて粥を煮て餓えた人々に振舞った。又御城中からは

内藤帯刀、松浦肥前、岩木伊予等を奉行として御成橋、新橋、日本橋、筋かい橋、

増上寺前に仮屋をたて、粥を煮て飢人窮民に施したので、江戸中の老若男女が集まり

支給を受けた。

その粥を受けて食べる入れ物もなく焼けて割れた茶碗に受ける。それも間に合わず P39

余りの寒さと餓えと悲しさに直接手で受ける者もある。これら人々の様子は頭髪が焼け、

或いは顏に火傷を負った者もあり、小袖の前後裾迄焼けたものをもみ消し、漸く肩に

掛けているもの、手足の火傷を負った者もある。妻子、孫に別れ泣く泣く集まる人も

ある。この前迄はかなり富貴栄華だった人も一族皆失い身一つとなり命だけ助かり、

寒さに恥も忘れた若い人妻なども多く集り、小鉢のかけらに粥をうけて泪と共にすする

者もある。実に哀れな様子である。

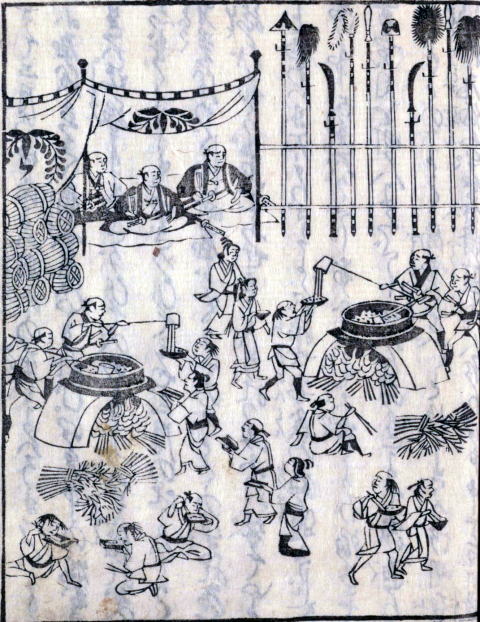

絵:炊き出し

さて二月の中頃には城外の元の場所に夫々小屋を建てて商売を営む。江戸中の P40

焼出された人々は、縁を頼りに貴賤共に集まってくるので、大変な賑わいである。

三月頃には何とか工夫して町屋は皆同じような柴の庵を結んで雨風を防いでいるが、

大火以前の家を考えると哀れである。

しかし治世安民の良い政治が行われ、幕府より銀子壱万貫目(現代価値約百億円)が

町人に下贈され、これで家を造り元通り商売をせよとあった。町奉行所の神尾備前、

石谷将監両人がこれを受けて江戸市中四百町、城外の辺町百余町の町人を呼んで銀子を

渡した。

その歳の九月十月には建設工事も終えて町並は一様に六万間が棟を並べ、軒を揃えて

綺麗に建てられた。もとの道路は広さ六間だったが、往来するのに狭いと云う事で広さは

十間となった。このため車馬は勿論人の往復も楽になった。

又白金町から柳原まで町屋は一様に立ち退かされて高さ二丈四尺(約七m)の土手が

石で東西十町程築かれた。日本橋の南の万町より四日市(現日本橋一丁目付近)迄の

町屋を取り除き、高さ四間程川端に沿って北向きに東西二町半程高く上げた。

又日本橋より京橋迄の八町の間で町家三ヶ所を取り除き、会所が三十間づつに広くなった。 P41

これは町屋があまり込み合い人々が集まっているので、ややもすれば失火で人や物を損なう

事が度々起こる。 土手を築く事により、江戸中の人々が、災害があっても退避が容易と

なろうと云う事である。そこで前記取除かれた五ヶ所の町人達には立ち退き料として

一家に付金子七十両(現代価値約四百万円余)が代替地に添えて支給された。

又その年の暮には、屋形の焼けた大名小名へ残らず金子が支給された。上は公侯より

下は民間に至る迄広範な幕府将軍の恩択により、江戸中が元の様に治まって繁昌して

高家貴人は礼義厚く、庶民も贅沢に走らず目出度く栄える事日々向上した。

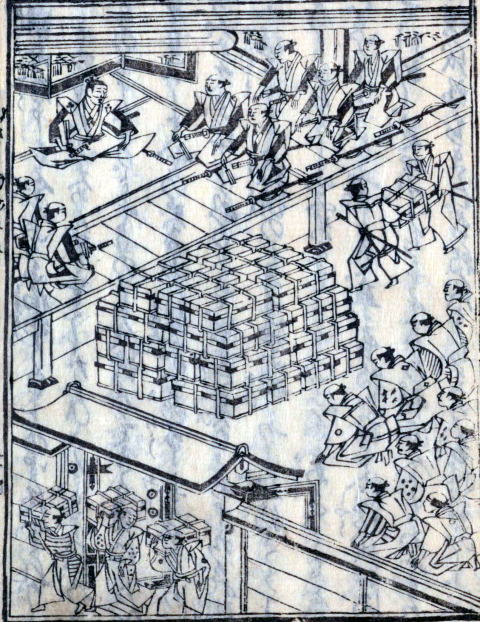

絵:復興支援金下賜

楽斎房の懺悔

楽斎房は語る。狛物売殿、如何か聞いて下され、思いがけない大恥をかいたと P42

云うのは此時の事である。いっその事に語って聞かせましょう。

私は十八日の火事では、親類家中無事だったので、目出度い事であり酒肴を買求め、

十九日の朝に祝いをして数杯飲んだ酒に酔い、前後不覚となってしまった。 しかし

又火事が起こったので、妻子は私をどうやって避難させるか考え、車長持に押し込み

錠を掛けて引き出したが、火に追われたか芝口(現新橋駅付近)に放置した。

盗人共が集まり鎖を捻じ切り長持を壊そうとする音が寝耳に入り目を覚ました。

見回すと四方は板で、側に刀一式と小袖などが手に触った。私は思うに、自分は

死んで棺に納められて野辺に送られたか、地獄の獄卒共が責め苦を負わせるために

棺を壊そうとしているに違いない。 此の刀で一先ずは防いで見ようと思った。

刀を抜いて長持から躍り出たところ、盗人達は肝を冷して逃げ去った。

そこで立ち上がって見れば、辺りは暗闇で遥か東は茫々と火が燃えて人の呻き叫ぶ声が

聞こえる。 思うにあそこは多分無間地獄に違いない。罪人達が地獄の猛火に焦がされ

獄卒に責められている悲鳴だろう、恐ろしい事だ、何とかして極楽の道に行かねばと

思って彷徨すると馬が沢山駆けてくる。 さては此処は畜生道の辺かと思い、更に行くと P43

焼け出された女や子供、老人達が人の肩に担がれ引き立てられて来る。これは亡くなった

罪人を娑婆の世界から獄卒共が連れて来たものだろうと思いながら暗い方へ行く。

芝口に出ると十王堂があり、微かに燈明をかかげて閻魔大王外審判をする王が

並んでいる。私は娑婆に居た時に悪い事もせず、人の物を盗んだ事もありません。

折々念仏も唱えていたので必ず罪科も軽いでしょうから、極楽に送って下さいと

云った。しかし木像の閻魔大王であるから何の返答もなかった。どんな目に合うか

分からないので恐ろしさで急いでその場を走り出た。

彼方此方徘徊していると、鐘の音、念仏の声が聞こえる。是こそ西方極楽の上席に

違いないと思い、近くに寄り門を敲く。 中より何方かと云うので、此の世を去った者

です、明て下さい観音様、早く私を立派な蓮の台に上げて下さいと云った。

中より大きな笑いとどよめきがあり、火事にうろたえて気が狂った者が来たぞと云う。

力なく其場を去ると夜もほのぼの明けて来た

この様な時、大名方の焼屋敷で粥を煮て施行されるのを見る。人々が集まって手を P44

差出してこれを受けて食べる姿は何とも物哀しく浅ましい。これはきっと餓鬼道に

違いないと思う。 ふと傍らを見ると逃げる盗人を追いかけ一刀の下に切り倒すのを

見て修羅道かと思い、念仏を唱えて休んでいた。

そこへ親しくしていた友人が来て、如何したのかと聞かれ夢が醒め恥ずかしい事この上

もなかった。

一門、妻子、家も財産も全て失ったので、これを菩提の縁として、直に髪を剃り衣を

墨で染めて此処迄さまよって来た次第である。私は生きながら六道を巡ったと思う。

今は普通に世を過ごす憂鬱に比べれば、生き仏になったつもりで心の侭行きたい所へ

行き今少しの余生をたのしみたい。火事に遭い一族皆失ったのは悲しい事だが、菩提を

弔うのはよい方法ではないだろうかと云う。

こま物売は重ねて、実にこんな一大事が起こるのも稀な事ですから、心が動揺して

斯様な失敗もあるものです。それ程恥と思われる必要はありませんと云う。 P45

注 六道 仏教では死後に前世の行いにより、地獄道、餓鬼道、畜生道、阿修羅道、

人間道、天道に振り分けられるという。 人間道、天道が善趣て外は悪趣と云う

過去の大きな災害

ところで昔もこの様に大勢の人が死亡した事もあったでしょうかと小間物売が問うと

楽斎房は答えて云う。

昔の事を伝え聞くと、唐土宋の仁宗皇帝の時代、嘉祐四年十二月(1050年頃)に

大きな地震があり国民の家々を揺り倒した。この下敷きになり死者は二万二千三百人、

疵を負い半死半生になったり一生の片輪になった者は国中に五千六百人と記している。

その後又元の世宗皇帝の時代、祥興廿七年八月(1280年頃)に又大地が大きく

動いて山が崩れて谷を埋め、大木が倒れては川をせき止め、地は裂け割れて、下より

泥を押し上げて黒煙は天に舞い上がった。国中で死者は七千余人と記す。

同じく宋の成宗皇帝の時代、大徳十年八月()に大地震があり、五千余人死亡した。

同じく武宗皇帝の時代、至令三年六月()に洪水が襲い、官舎や民家二万一千八百廿九軒

を押流し、溺死者は数え切れずと記す。

その他飢饉、洪水、兵火で人民が死亡した事は度々だが、此度の火災による死傷者の P46

人数程ではない。

又日本では人皇第十代崇神天皇の時代、即位五年に国内で死亡した人は半分以上と

云うが、これは疫病の流行に依るものである。

中世に平家が権力を握り恣に奢ったが、南都(奈良)の民衆が平家を恨んで調伏すると

聞き、治承四年(1180)十二月廿八日、本三位の中将平重衡が三万余騎で南都に押寄せ、

般若坂の在家に火を掛けて攻めたので七大寺の僧兵は煙に咽び防禦できず退散した。

北西の風が激しく吹いて黒煙は大仏殿に燃え付いた。此大仏殿の上に仮天井を構築して、

此処に稚児や尼法師が多数上って隠れていた。その時猛火が既に堂に燃え付いたので

皆先を争い降りる途中梯子が折れた。 下の者は押し殺され、上の者は高い天井から

落ち重なった。天井の奥に居る者は下りるに降りられない。普通の家なら下から

抱き下ろすか、足を掴んで引き下す事もできるが、なにせ日本一の大伽藍であるから P47

十丈以上の梁の上の事であり、今更助かる方法もない。

余りの悲しさに飛び降りるものは微塵に砕け死んだ。火が燃え近付くに従って泣き

叫ぶ声は大地に響き、次第に煙に咽び倒れ伏す。頭髪、着衣に火が付き、其間に仏殿が

燃え上がり、大仏と共に灰となったと云う。

その後鎌倉幕府の北条貞時が執権の時、永仁元年(1293)四月に突然大地が震え、家々

を揺り倒した。或いは長押に押しつぶされ、壁に押され、屋根板を押さえる石で頭を打ち

砕かれて鎌倉中での死者は一万人余、其外手足を失い耳や鼻を失い半死半生で長く苦しむ

者は数え切れないと云う。

近年では正保二(1645)年には尾張や美濃で洪水があり、両国が一面に海の様になり、

提が崩れて家が流され多くの人が死亡したと聞く。

しかし此度の火事で数万人が焼死した事は前代未聞である。

終りに

何時頃の事だろうか、さざれ石の巌となりて、二葉の松の生そいて等と云う小唄が

流行って唄っていた頃は上も下も目出度く面白かった。 P48

しかし誰が伝えて始めたのか、この頃は北国の下働きの米搗歌とか云い柴垣歌と云う

ものが流行って、歴々の会合酒宴の座でも第一の見ものとなった。

卑俗で無骨な男(やっこ)が黒く汚い肌を脱ぎ、何とも言えない顔付で目をむき、口を

ゆがめて肩や胸を敲き、只管に身をくねらすのは狂人の様である。右に左にねじかえり、

仰向けうつ伏せになり、あがくのを座中から声を掛けて囃し手を打つて面白がっている。

見るのも疎ましく不愉快だった。

ところが諸家共に皆柴垣となり、大部分はもう此町に住めない者もある。火に焼かれて

逃げる場所もなく柴垣打ちながら死んだか。謳歌していた事を思いだすと眉をひそめ、

鼻柱を縮めてつぶやく人もある。 これも時節の巡り合わせで今更驚く事でもないが、

中には困った人もあるだろう。

然しながら前にも述べた様に、幕府将軍の援助が大変手厚いので江戸中は再び栄え賑わい、

国も豊かになった。更に平和な世の印として、松に小松の生い添いて枝も栄える若緑、

仰ぐに飽かぬ御世ぞ久しきと云う歌に戻った。

今は是迄で咄は終りとさせていただくと云い楽斎房は鳥居の方を南に向って行った。

万治四年(1661)丑三月吉日

京都寺町二条下ル町

中村五兵衛開板(出版)