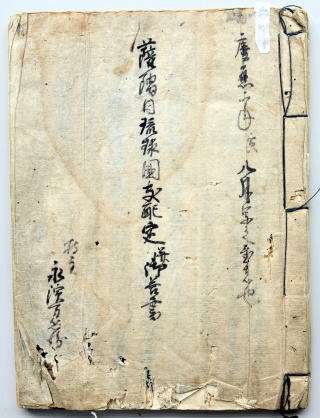

薩隅日琉球国支配定并御答書

―宝永7年幕府想定質問及び薩摩藩回答案―

以前「高原所系図壱冊」と云う江戸時代に書かれた古文書を当HPで紹介したが、此古文書を所蔵する高原町の永濵家で保存する別古文書を見せて頂いた。 此古文書は写本であるが、「薩隅日琉球国支配定并御答書」と云う鹿児島藩(島津家)の内部文書の様なものである。 此書が作られたのは宝永7年(1710)であるが慶応二年(1866)八月に永濵万兵衛と云う永濵家先祖が書写している。 藩政に係る重要文書と思われるが150年余の間で幾つかの写本ができたようであり、藩府鹿児島から領国とは言え遥か遠い日向高原郷に到達している。 元々永濵家は代々高原郷の運営に関わった有力郷士であるので鹿児島から赴任した地頭との接触は当然あった筈であるから地頭経由かも知れない。 本書は県立図書館に永濵家から届けてあるが、鹿児島県立図書館の史料中にも断片的に内容が紹介されている。

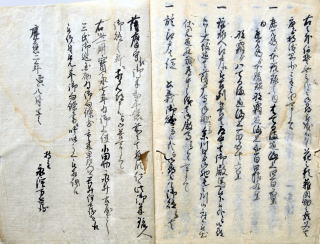

江戸時代は幕藩体制と云われるが、徳川家が運営する幕府(江戸時代は公儀と云う)と幕府に承認された大名が支配する藩(領国、郡)から成っていた。 宝永6-7年に幕府の役人が九州地区の肥前、肥後、筑前、筑後、薩摩とヒアリングに廻っている。 公儀の巡見使となっているが、この巡見使の想定質問に対する回答案が本書の内容である。

殆どの内容が公知と思われるものであるが、太閤検地以来、かさ上げされた藩の石高(御朱印高)が実態に即しておらず苦労している事、直近の事として屋久島にイタリア人のカトリック司祭が上陸したが長崎奉行へ引渡した事、徳川家への忠誠を示すための東照宮及び別当寺(代々将軍の位牌をおく)建立、存在等の質問想定している。 記録では東照宮及び別当寺(南泉院)共にこの前後?1710年に建立されている。 一方この時の説明の中には城下にある多くの寺院がリストアップされており、その寺領(石数)だけでも結構な数となり増え続ける藩の借金の中で目立ってくる。 この想定回答の150余年後、幕末に徹底した廃仏毀釈を行い領内1000余の寺を一寺も残さず廃止し寺領を藩で召上げた事も将来を見据えた政治的判断とも思われる。

翻刻文へ 現代文及び訳注へ

|

|

| 表紙 | 最終ページ |

参照文献

薩摩藩法令史料集一 鹿児島県立図書館

薩藩例規雑集 同上

薩州旧伝記 国立公文書館