古文書TOPへ

徳兵衛の天竺物語書

−朱印船貿易時代を語る珍書―

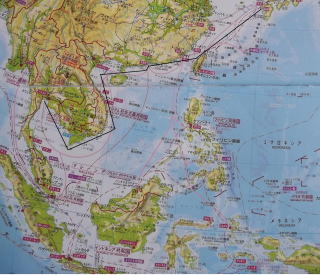

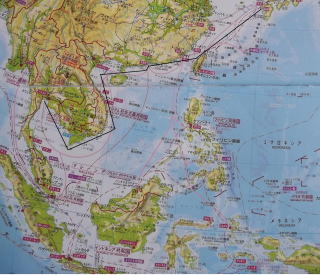

奉納絵馬に見る朱印船。

外国人も採用している事が判る。画像クリック拡大 |

江戸時代は幕末の開国迄鎖国の時代が長く、

その初期には積極的に海外進出した事はすっかり

忘れ去られていた。 慶長五年(1600)関ヶ原の

陣以後、徳川家康が天下を取ると積極的に東南

アジア諸国との貿易に乗出し朱印船貿易時代の幕が

開いた。 朱印船自体は豊臣秀吉が文禄年間

(1592年)からポルトガル拠点の亜瑪港(マカオ)

スペイン拠点の呂宋国(フィリピン)などと始めたが、

家康が制度化して東南アジア諸国と外交を結び、

特定の商人や大名に渡航先国名を記し家康の朱印を

押した朱印状を交付した。 一部の商人は大形の

外洋船を持ち積極的に貿易に従事し、朱印船貿易は

トンキン、安南、交址、占城(何れも現ベトナム)、

東埔寨(カンボジャ)、暹羅及び六昆(タイ)大泥

(マレーシヤ)などに拡大した。又関ヶ原の陣で

戦国の世が終焉し、主君や職を失った侍達が海外に

活躍の場を求めた。商売や傭兵のため朱印船で渡航

して永住するものも多くなり、百人から千人単位の

日本人町と呼ばれる地域がタイやベトナムに出現した。 |

秀吉、家康、秀忠はいずれもキリスト教については禁制としたが貿易は別としていた。

しかし海外交流によるキリスト教の拡大を危惧した三代将軍家光は大御所の秀忠が亡くなると

直ちに海外との交流を禁止し、寛永12年(1635)に完全鎖国に踏み切った。

朱印船貿易の時代は秀吉の代を入れても43年、実質的に盛んだったのは家康による1600年

から1634年迄の30年余である。 鎖国以後は渡航は勿論、帰国も出来なくなり朱印船貿易時代は

完全に封印され、外洋航海に耐えられる大形船も製造禁止となった。 以後は幕末の開国迄200年

以上に渡り海外との交易は幕府の厳しい管理の下にオランダと中国船だけが長崎出島に入港できた。

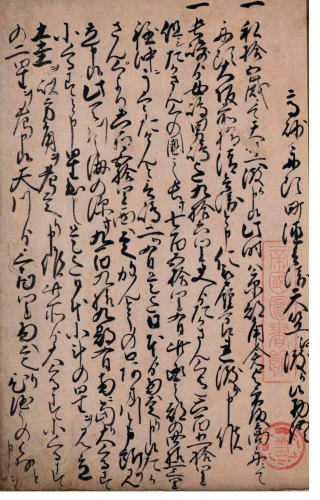

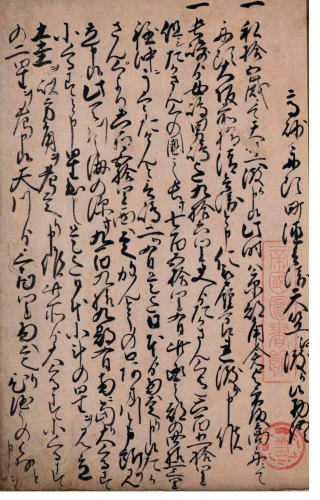

天竺物語書は朱印船貿易時代が忘れられた頃、その時代の事を生き生きと書いた数少ない

記録である。 江戸も後期になると外国との接触が始り、幕府を挙げて過去の外交関係を調べる

必要から通航一覧と云う膨大な資料を編纂した。 その中でこの物語は信ずるに足りないところも

多いが他に資料がないので参考になる所だけ取上げるとして、 朱印貿易時代の総括及び暹羅

(タイ)との関係の中で大きく取上げている。 この書は江戸時代中期元禄の頃から流布した

ものと思われるが、多くの写本や派生本が作られた様で国会図書館だけでも四冊の写本が確認

できる。

二十丁もない分量だが良く読むと朱印船時代の事及び当時のタイ国の風物、風俗、産物など

一通り記録している。 俗説や民間説話を真実らしく書いたり、事物のサイズや距離を表す

数字が今一つだが、それらを割引して読めば非常に興味ある内容である。

内容は物語本人である徳兵衛が寛永3年(1626)十五歳の時、京都の豪商角倉家の

朱印貿易船に書記として雇われ天竺(実は暹羅=現タイ国)の都(現アユタヤ)に行く。

アユタヤ迄の経路、渡航の規模、現地の風物、風俗、貿易品目(売買)、山田長政はじめ

現地日本人の活躍等記述している。 最初の渡航から帰国後、19歳の時にヤン・ヨーステンと

再度渡航したと述べているが、ヤン・ヨーステンはその7年前に既に死亡しており二度目の

渡航は疑わしい。 物語は60年以上昔の渡航の経験や見聞を語った形式になっており、

記憶違いや思い違いもあると思われる。

今回翻刻および現代文にする為四冊の写本の中一番古いと思われるものを底本として、

脱落と思われる所は他の写本から転記した。 (20170306)

天竺物語書 翻刻文は→こちら 現代文訳及び脚注は→こちら

|

画像クリック

拡大 |

|

| 寛永三年(1626年)角倉船暹羅行コース |

|

天竺物語書P4 国会図書館蔵 |